当北京的优质神经外科技术与云南及周边的医疗需求相遇,兴起一场跨越2000多公里的医疗资源整合行动。首都医科大学三博脑科医院张宏伟教授团队历经11年深耕,在昆明建立起与北京同质化的"一站式"颅底肿瘤诊疗体系,让云南及周边患者在“家门口”就能享受到国内一流的医疗服务。

专注颅底外科,攻坚“生命禁区”

张宏伟教授的颅底外科生涯始于博士阶段,当时他与导师张亚卓教授共同聚焦颅底外科领域,重点研究垂体瘤、脊索瘤颅底肿瘤。2004年,张教授博士毕业恰逢首都医科大学三博脑科医院成立,他便跟随医院创始人之一的于春江教授继续学习,于春江教授是我国颅底外科创始人之一,从此张宏伟教授与这一神经外科领域的"珠穆朗玛峰"结下不解之缘。

颅底位置较深,神经血管密集,毗邻脑干等生命中枢,开展手术治疗难度极大,被称为“神经外科的最后禁区”。张宏伟教授介绍,正是这种高难度带来的挑战感,让他一直深耕该领域二十余年,专注于垂体瘤、脊索瘤、脑膜瘤等复杂颅底肿瘤的临床治疗与研究,例如在垂体瘤治疗方面,由于该疾病涉及内分泌、神经外科、放射科等多学科协作,且直接影响患者生育、生活质量等,他带领团队组建了MDT多学科诊疗中心,形成了一套成熟的综合诊疗方案。

双向联动,让北京技术扎根昆明

2014年,三博脑科医院管理集团在昆明设立首家连锁医院——昆明三博脑科医院,这是张宏伟教授团队将北京先进医疗资源引入西南地区的关键一步。"当时就是希望填补区域医疗差距,让云南老百姓不用奔波就能看好病。"张宏伟教授说。

十一年来,团队通过"北京专家常驻+定期出诊"的模式,持续输送技术力量。2022年医疗集团上市后,斥资完善远程会诊、线上咨询系统,更让两地诊疗实现无缝衔接。今年启用的昆明新院区,硬件设施已达西南地区神经外科领域领先水平,从设备到管理模式全面与北京同步,真正实现"一站式"服务。

2014年,昆明三博开业的第一台手术至今让张宏伟教授记忆犹新:一名颅内巨大脑膜瘤患者已出现脑疝前期症状,双眼几近失明,生命危在旦夕,张宏伟教授团队当机立断开展手术,历经近一天的手术时长,最终为患者赢得生机,如今患者已健康存活10年以上。这样的病例在昆明三博并非个例——无论是疑难手术、靶向治疗、精准放疗,还是多学科协作(MDT)模式,都让云南患者免去了奔波北上广的艰辛。

MDT多学科会诊现场

多维平衡:临床、科研与管理的协同之道

张宏伟教授身兼北京院区业务副院长与昆明院区院长,面临着多重角色的平衡挑战。"患者需求永远是第一位的,门诊、手术时间必须优先保障。"他分享道,在此基础上,他坚持每月主持科研组会,持续推进临床研究,同时通过制度化管理和远程协作系统,实现北京、昆明两院区间专家、技术、管理模式的“平行转移”,真正做到了“患者不动专家动”。

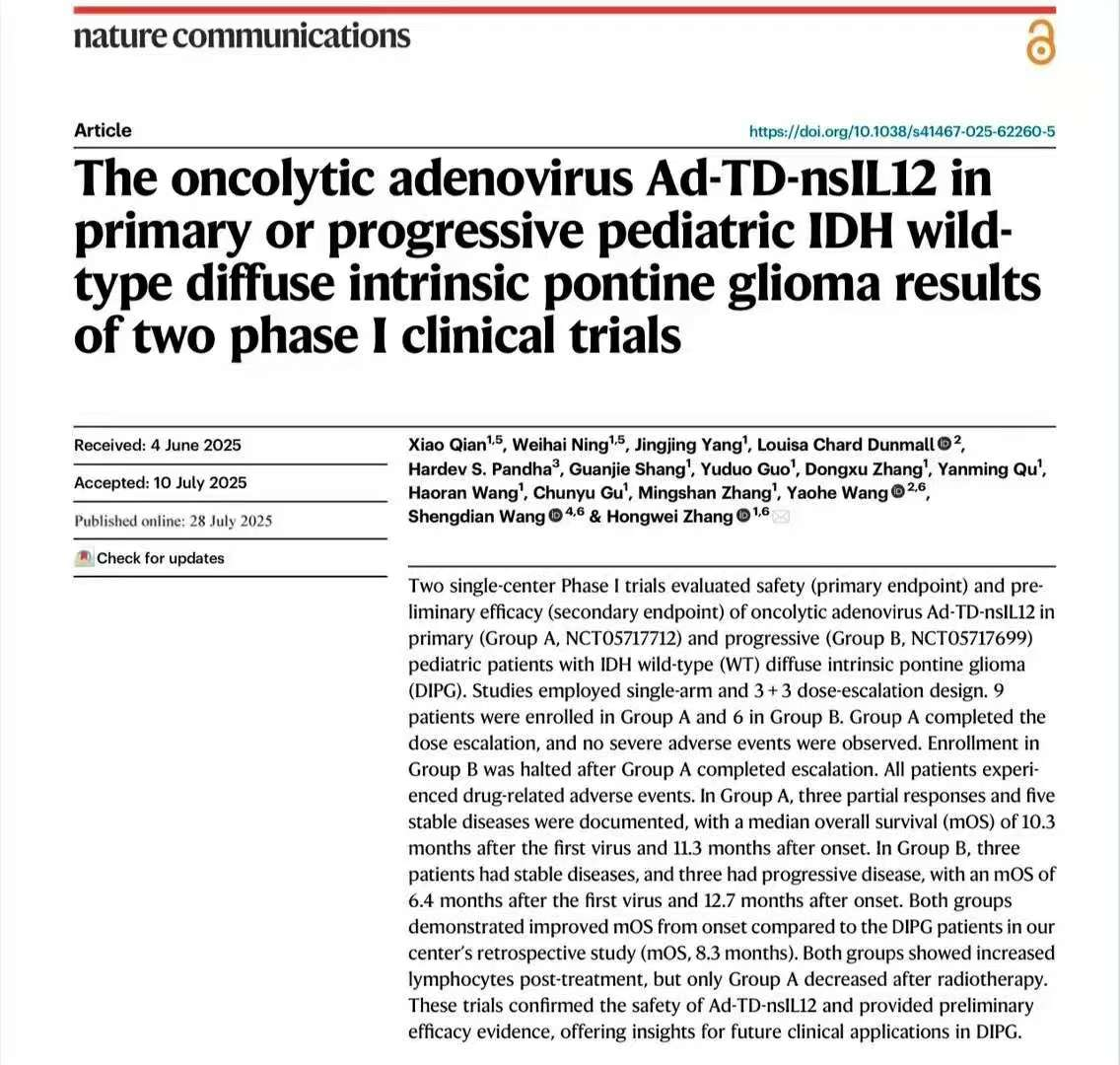

在科研领域,他带领团队开展的胶质瘤免疫治疗研究取得突破性进展,采用溶瘤病毒技术的临床成果已两次发表于国际顶级期刊《Nature Communications》。这些科研成果有望持续转化为临床能力,未来可能会让更多的患者同步受益于前沿治疗技术。

资源共享与技术同质,打造“心脑同治”区域医疗中心

张宏伟教授介绍,昆明三博脑科医院新院区不仅硬件达到国际水准,更通过信息化系统实现全国集团内院区数据的实时互联,医生在一台电脑前即可调取集团内各院病例资料,大幅提升临床科研效率。此外,医院引入心脏内、外科,提出“心脑同治”整合医疗模式,实现多学科闭环诊疗。

未来三年,新昆明三博计划将医院打造成辐射西南、面向东南亚的“心脑一体化区域医疗中心”,并建设国际病房,服务“一带一路”沿线国家患者。张宏伟教授表示:“我们的目标,是让云南乃至东南亚的重大神经系统疾病患者,不再需要远赴北上广,在省内就能获得最高水平的诊治。”