推进桥头堡建设·东盟观察

记者 罗 杰 王雪飞 樊丽川 李 洁

9月22日,夏历八月十五,中秋。

越南,胡志明市。

一轮明月高挂中天,皎洁的月光映照在湄公河上。这条发源于青藏高原唐古拉山的国际河流,自北向南流经中国青海、西藏、云南3省区和缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南5国,奔流4800多公里后,就在胡志明市附近注入南中国海。

海上生明月,天涯共此时。一样的月光,挥洒在从青藏高原到中南半岛的广袤土地上。这个异国他乡的中秋,并不让人增加离别的感伤。在湄公河畔的露天月台上,把酒赏月,别是一种情怀。

“我住江之头,君住江之尾,彼此情无限,共饮一江水。”陈毅元帅有诗如是。

此时此地,沧江之尾,湄公河畔,明月佐酒,正应此意。

交 融 追寻文化的源流

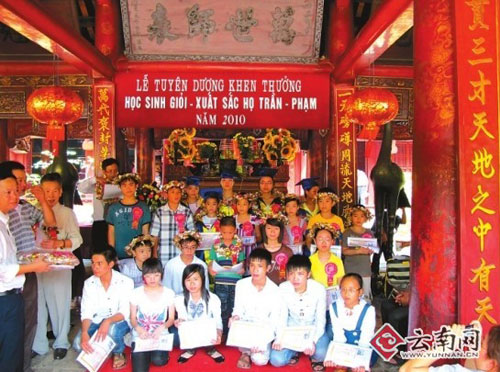

河内文庙内举行新学年学生奖学金颁发仪式

康熙皇帝御笔题写的“万世师表”匾额下,一群越南儿童头戴方巾、身穿礼服,正由司仪主持着敬礼如仪。

这是河内文庙国子监大拜殿。殿内正中供奉着孔子的塑像,两侧分别是颜回、曾子、子思和孟子的塑像。这些塑像前都放有香炉,供游人上香参拜,终年香火不断。河内陈、潘二姓以宗族组织的形式在这里举行新学年学生奖学金颁发仪式,其尊师重教、砥砺后学的意图自然十分明显。

“虽然现在懂中文、会汉话的人不太多了,但是越南人尊重孔子、重视教育的传统没有丢。”我们的翻译阮孟雄介绍,河内有一定实力的大族大姓以及城里的学校,每年都会在这里举行类似的活动;每逢春节,河内市文化局都要在文庙举行隆重的祭孔典礼和书画展、象棋比赛以及斗鸡等传统文化活动,吸引着大量游人。

千年文庙见证了千年文化交融。文庙进门处有一副用汉字刻成的对联:瀛寰中教目吾道最先万宇舟车同起敬,全境内文祠此地为首千秋芹藻尚留芳。中国和越南的文化渊源有许多相近之处,儒教对越南的影响颇为可观,发挥文庙重教传教的功能,正是文庙备受重视的原因。

湄公河畔的中秋夜,却是不夜之热闹。

晚上11点多,街上的行人不减反增。一些年轻男女手拉着手,而且带起了各种面具,好像要去开化装舞会。

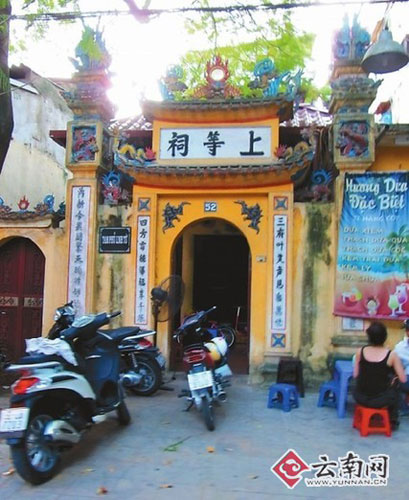

河内中式牌坊

在越南和柬埔寨,至今遗存的还有相同的传统节日,诸如春节、清明、中秋。

延续千年的中秋习俗,随着人们的生活水平的提高也悄然发生了变化,增添了新的内涵。阿雄说,越南人过中秋节,除了传统的全家团圆吃月饼外,许多年轻人还戴着化装面具游行、聚会。在华人街区吉祥大酒楼旁,一台专为小朋友举行的中秋晚会隆重上演,除了家长到场支持外,还吸引了不少骑摩托车的人在路边驻足观看。据说,这台中秋晚会连续举办3个晚上,中秋节是最后的浓墨重彩,并将为参演的小朋友颁奖。

共同的文化渊源,相近的文化习俗,已经在数以千年计的历史长河中交融为一种超越地域限制的文化基因。

穿行在中南半岛3国的大小城镇,不时掠过的汉字标识是让我们印象最深的中国元素。

每一块中文匾额、每一座中式牌坊、每一个中国餐馆的背后,都是一段精彩的故事。这些故事,取材于共同的文化源流,展示着相似的文化体认,像融合了无数河流的湄公河一样奔腾不息。

“中南半岛3国人民的历史思维、文化思维与我们十分接近,易于认同。像我先后工作过的老挝、柬埔寨,人们非常喜欢中国的文化作品,比如好多影视作品在这里传播得很快。”中国驻柬埔寨大使潘广学这样认为,“我们之间的文化交流甚至文化市场、文化产业拓展,具有广阔空间。”

在河内,我们偶遇云南省红河州文联一行。带队的红河州文联主席绍瑞义介绍,受越方邀请,红河州文联将在越南国家图书馆与越方共同举办“中越书法展暨交流活动”。活动内容除了中越双方书法家交流技艺外,中方5位书法家将现场为前来参观的市民创作并赠送墨宝。红河州书法家协会副主席、秘书长孙振华介绍,越南人喜欢中国书法,中国书法在越南有着深厚的文化根基。这次书法展仅是一个开始,双方还将在各艺术领域进行交流。据了解,越南文化交流中心负责人表示,希望今后双方多一些文化交流。

在柬埔寨暹粒省,旅游部门的官员介绍,云南文化产业投资控股集团公司将在暹粒上演大型舞台剧《吴哥的微笑》,该项目得到了柬埔寨有关方面的认可与支持。而另一个项目《昆明吉鑫宴舞》模式将搬到越南首都河内,打造一台越南风情宴舞剧目,对此越南方面盛情邀请。

千百年来,丰富多彩的文化交流活动,是长期维系中国与东盟各国友好往来的纽带。文化产品走出去,加强文化产业合作是文化交流的必然趋势。这种超越了地域界限的文化交流,在为中国、东盟各国人民带来多样的文化韵味和乐趣的同时,既让共饮一江水的人们多了一分亲近,也日益成为各国经济发展新的增长点。

穿越 倾听历史的回声

顺化古皇城一景

顺化位于越南中部,现为承天省省会。从17世纪到上世纪40年代,曾先后为越南旧阮、西山阮和新阮封建王朝的京城,是越南的三朝古都。

“一江碧水引青山,波光峰峦两缠绵”,用来形容越南顺化最贴切不过。香江,一碧清流蜿蜒而下,将古城分成南北两部分。

这里,曾是激烈的战场,行驶在江边不时可看见许多武器摆放在街道两旁,越南人以这样的形式来纪念那段悲壮的历史。

置身于顺化古皇城,有一种似曾相识的感觉,仿佛来到了另一个故宫。原来顺化古皇城的设计采用了北京故宫的建筑图纸,内有紫禁城,外设旗台、太和殿和祭祀历代皇帝的宫殿和庙宇。

接待我们的是顺化当地的两名文化官员,其中一位叫阿黄,能说一口较为流利的中文。他告诉我们,大学所读的专业就是中文。“不过没机会说,都忘记了好多。”阿黄有点遗憾地说道,“不过我老婆中文比我可好多了,她就在一家中国企业上班,工资比我高!”提起这个,阿黄眼睛一亮。

听说我们来自中国,一名还在技校读书的阮姓少年跑过来,就想跟我们练习一下中文。当大家围着他问这问那时,少年羞涩地跑开了。

尽管历经了1947年皇城大火和1975年春季战役的损毁,顺化古皇城仍能相对完整地保存下来。除了它面积较小、人口较少外,还与在城市发展中及早实施了“新老分开,功能疏解”有关。香江两岸分为南北两部分,京城和旧商业街在香江之北;新区在香江之南。老城则保留了皇城为中心的格局,成为该市的一个区——京城区,以文化、旅游为主业。这就实现了“新老分开”、自成一体的独特城市风格。越南人骄傲地说:“下龙湾是越南的自然奇观,而顺化是越南人以智慧创造的文化奇迹。”

在旧城区改造这个问题上,顺化人的规划是清晰的。难怪有人开玩笑说:想看老北京风貌,就到越南顺化来吧。这话颇让人感慨,中国城市化进展固然令人瞩目,但高楼林立的背后,人文历史的日益蜕化,文化底蕴的逐渐丧失,更让人揪心。

逆流而上,来到湄公河河畔的老挝琅勃拉邦,这里曾是王都,亦是千年“佛都”。

在这座面积不到10平方公里,人口不到5万的小城里,拥有超过50座的庙宇,全城679座有保存价值的古老建筑物中,绝大多数是佛教寺院,而全城的居民都是虔诚的佛教信徒。正因为受到平和宽容的佛教精神影响,使这座曾是王都的小城沐浴在祥和、宁静的金色佛光之中。

这里民风淳朴,虽然人们生活并不富裕,但知足常乐,这与他们笃信佛教不无关系。无论是街上的行人,路边的小贩,还是穿梭在庙宇中年轻的僧侣,大都表情安详,眼神清澈。

1995年12月,琅勃拉邦被联合国教科文组织列入世界历史遗产名录。

此后,宁静的琅勃拉邦开始多了几分喧嚣,每年世界各地的40多万游客慕名而来,寻找心目中的“世外桃源”。

与此同时,琅勃拉邦也面临着发展的困惑与矛盾:为解决酒店床位不足的问题,鼓励当地人开家庭旅馆,一方面解决燃眉之急,又增加了当地人的收入,另一方面,也能让外地游客能够体验到原汁原味的老挝风情。

然而矛盾也随之而来,大量游客的涌入,特别是那些身着奇装异服,思想和行为开放的欧美游客,正在悄然改变着当地淳朴的民风民情,冲击着当地的文化与传统。对此,当地政府明令禁止游客身着过于暴露服饰,而对夜总会、酒吧、夜市营业时间也做了明确的规定。

此外,为了避免高楼影响周边自然景观,对于建筑的规格和楼层的高度,当地政府也参照国际通用标准严格进行管理:城区内不许建高楼,楼房高度不得超过12米,且楼层数不得超过2层以上。在城区内唯一可以看得见的一栋四层楼房子就是琅勃拉邦观光局办公大楼。

一方面是旅游业带动经济的发展,一方面是经济发展对当地历史文化的冲击,如何平衡双方关系,寻找到发展支点,让源远流长的历史文化得以传承,这是所有城市在发展中所面临的共同问题。琅勃拉邦的坚持告诉我们:不以牺牲城市的历史、文化为代价,或许就是最好的追求。

柬埔寨吴哥古迹

奇迹源于不经意的发现。1860年,法国人亨利·英哈特(Henri Mouhot)的意外发现,让掩埋在莽莽丛林中达400年之久的灿烂高棉文明重返人间。

柬埔寨的吴哥始建于公元802年,完成于1201年,前后历时400年。元代航海家汪大渊在1330年~1339年间曾游历吴哥,他称吴哥窟为“桑香佛舍”。随后,暹罗破真腊国都吴哥,真腊迁都金边,吴哥窟被高棉人遗弃,森林便逐渐覆盖了渺无人烟的吴哥。

在完成一系列公务拜访和采访后,留给我们的只有3个小时的宝贵时间游览吴哥。这对于平均停留时间在3天以上的游客来说,我们只能算是吴哥最匆匆的过客。

“高棉的微笑”

9月的吴哥仍然酷热无比,下午的户外温度高达35℃以上,但游人如织,丝毫没感觉到这时是吴哥的旅游淡季。不时会碰到大批说着标准普通话的中国旅游团队。从暹粒省旅游局给我们的最新统计数据:中国游客已经成为来吴哥旅游的主力军,特别是今年,中国游客在外国游客中占了大头。仅云南省,8月份来吴哥旅游人数就达8000人之多。

随着吴哥窟旅游的火爆,吴哥窟每天接待的游客数量多达数千人。游客剧增使得吴哥窟的道路被过度踩踏。为了保护古建筑,吴哥窟主管部门在部分庙宇的石梯上覆盖了木板,或者限制一些景点的开放,或者调整游客参观的地点和时间。

来吴哥一定要看著名的“高棉微笑”。每座佛塔顶的四个面都刻有巨大的佛像,佛像为典型高棉人面容,面带安详的微笑。穿行在众多佛塔间,都会发现有带笑的眼睛注视着你的一举一动。这216张巨脸虽相貌各异,但表情安详,展现了东方人特有的宁静与静穆。虽历经800年的沧桑,但这张张笑脸传达了人类对过往历史的豁达、对现实生活的乐观、对美好生活的向往。

看来,无论身处何地,追求和平、共谋发展的愿望是如此一致。

交 流 持续升温中文热

胡志明市的圣母大教堂

9月27日,老挝万象。老挝国务院秘书长江·颂邦坎应邀出席了由云南企业为云南日报报业集团考察采访团组织的欢迎晚宴。这次未列入日程的半官方会见,缘于一个特殊因素:颂邦坎先生的二儿子目前正在云南留学。而他的秘书宋宽,则在中国学习8年,于2005年获得硕士学位后归国。

柬埔寨暹粒省旅游局局长罗兴卡在接受采访时提到,暹粒市的中国会馆办有一所中文学校,他的孩子就在那里学习汉语。“让更多的柬埔寨人学习汉语,是增加中文导游,吸引更多中国游客来观光旅游,促进暹粒旅游业发展的好方法。” 罗兴卡这样认为。

我们在越南考察采访时的翻译阿雄的中文则是在越南大学学习的,其中两年又到广西民族大学学习。阿雄说,近年来,有很多中国人到越南旅游,他带中国游客几乎走遍越南各地。同时也带越南人到北京、上海、云南等地旅游观光,他对云南的印象很好。他说,学习中文给他带来了好工作,也使他走出了国门。

早在20多年前,越南许多大学就陆续开设中文系。此外,社会上还有许多汉语培训中心,以满足人们业余学习汉语的要求。陪同我们的越南外交官黄先生就是以这样的方式学习汉语,现在他能简单地进行中文对话。

随着中国—东盟自由贸易区全面建成,中国与东盟各国经贸合作、文化交往不断深入,中文“热”随之持续升温。

中国驻老挝大使布建国介绍:“中国文化和教育对老挝有着强大吸引力,老挝政府里很多部委都有在中国学习过的干部。目前从中国学成归国的留学生已达上千人,每年留学生数额还在增长。”

在拜访中国驻柬埔寨大使潘广学时,我们得知,目前有30名汉语志愿者在柬埔寨从事汉语教学,这30名志愿者都是大学毕业生,他们在柬埔寨工作一年时间,而且,汉语志愿者队伍还在扩展。潘大使认为,在柬埔寨做汉语人才培训很有必要,这有助于两国人民的进一步交往。

据了解,近年来中国与柬埔寨经贸合作、文化交往不断深入,越来越多的柬埔寨人在学习汉语。目前,柬埔寨全国共有59所华文学校,3万多名在校生。仅柬埔寨最大的华文学校——端华学校就有近万名学生。此外,夜学班、各种语言学校华文班、家庭式华文实习班以及华文补习学校的学生,也有1万多人。

随着中国与东盟各国友好合作关系不断增强,双方在文化教育领域的交流与合作也不断向深度和广度发展。近年来,东盟国家到云南留学的学生数量迅速增长。目前,到云南留学的越南留学生已达1400多人,同时,云南省政府奖学金已增加到每年400万元,招生学校扩大到12所。

中文“热”,是中国与东盟国家加强经贸合作的结果,更是中国与东盟文化交流的具体体现。

本版照片均为云南日报报业集团考察采访团摄