“今年中央财政已按全国财政性教育经费支出占GDP的4%编制预算,地方财政也要相应安排”。温家宝总理在政府工作报告中的这句话,让关心教育的人振奋不已,也引起了出席全国两会的云南代表和委员的热烈关注和讨论:“蛋糕”做大了,地处边疆民族地区的云南能分到足够的份吗?如何让新增的教育经费投到最需要的地方、发挥最大的效应?

【现状】 不少山区教学点甚至还是危房

【支招】 要把有限的教育资金用到刀刃上

今年全国财政性教育经费支出占GDP的4%,将达2万亿元,不仅体现了党和国家振兴教育发展的坚定决心,也使我国教育又站到了一个新的历史起点。而对于像云南这样一个教育发展长期滞后的边疆民族地区,更是放飞了跨越发展的希望和梦想。

代表、委员们提出,2万亿元看上去虽多,但花钱的地方更多,如何分好“蛋糕”、做大“蛋糕”更为关键。

“新增的教育投入应该更多投向中西部和农村地区,以缩小地区间差距。”罗崇敏代表的建议传达出云南各族群众浓浓的期盼:“我国城乡差距、东西部差距仍然很大,不少山区的教学点甚至还是危房,即便是一些硬件达标的农村学校,其软件水平也处于较低水平。”“新增的教育投入应该有所倾斜,如果分配不好,反而会加剧教育失衡。”罗崇敏代表担忧。

罗黎辉委员做过这样一个类比:为了应对2008年国际金融危机,国家投入了4万亿。这个数据足以说明了“4%”的特殊分量。他表示,实现4%是国务院的问题,但怎么用好这4%,是教育部的问题。

罗黎辉委员提醒说,有时候“教育经”到下面就“念歪了”或“念没了”。比如,有些乡镇学校有钱了,而乡镇发展没那么快,乡政府官员就拿着吃喝的白条到学校报销。学校成为了政府的提款机,教育经费流进了腐败的油肚里!

“去年,我已经提过将学前教育纳入义务教育体系的建议,但是办理的效果不是很理想。我今年继续提交了这个建议。”梁晓丹委员说,目前学前教育在我国大多数地区的教育体系建设中仍是一个薄弱环节。学前教育资源短缺、区域发展不平衡、教师数量不足、整体素质不高等问题使幼儿园收费不规范、优秀幼儿园入园难、民办幼儿园监管缺失等现象突出。特别是在云南一些经济发展比较落后的县区,学前教育的入学比例不足三分之一。

梁晓丹建议,政府应该将学前教育纳入义务教育体系,并建立学前教育成本分担机制,出台优惠政策鼓励社会、企业资助学前教育事业;把幼儿园建设纳入城镇化、中心镇和农村新居建设规划。

【现状】 教育竞争力不强,活力也不够强

【支招】 加快体制改革发挥资金最大效益

“不加快改革就办不好教育,要让增加的教育经费发挥最大作用,必须加快教育体制改革步伐。”罗崇敏代表说,办学体制改革既要促进教育公平,也要促进教育竞争。我们现在的教育竞争力不强,活力也不够强。推进办学体制改革,核心就是办学所有制改革。“在大力发展民办学校的同时,高等教育、职业教育、学前教育也要加快改革,形成公办、民办、股份制学校平等竞争,共同发展的办学体制。”

“政府只管3件事:办学方向、办学评价和办学经费。这样的改革方向才是正确的。”罗崇敏代表认为,管理体制改革的关键是要赋予学校更充分的办学自主权。

“除了对教学内容改革,还要对教育评价制度进行改革。”罗崇敏说,现在的教育评价制度已严重制约了素质教育的实施,导致教育价值方向的偏离。特别是一考定终身、一考定取舍的高考,使我们的教育公式化、世俗化、庸俗化。

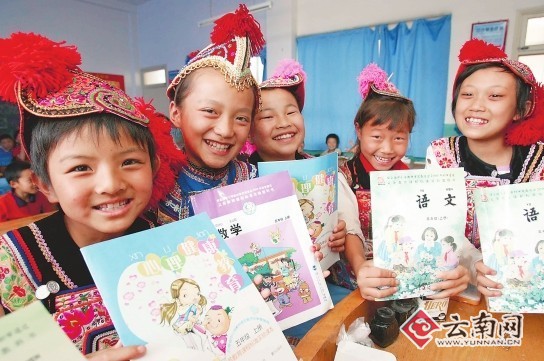

“从目前高校的培养模式和所开设的专业及课程来看,许多高校培养的主要是满足现代工业化经济发展需求的综合性人才,即使是针对少数民族地区开设的课程也不能全面满足少数民族地区特色的需求。”杨慧琼委员说,在这种培养模式下,边疆少数民族地区学生不但没有学到进一步深化自己民族特色的知识,反而弱化了他们在少数民族区域的适应能力。

“因此在普通高校招生考试改革方案设计中,应为少数民族地区量身定做合理的人才选拔办法和专门的人才培养模式。”杨慧琼委员希望通过一系列的改革,促进边疆少数民族地区人才数量和质量有效增长,促进边疆少数民族地区地方高校特色性发展。

【现状】 撤点并校后,安全专业的校车难配套

【支招】 科学调整校点布局合理分配资源

“人民的学校应该办在人民群众最需要的地方!”祁德川委员在两会发出这样的呼吁。

2010年12月27日,湖南衡南县松江镇东塘村一辆搭载20名小学生的三轮摩托车冲到桥下,造成14名学生死亡、6名学生重伤;

去年12月26日,文山州广南县发生因驾驶员操作不当,致7人死亡的校车事故……

祁德川委员说,这些新闻时时冲击着自己的神经。他认为校车事故的频发,撤点并校是一大原因:教育资源过于集中,但安全和专业的校车却难以配套,交通隐患就在所难免。

“寄宿上学的低年级学生因生活不能自理,缺乏亲情呵护,在身心健康成长方面出现了新的问题”、“贫困家庭无法支付子女寄宿上学费用”、“寄宿学校硬软件条件不足”、“许多地方一方面放着现成的学校不用,另一方面现有的老师等着下岗,造成了教育资源的浪费”……

祁德川痛陈了一连串的问题,在少数民族地区和边远山区,因地制宜调整学校布局非常重要。“因此,建议学校布局调整与新农村建设结合起来,不要机械性地撤并学校,使一些地方需求与现实难以对接。”

“许多学校撤并后,合并产生的新学校教学质量并没有发挥‘1+1>2’的效果。”陈继延代表说,农村中小学布局调整的初衷是通过资源整合提高中小学的办学质量,但一些学校合并后教学质量仍难尽如人意。“撤并的另一直接后果是学校集中后,一些中心小学变成了巨无霸,巨型班级里人数多得连课桌椅都摆不开,给学校的管理和教育资源的分配带来巨大难题。”陈继延建议,对农村“撤点并校”作一次全面检查,使“撤点并校”因地制宜、认真布局,符合《义务教育法》。

“集中办学方向是对的,但撤并中小学校不能搞‘一刀切’。偏远贫困山区面临交通不便等制约,撤并学校可能导致部分学生辍学。”石春云代表介绍,很多偏远贫困山区交通不便,人口居住分散,教育事业发展滞后。经过近几年的布局调整,目前小学基本收缩到了村委会一级,初中基本收缩到了乡镇一级。

“偏远山区的教育基础设施较差,集中办学的硬件软件都不达标,继续撤并学校的时机尚未成熟。”石春云认为,集中办学有利于提高教学质量,但撤并学校不能操之过急,特别是偏远贫困山区的小学布局要考虑实际情况和群众承受能力,不能因撤并学校带来相反的社会效果。(云南日报 记者陈晓波 施铭 程三娟 李翕坚 杜京/文 杨峥/图)