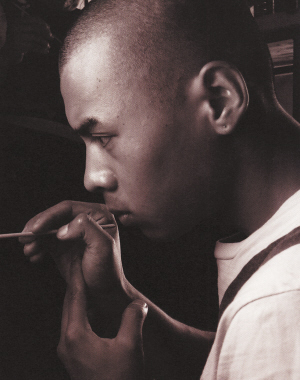

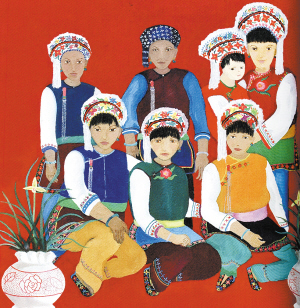

张培秀

赵定龙

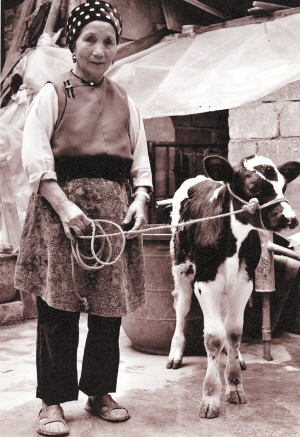

王秉秀

李天顺

杨光旗

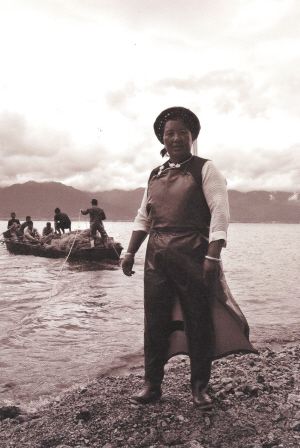

赵新莲

农民画家赵新莲(小双娘)

爨笯·画师

大理双廊白族农民画社纪事

一支画笔抒写眼中的世界,带着浓郁的双廊气息。来自上海的艺术家,与洱海边土生土长的人们,在乡土艺术的领域发生了共鸣。

年轻人也好,老年人也罢,都在绘画的世界里找到了心灵栖息之地。在日渐喧闹的双廊,他们仍在安静地作画。

乡村画笔,生长双廊味道

“教农民画画,就是希望有朝一日,这些纯艺术的作品经过工匠们的手,被翻模、放大,成为一种特殊商品,发展出一种与众不同的艺术形式。”

双廊青年赵定龙,是上海艺术家沈见华在双廊收的第一个徒弟。从那时起,上海艺术家免费教农民画画的事情就在双廊传开了。

“小双娘”赵新莲来了,“张军妈”张培秀来了……陆陆续续地,双廊的好几个老奶奶来到艺术家居住的白居,学习画画。2012年大年初一,借着在白居办画展的机会,白居正式对外宣布:“双廊白族农民画社”成立。

《爨笯 艺术乡村》是双廊白族农民画社的刊物,爨笯(cuan nu)是白族话“双廊”的汉语音译,每当资金充裕时,《爨笯》就会出一本年度合集。在这本厚厚的刊物中,工匠们的传统手艺与艺术紧密结合,跃然纸上。

从“反叛少年”到艺术青年

2009年11月1日,19岁的定龙抱着公鸡、烟、酒、糖、茶,在沈见华所住的白居门口放了一封鞭炮,按白族的拜师大礼,登门拜师。

“我从小对体制内的教育是反叛的,所以经常被老师搞回来,或者被叫家长。反正就是不喜欢。读书读不好就会被打,越打越怕,越怕就越不喜欢。”2006年,16岁的定龙初中毕业之后,踏上了外出打工之路。

三年后,一事无成的定龙回到双廊。这一年的8月1日,为了帮太太养病,上海来的艺术家沈见华举家搬到双廊,成了定龙家的邻居。那时候的双廊不像现在这般人山人海,依然是个宁静的小渔村。这样的地方,对年轻人也没多少吸引力。

定龙还是想出去学手艺谋生,但又没有积蓄,只好跟爸爸商量未来的人生路。“那天我爷爷在场,爷爷说咱们家来了一位从上海过来的艺术家邻居。我就提出,让爸爸帮我登门求拜师,今后就在家里学,不用再出去了”。谈到最后,是定龙的爷爷出面。沈见华很快答应收这个徒儿。

投到沈见华门下之前,定龙本来打算跟艺术家学照相。但他没想到,自己走上的是一条纯艺术之路。

2009年11月1日,19岁的定龙抱着公鸡、烟、酒、糖、茶,在沈见华所住的白居门口放了一封鞭炮,按白族的拜师大礼,登门拜师。定龙成了沈见华在双廊正式收下的第一个徒弟。

定龙拜师半年后,时年78岁的“老外婆”王秉秀也来找沈见华学画画,不过,老奶奶拜的是观音。“去庙里拜,观音说同意,我就来学啦。”

沈见华刚到双廊时,认识了开饭店的老板娘念来,念来叫王秉秀“外婆”,沈见华也就跟着这么称呼王秉秀。老外婆听说沈见华是个有名望的艺术家,就到白居来找沈见华。

老外婆告诉沈见华,她连续几年都没有拿到低保补贴了,让沈见华帮忙出出主意。沈见华告诉她,“咱们做了一辈子很有尊严,英雄主义的事情,老了更要保护这种尊严。这样吧,你来我这里,我教你画画,帮你卖画,挣钱比你几年的低保都多。”

老外婆信佛,沈见华就让她拜观音。她到庙里点了三炷香,烧了纸做的银子。拜师仪式结束之后,老外婆全家和沈见华合影。

“沈老师在双廊免费教人画画”的事情传开之后,张军妈等老太太也慕名而来,加入学习绘画的行列中。通过定龙介绍,沈见华又收了三名“90后”年轻人:两个是石匠,一个是做彩色玻璃镶嵌的手艺人。

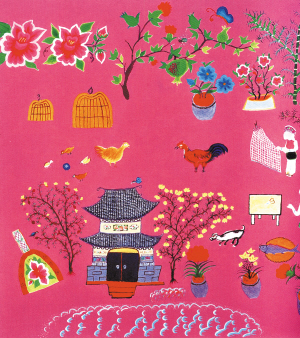

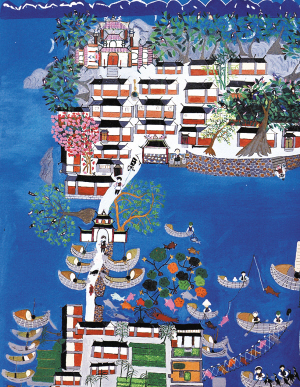

作品《白族家》 作者:李天顺 2012年1月完成

作品《全家福》 作者:赵定龙 2011年9月完成

作品《玉几岛》 作者:赵新莲 2012年1月完成 本版图片 双廊白族农民画社 供图

有所教,有所不教

沈见华从来不告诉老奶奶们应该画什么,哪里该用什么色,不论她们想怎么画、想用什么色,总是说“蛮好”。

9月16日下午,张军妈一个人来到白居,坐到画布前开始画油画。沈见华在另一间屋子里静静地看书。

来自伙山村的张军妈给她的这幅画命名为《红杜鹃白杜鹃》,画已经进入到画树叶经络的阶段。张军妈并不像一般画家那样,在色盘里蘸颜料,而是用画笔在小瓶子口蘸点颜料,一笔一划画上去。

把颜料放在小瓶子里是沈见华的主意。有一天,沈见华告诉定龙,“如果你在某幅画里看到一个颜色被用到许多地方,或者不该用的地方,我告诉你原因。那是调色时调多了,用不完,她们可惜色盘里的颜料,就会尽量用掉它。这是她们的生活态度。”所以,定龙给老奶奶们准备了一些小瓶子,用来收集用不完的颜料。

张军妈已经学习了3年绘画,创作了十来幅作品,一大半都已经被买走。和画社的其他老奶奶一样,张军妈年轻时候做刺绣,算是有些艺术功底。在白居学画,她们称沈见华“师傅”,对年轻的画社社长,则直呼其名“定龙”。

“看你们画的,多好啊!”张军妈经常会被师傅表扬。沈见华从来不告诉她们应该画什么,哪里该用什么色,不论她们想怎么画、想用什么色,师傅总是说“蛮好”。

张军妈不识字,但记忆力出了名的好。她在老家干了24年计生工作,都是靠记忆来传达上级指示。晚年闲下来了,到双廊来帮忙带孙子,孙子上学时,她就到白居来画画,“一来这里画画,心好像就静下来了。”

沈见华说,老奶奶们不论画什么、怎么画,她们都是对的。“她们有很多潜意识的东西,教得越多就越害她们,就会把她们本能的那些美的、潜在的东西给埋没了。”

沈见华的耐心和鼓舞,成了老奶奶们“作画断不掉”的心瘾。一次,老外婆正在白居起画稿《罂粟花》,但画了三朵花就画不下去了。她撂下一句“等师傅回来再画”,就回家了。直到第二天沈见华从南涧返回,她又继续回来画,但全程都没有问师傅任何问题。“当你成为别人信心的时候,也算是一种身教吧”。

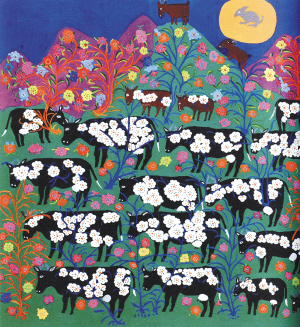

师傅从来都不会让老奶奶们画不熟悉的东西。双廊有很多人家养奶牛,但老奶奶们说这东西“太复杂,画不来”,这时,沈见华就会带着老奶奶们去有奶牛的人家观看,每人手里握着一坨泥巴,现场看着捏,回来就会画了。

不断地给她们加油鼓劲,给她们信心。这就是沈见华最独到的教法。

“在生活中,就要懂得格物致知”

“做艺术和文化程度没多少关系。人性被发展出来之后,和自然就会有一个很好的沟通,古人总结出来四个字,叫格物致知。”

教定龙这样的年轻人,和教老奶奶们不一样。沈见华说,每个人都是独一无二的,“如果用一样的教法来教所有人,那全世界都画出一样的画。”

只有初中文化水平的定龙,不知不觉间已经叩开了艺术殿堂的一扇窗。“他来这里之后,一会做这个,一会做那个,慢慢地就有了。还真说不准他是哪天上的这条路。”沈见华说。

定龙对艺术的眼光也是在不知不觉间就养成的。有一次,定龙请焊工来搭架子准备画展,定龙看出其中一根线不直,焊工不同意,提出打赌,赌注是一条烟。结果一量,果然斜了2毫米。

日常生活中,沈见华对每一个细节的要求都可谓苛刻。例如在白居的小院子里搭个棚子做展览,他要求定龙“要像在五星酒店做展览一样准确”。为农民画家的画作进行包装时,他的要求是,要达到“完美”的程度。“表面上是在做包装,实际上是一种艺术要求。”

在沈见华门下的4个“90后”徒弟,都是学历不高的年轻人。“做艺术和文化程度没多少关系。人性被发展出来之后,和自然就会有一个很好的沟通,这个沟通,古人总结出来四个字,叫格物致知。”

曾经在上海工艺美术研究所工作,又在东华大学任教过,沈见华的艺术理论功底不浅。但他从来不给年轻徒弟们讲理论,“理论上的东西我也不会涉及,理论都是从生活中总结出来的,我们已经在生活当中了,就要懂得格物致知。”

沈见华收徒的第一堂课,就是画格子。画格子要没有接头,要颜色很匀。通过画格子可以看出每个人的手势、眼光,有的人三天就通过,有的人可能三个月都达不到要求,不通过就一直画下去。“这不是考试,我的第一堂课就是这样。”

画完之后,就要拍照片给师傅看。沈见华的要求是,拍出来的照片要没有透视感。“不管是用相机还是手机拍,有没有透视很容易看得出来,手要拿得很稳,呼吸要匀。”

那两个之前做石匠的徒弟,沈见华要求他们做个雪茄烟缸。这是为了改变当石匠的一些习惯——起初他们弄得碎石粉末到处飞,都吸进鼻子里了。沈见华便让他们找木头,开槽,铁板嵌进去,买来金刚砂,用水打磨,这样就没有灰了。

做设计,也有很多讲究。白族老建筑上面的那些美丽图案,要拍出来、画出来,画

出来以后还有纹样设计,有的是适合纹样,有的是连续纹样。这些纹样布置好以后,开始写生。画的草稿怎么变成适合纹样,怎么变成连续纹样,到了这个环节,沈见华才会亲自教授。

学习的过程有时很苦。沈见华会帮助年轻人达成一些期望之外的成就,来激励他们不断向前。拜师三四个月后,师傅为定龙在双廊的魁星阁办了一个展览,“让他有成就感,然后他翻山越岭,就越翻越高。成就感一定是必需的,否则老在学,就没兴趣了。”

双廊一家临街的饭店找到沈见华,想请他帮做一些改造,沈见华就叫定龙来做这件事。“他才19岁,我让他要大胆一点,这和学了多久没关系。”之后,定龙为饭店画了一幅很大的壁画,颇为惊艳。

随着定龙的“内功”渐长,卖画挣的钱,定龙基本上都用来买书、买画册。“他现在订的书他不告诉我,书来了给我看看,连我都想问他借。”

太年轻达到高成就,心里面就会起变化。“做师傅就像做父亲,看得很清楚。”如果碰到问题,沈见华会找定龙谈话。每天早上,定龙泡好咖啡,师徒二人在白居的院子里海阔天空地聊两个小时,心里哪怕有一点风吹草动,都会很了解。

那么,农民画家的成就感从何处来呢?“画得好,我带他们去北京,他们要看天安门。2010年,我带他们到北京做展览。”沈见华说,去年,农民画家们在杭州做了一个画展,今年年底,预计在成都还有一场双廊白族农民画展。

作品《白族服装》 作者:王秉秀 2012年7月完成

作品《伙山后山》 作者:张培秀 2012年4月完成

作品《奶牛》 作者:杨光旗 2012年5月完成

艺术家的怀乡之情

从2009年至今,沈见华的创作基本停止了。带领徒弟一头扎进艺术世界,成为他在这个喧闹世界的最大慰藉。

1972年,中国曾短暂恢复高等教育,当时20出头的沈见华挤上了这趟“幸运班车”,被保送到上海工艺美术学校。那个年代提倡“文艺为工农服务”,作为艺术院校的学生,他经常到乡村去写生,埋下了对农村的感情。在他的语境中,“村”是个充满魏晋田园风的词汇。

近年来,双廊旅游越来越热,游客越来越多。白居的两侧都成了客栈,旅游旺季,有游客情不自禁,会站在窗子边“哇!这里好漂亮”这么吼几嗓子。旅游淡季,客栈就开始紧锣密鼓地装修,电钻声、敲打声穿墙而过,不时传到白居。

“双廊现在已经是一个城市了,有时候甚至比上海还要吵。上海造房子还有间距的要求,这里没有这样的要求,可能巷道就两米宽。”在双廊的第五个年头,沈见华越来越受不了这些喧闹。

游客常到的双廊村和大建旁村,共有人口6000多人。旅游旺季,这两个村每天的人流量竟能上万。即使在9月旅游淡季,当地村民仍会操着带本地口音的普通话在码头上招揽游客出海。“60块钱,开船带你游一圈,坐船可以看见明星的房子!”旅游业兴旺带来的浓烈商业意识,正在一点点侵蚀这个昔日宁静的乡村。

从2009年至今,因为把自家的场地让出来给农民绘画,沈见华的创作基本停止了,靠着出租上海的房子换来的收入,加上偶尔卖几幅以前的作品,沈见华尚能维持目前的基本生活。带领徒弟一头扎进艺术世界,成为他在这个喧闹世界的最大慰藉。

沈见华坚信,工匠传统手艺和白族艺术的结合,一定会创造出更深远的影响。“现在教农民画画,就是希望有朝一日,双廊能够形成一种有特殊艺术样式的地方。这些纯艺术的作品经过工匠们的手,被翻模、放大,成为一种特殊商品,肯定会发展出一种与众不同的艺术形式。”

目前,购买、收藏农民画家作品的人有两类,一类是当地客栈,挂上农民的绘画作品,会使客栈带上当地文化色彩;另一类就是城里人,“待中国大面积城镇化以后,城市压力和对乡村的怀念的情绪会越来越重。农民画家把他们对乡村的梦境画出来了,这些画的风格纯朴、独特,他会愿意挂在家里的。”目前,农民画家的作品每幅的标价都超过5000元。

自诩为“村里人”的沈见华坦言,以现在的收入状况,他的经济水平早已远远落后双廊那些有临街房的村民了。但是,他对这样的经济状况感到满意,“比农民穷并没有不好。我的立场在穷人这里。”(记者 李鸿睿 )