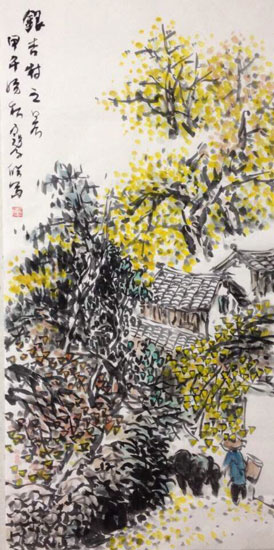

寇子皓作品《银杏村之晨》。供图

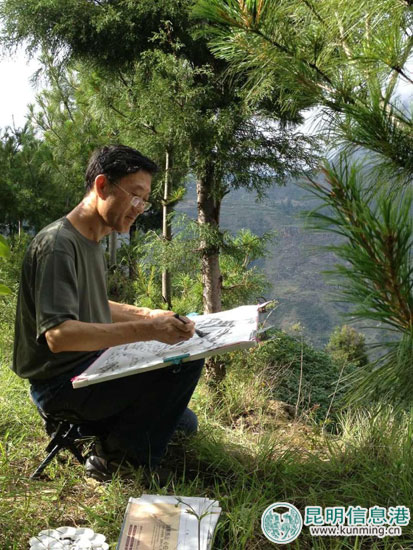

云南书画大家寇子皓。记者廖拓溪/摄

昆明信息港 记者廖拓溪 他从传统中走出,却敢于创新自成一格;他成名颇早,却坚持数十年临池不断,在书画世界中自享寂寞;他游离于“圈子”之外,却敢说敢做勇于打破当今书画界的言论流弊。他就是寇子皓,自号大东老农,亦自诩为“江湖画家”。浸染书墨40余年,他已成为云南乃至中国书画界耳熟能详的标杆人物。

初见寇子皓时,他正在工作室指导学生习字。一件灰色套头上衣,双袖高高挽起,双眉紧蹙,背脊笔直,乍看之下便透着一股书画艺术家特有的风骨。他的工作室也颇为简陋,除了桌椅板凳,四处都堆满了笔墨纸张和草稿,墙上则挂了些已经完成的作品,凌乱却墨香扑鼻。

喜欢画画师从闫甫 淡泊名利享受寂寞

在寇子皓看来,书画或许是他天生就应该去做的一件事。1953年,寇子皓出生于昆明一个老式家庭。从小,他就对画画表现出了强烈的兴趣,善于想象并主动去琢磨、靠近。寇子皓回忆,他刚记事的时候,有一次一个人躺在床上,看到墙上有两条黑线,就一直盯着看,越看越像一双眼睛。上学后,他便喜欢在书本上画“小人儿”,上大学时,还因上课时在课本上涂鸦被老师“抓包”。

在不断的自我摸索中,寇子皓渐渐对中国传统书画着了迷,一发不可收拾。1972年,还在上中学的寇子皓拜“云南四大家”之一的青山绿水画师闫甫为师,从此潜心研习传统山水画技法。从闫甫那里,他学到了什么是“六法”,并渐渐了解到何谓“雅俗”、“格调”和“趣味”。然而对于寇子皓来说,闫甫老师对其影响最深的一句话,却是“你不要学我,去学石涛、髠残吧。”正因为这句话,寇子皓对石涛、髡践、黄宾虹的技法下功颇深,不断在自我否定和创新中找寻自己对书画的独特见解,让作品呈现出另一番正大气象。

80年代初期,寇子皓籍由《昆明四青年书画展》崭露头角,并陆续在各类书画大赛中获奖,作品也争相被单位、企业和个人收藏。2013年,作为云南唯一一位受邀的书画家,寇子皓带着作品《银村之秋》远赴美国参展。回忆起《银杏村之秋》的创作过程,寇子皓满是唏嘘:“接到邀请后我就开始创作,却一直得不到满意的作品,一度很是灰心。那副作品我足足酝酿了3个月,结果有天突然来了灵感,半小时就画了出来。完成后我知道,就是它了。”

去之前,寇子皓心里仍然有些忐忑,毕竟是和世界级的画家们进行交流,也担心他们能否理解中国山水画的底蕴。结果,这幅作品展出后大受好评,并一举获得第十三届纽约国际艺术博览会金奖。也是那次获奖,让寇子皓认识到,艺术的语言是世界性的,一幅充满灵气、取味生活的好作品就像金子,无论走到哪里一定会发光。在寇子皓的众多作品中,灵气和趣味一直都是标签式的存在。便如书画界评寇子皓,他善于将云南山水融入民俗民风,作品笔力雄厚,苍茫悠远却饱含趣味,亦不乏生活情趣。

寇子皓每年至少花3个月外出写生。供图

事实上,寇子皓作品中的生活情趣,除了需要深厚的笔墨功底,也与其丰富的人生阅历离不开关系。用寇子皓的话说就是,没吃过、没玩过、没造过,那么你要画什么呢?寇子皓当过知青,从过仕,经过商,破过产,甚至也曾赌过博。尽管几多变动,书画却犹如打入骨子里的烙印,从未从他的人生中淡出过。

有人说寇子皓聪明,但在寇子皓本人看来,自己其实并不聪明,所得所成完全是凭借大量的实践和积累而来。宋代著名书法家石涛曾说:“天,授人以法,不授人以功。”寇子皓深以为然。他说,书画创作就像存钱,积累很重要,知行合一是艺术创作力最有价值的存在,然“行”又比“知”更加重要。

浸染书画世界40余年,寇子皓便一直把“行”放在第一位。人说出门有三宝,手机、钥匙和钱包。然而对寇子皓来说,还有最重要的一宝便是速写本,哪怕从家步行前往工作室的路上,也是速写本绝不离身。树下的光影、行人的步履,都是寇子皓捕捉灵感的重要来源之一。

研习书画以来,寇子皓每天坚持临帖练功3小时,数十年如一日临池不断。从上世纪90年代中期开始,寇子皓每年都会花至少3个月的时间用来写生,几乎走遍了云南的名山大川。除此之外,他还喜欢看书,尤其是诗和明清小说,家里的书光运送就要花3大车,约莫340多箱。而到现在,寇子皓已经积累了数以万计的写生稿和影像资料,足够整理上20余年。

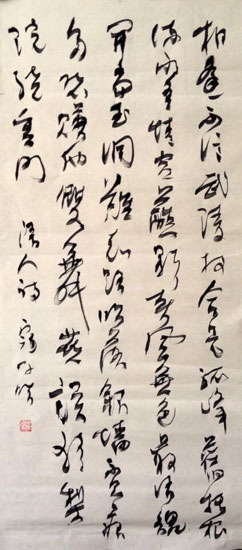

寇子皓所作草书《清人诗》。供图

每日临帖练功3小时,已经成为了寇子皓雷打不动的习惯。记者廖拓溪/摄

特立独行临池不断 突破束缚传承文化

“一个人安静地呆在画室,不受任何外界干扰,可以笔随心动,就是自己最幸福的时刻。”每天清晨起来,临上几个小时的帖,下午3点去工作室看看,间或外出写生,便是寇子皓生活的全部。

不加入任何艺术团体、没有任何头衔、远离主流“圈子”,数十年来,寇子皓忍受着寂寞,也享受着寂寞。在他眼里,圈子就像一滩水,没有特殊性,淫浸太久便容易丧失自我,艺术家很可贵的一点就是寂寞,好的艺术都是在寂寞里产生的。在这种寂寞中保持自己的个性,不流于俗,哪怕不成熟,却能慢慢琢磨出适合自己的笔墨语言。

何谓流俗?就是大家想一样的、画一样、追求一样的。只要有人成功了,大家就一窝蜂地去模仿,学他那一套。模仿的好处是普及面广,但从艺术的角度来说,这是要命的。在他看来,不流于俗是艺术家获得成功的重要条件,艺术就是要独特,要有独立的思想、画面和方法。

做到不流于俗,寇子皓认为很重要的一个问题就是笔墨如何走向生活,用古人的话来说,就是“思造化”。只有思造化、写生的东西,才是最珍贵的。否则,笔墨再好、功夫再深,也只能是技术层面的,到不了上层境界。就好比画传统的‘梅兰竹菊’,几百年来大家都是一样的画法和套路,区别只是笔墨精到与否,那样便丧失了艺术本身的意义。换言之,便是“不要在浅近处着力”——再好的笔墨,再好的图式,若不涂写生活,不涂写心灵,且空藏一身“武艺”。

在这一点上,寇子皓对于宋代作家晁补之的观点很是赞同:学书在法,而其妙在人。法可以人人而传,而妙必其胸中之所独得。寇子皓说,字如其人这句话一点不假,因为笔墨的雅俗、格调的高低,归根究底都与人相关。从一个人的字,就能看出这个人的个性、状态和情操。

寇子皓正在进行书画作品创作。供图

谈及中国书画传承,寇子皓言语中有些无奈和痛心:“中国笔墨现在走到了一个闭塞的局面。”这个局面主要是因为大部分人仍然没有脱离开传统的那一套,不是不能,而是不敢丢掉既有的东西。然而,丢弃并不是指丢掉传统,只要精神、观念、审美的趣味在,笔墨元素在,传统的文化的内核在,便也是一种传承。

寇子皓恰恰就是一个敢于丢弃,敢于尝试,敢于创新的人。在走遍云南和国内的名山大川后,寇子皓渐渐把目光放在了国外的奇山异水上。前不久,他远赴吴哥窟写生,折服于异域风情的神秘之余,他想,为何不用中国传统书画的形式刻画吴哥窟?

在寇子皓看来,中国书画可以表现世界上的任何一种事物,它不是一门技术,而是一种文化。“中国书画所包含的种种都独一无二的,有着成熟而完整的体系。文房四宝、技法、画种、审美评判标准,甚至装裱,每一样都承载了千年的历史,每个都是一门别无仅有的艺术。中国书画有着这么厚重的传统,这么完整的方法,这么高的地位,我们有什么理由不传承发扬下去?”回国后,寇子皓便创作了一系列吴哥窟水墨画,将其的异域风貌和神秘尽数泼写在水墨之中,获得一众叫好。

今年,寇子皓再度受邀前往美国纽约哈德森美术家协会驻访。对这次纽约之行,寇子皓满怀期待,一来可以和纽约哈德森美术家协会的画家们面对面交流、汲取美国画家的绘画观念和手法,二来可以去纽约及周边城市写生和举办个展。除了美国,寇子皓说还想去日本看看,和日本艺术家们进行“抖草”和交流。寇子皓表示,希望能够凭借交流与互访,让外国画家们更多、更好地了解中国书画及其人文内涵。

“我无所求,亦无所谓。我在意的仅仅只是今天的笔墨。”寇子皓坦言,自己对于名利并无追求。在2014年,寇子皓大约画了3千多幅草稿,但最后真正成稿并令其自己满意的作品却只有4、5幅。对于未来,他最大的愿望就是让自己再上一个境界,无关乎名利,仅仅是为了艺术。