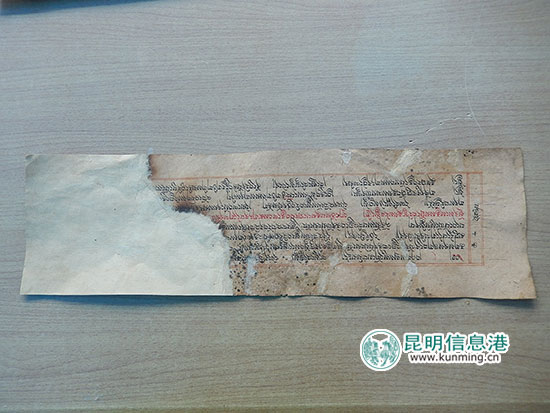

被烧的藏文经卷

“中华古籍保护计划”是我国历史上首次由政府主持开展的国家级重要文化工程。今年9月,随着7个全国古籍保护传习中心陆续挂牌,古籍保护专业人员梯队逐渐形成。而在这一梯队中,云南省图书馆是全国首批国家级古籍修复中心之一。前不久,又成为全国第三家国家级古籍修复技艺传习中心云南传习所。

谁都无法想象,一本历经百年的古书会在能工巧匠的手中修旧如初,而狼毒花、荛花等植物,竟然成为古籍修复中的重要材料,这两种都有一定毒性的植物,是怎样在修复师的手中使用从而成为古藉最好的“美容药”?而当我们回顾百年前被称为“蛮荒”之地的云南,却发现,云南手工造纸早已兴盛且历经百年后依然为人们所用。

狼毒花修复藏文古籍

狼毒花为人们所知是在电视剧《狼毒花》播出后。于荣光饰演的“常发”桀骜不驯、匪气十足,但对朋友侠肝义胆,退敌无数。观众们记住了这个“另类”的抗日英雄,他的绰号“狼毒花”也给人们留下了深刻印象。

真正的狼毒花多见于青藏高原地区,生命力顽强,能在干旱、寒冷的气候中生存,它的根、茎、叶均含大毒,人畜皆不敢食。这样一种带毒且人畜均不敢接近的植物,却在几百年前成为古人造纸最重要的原料。因为狼毒的味道可以逼走各类虫子,纸张历经千年也不会腐蚀,于是古人便大量加入狼毒的汁液造纸,这多见于藏经当中。

几百年过去了,这种古老的造纸方法销声匿迹,不过,几百年后,云南省图书馆却将其派上了用场。

狼毒花

2010年,在中甸一个人迹罕至的山洞里,迪庆州图书馆发现了有将近十几个箱子装着的近千册藏文古籍。省图书馆馆长王水乔记得,两年后,他去了迪庆,发现这批古籍破烂不堪。“我们猜测可能是某个历史时期某个寺院的僧人为了更好保护这批藏文古籍,专门从寺院悄悄转移到这人迹罕至的山洞里。”

如此破损严重的经卷怎样才能修旧如旧?“尽管没有现成的修复经验可以借鉴,但我们还是感到义不容辞,决定借助我们的团队,在国家古籍保护中心和西藏图书馆的支持下,作一次探索。”

2013年,省图派出专人来到香格里拉,对这批宝贵的藏经进行边学习边修复。而对藏文古籍纸张的研究则成了最重要的修复前提之一。

不遇良工,宁存旧物。古籍不可再生,王水乔说,当受人力物力所限时,最好的方法就是好好地保护原件。这也是修复界近年来探索的结果。

在省古籍保护中心,研究员杨利群是大家提起来都称道的“良工”。一个近600平方米的工作间里,杨利群在埋头修复一本彝文古籍。他出身古籍修复世家,在技艺上深得家传,从事古籍修复这项工作已经有40年之久。他介绍,修复一部古籍有严格的工作程序,从古籍书库登记领取书籍后,首先要制定一个完整的修复计划,建立修复档案,在修复上,要经过对书籍进行去污、去酸、揭书叶、补洞、衬纸、接书脑、托补、锤压、包角、订线、粘书签等工序。

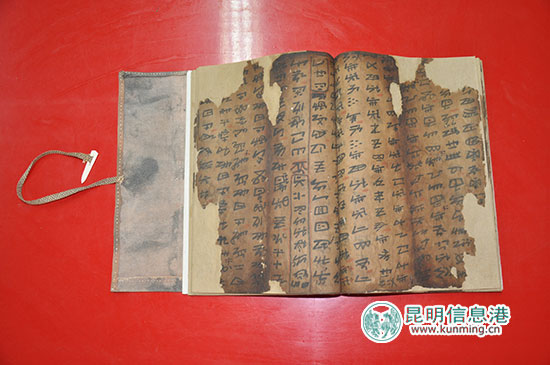

正在修复的彝文古籍

因为家传技艺,杨利群知道,这千册古藉被烧却无一个虫蛀的破洞,是因为古人在纸里加了狼毒的汁液。如果说要让这些经卷恢复如初,那么就必须用古人的工艺来解决。

“我们请了国家古籍保护中心和西藏图书馆的修复专家一起研究、商量,确定了一个修复方案。”在2013年到2014年间,他们就在香格里拉地区寻找这种当地人最为熟悉的植物——狼毒。

在采到狠毒后,他们将狼毒的根部捣碎之后,提取出原液放到补书的纸浆当中,进行人工纸浆补书。“现在已经修复了几百册,目前仍在继续修复中。”说到狼毒的毒性,杨利群说,少量的使用并不会对人造成什么伤害,前辈就是用这种当地独有而又方便采集的植物完成了他们最原始的造纸,从而有了这保存百年的经卷。

残破的彝文古籍

因战而兴的云南手工造纸

如今,用狼毒修复藏文古籍已经成为云南省图书馆古籍修复传习所的一项专利了。他们的实践,也得到了国家图书馆、国家古籍修复中心的高度评价。

王水乔说,对于古籍修复工作来说,如果一名修复人员对古籍版本不了解,那是无法修复古籍的。“这也是我们面临的一个很大课题:我们从事古籍保护、古籍修复的专业人员,如果不了解古籍的版本,也就是说它到底是哪一个时期的历史文献——是明代的还是清代的?是明代早期还是清代中晚期?是云南本土出版物还是省外出版物?不同历史时期的古籍,其纸张和装帧形式、版式都不相同,修复用纸和方法就不一样。”

王水乔所说的版式,即古籍每半页中有多少行,每行有多少字,四周是单边还是双边,书口是黑口还是白口。

因此,王水乔认为,掌握古籍版本,特别要了解古籍用纸,这样才能做到保护性的修复。“如果不去了解文献的版本特征和纸张特征,我们在修复的过程中就很容易导致破坏性的修复”。

虽然历朝历代都被称作蛮荒之地,而云南的造纸业却历史悠久。

未修复的彝文古籍

据《云南民族手工造纸地图》一书记载,云南造纸是经中原传入。早在公元829年,南诏国大将嵯巅率兵攻占了唐朝重镇成都,而此次战役“乃掠子女工技数万引而南”,被告俘的技术工匠中有许多就是造纸工人。

可见,造纸进入云南是伴随着血与火的战争的。

王水乔馆长介绍,南诏大理国时期,由于佛教兴盛,因此对佛经的需求量很大,生产出来的纸张很大一部分被用于抄写佛经。1956年,在大理凤仪北汤天法藏寺发现的佛教经卷《护国司南抄》,成为云南现存最早的写本书。

王水乔说,有学者通过研究,认为大理国时期白族地区的造纸技术已经非常成熟了。唐《五代会要》记载,南诏国后期就已经有了造纸手工业。有学者对大理国时期写经进行了研究,认为它的纤维形态与构树皮纸极为相似。

如此算来,云南造纸也近千年了。而据史料载,大理鹤庆当时是云南造纸的中心,所产主要纸张为白绵纸和竹纸。白绵纸的原料为构树,竹纸则为竹子所制。

唐学者樊绰在《云南志》中曾写道:“蛮地无桑,悉养柘,村邑人家柘林多者数据顷,耸于数丈”。“柘”在词典里的解释是落叶灌木或乔木,树皮有长刺,叶卵形,可以喂蚕,皮可以染黄色,木材质坚而致密。“柘”就是今天我们所说的构树。它在国内分布很广,是古往今来造纸的好原料。

而在唐朝,大理已有种植构树的记载。特别是鹤庆中江、朵美一带,特别适合构树的生长。到了清朝,鹤庆的白绵纸已享有盛名,据说当时还曾作为贡纸远销国外。

修复师们在修复藏文古籍

手工造纸中的植物元素

构树在全国各地都是造纸的主要原料,而对于云南这个多民族的省份来说,却加入了像狼毒这种大自然的元素,使云南的手工造纸看起来丰富而令人称奇。

那么,在云南的造纸历史中,还有其他什么植物融入到了造纸工艺中,进而贡献一己之力呢?

说起纸张,王水乔认为这应该是古籍修复人员的一门必修课。“在少数民族古籍修复工作中,除了要制定修复计划、建立修复档案和具体的修复工序外,配纸这道工序可是大有讲究”。

除了普遍用构树造纸,在云南少数民族地区,我们知道了狼毒也可以用于造纸。明天启年间,丽江土司木增曾从鹤庆请来了造纸师,之后便有了鹤庆的白棉纸。但是这并没有影响东巴们传统的造纸方式,他们所使用的浇纸法造纸工艺与鹤氏抄纸法没有丝毫的联系,东巴们所造成的纸也特指东巴纸。

杨利群在工作

杨利群介绍,东巴纸主要是在丽江的大具乡肯配古村制造。其原料为瑞香科的荛花属,也就是澜沧荛花和丽江荛花,这两种植物生长在高寒山区,其韧皮纤维在高山植物中算是很发达。

当地人会采集荛花树并剥皮、晒干、浸泡、煮料、洗涤、舂料、搅拌、造纸、取纸、贴纸、晒纸、揭纸等。而东巴纸的制造工艺可以说是手工造纸中最原始的工艺,它每次造成出的纸,都需要在湿的时候从造纸器中取出再扣贴到直立的木板上晒干,因而产量极低,但也因此,它在所有手工造纸中身价最高。“这种纸张比较厚,但特点是耐磨损、防虫蛀,主要用于东巴经的抄写”。

与丽江东巴纸相类似的,在迪庆香格里拉三坝,也称白水台或白地的地方,也一样是使用荛花造纸,只是工艺稍有区别,这里所造的东巴纸,在滇西北少数民族中很有声望,被称为白地纸。

而此前所提到的狼毒造纸,则在香格里位的小中甸、德钦、尼西、东望一带。在过去,使用的纸多为藏纸,据《民国是甸县志》载,中甸有一自然村名纸坊塘,专门制造藏纸,当地人采用一种叫“露扎”的草本植物的茎皮掺以狼毒草根捣碎成浆,制造纸张。这个村就是今天的拉朵村。而这里恰恰狼毒资源很丰富,因而那里成为了中甸制造纸张的中心。

当然,今天这样的造纸方式已不多见,如今在四川德格还能看到,西藏都不多见了。

在建水县坡头乡境内的深山中,有一个叫普古鲊的哈尼村寨,全村掩映于竹林之中上,于是当地人就使用竹子造纸。之后人们发现,屏边新现乡、文山州的马关县南捞苗族等也同样使用竹子造纸。

当然,云南还有一种古老的纸张——纸质贝叶经所用纸张。王水乔说,其材料主要有两种,一种是薄绵纸,以竹子为原料;另一种是构皮纸,用构树皮制作。

这些年来,省图书馆的修复人员都是先弄清楚古籍的纸张特点,然后到云南甚至贵州、安徽、福建等地寻访、购买,或是自己采集相应植物提取其中有效成份对古籍进行修复。

已修复好的藏文件经卷

民间藏书的纸张保护

《云南民族手工造纸地图》一书中记载,“虽然云南的造纸术是由外地传进,但由于云南独特的地理条件和丰富的民族文化,使得这项古老的传统技艺,在有限的范围内以不同层次、不同的民族文化,丰富而多样的形式并存着。在这么小的范围内,有这么多的民族,用不同的方法做着同一件事,互不干涉,保持得那么完整,这在世界上任何地方都是没有的。但这种状况在云南已经延续了200年以上。”

在电子“屏阅读”迅速普及的信息时代,“纸”不再是唯一的信息载体。并且,随着社会科技的进步和人们生活节奏的加快,对纸制品的数量、质量和种类都提出了新的要求——时尚杂志使用的色彩炫目的铜版纸、包装运输使用的挺括轻便的瓦楞纸等,工业纸制品的种类越加繁多。但对于古籍,尤其是少数民族古籍的保护,能做的还有很多——目前还存在着古籍底数不清、修复人员缺乏,大量古籍流失海外,面临着失传的危险。

也正是如此,保护并传承这些非物质文化遗产成为省图书馆修复专家们的责任。近年来,在彝文古籍、藏文古籍等少数民族古籍的修复上,他们走在了全国的前列。从2012年起,省图就利用已经掌握的汉文古籍的修复技艺,结合对少数民族古籍纸张的研究,开展了这方面的探索。2013年,这项工作被文化部列为“抢救云南少数民族古籍修复行动的志愿者的示范项目”。

在古籍修复室,我们看到杨老师的几位徒弟正在一丝不苟地对破了的书页进行补洞修复。一位工作人员手上有一张正在修补的书页。举起拿到光线下看,可以用千疮百孔来形容,至少有三四百个小洞,有的小如针眼,有的奇形怪状。“不过,不管是什么样子的洞,我们都要一点点补起来。”杨利群说,补洞也有讲究,在修补期间,先补大洞再补小洞。修补时,还要做到笔不离手,手不离纸。

已修好的彝文古籍

在40年的古籍修复生涯中,杨利群遇到了许多古籍书,它们多半都是絮化、虫蛀、残缺、鼠啃、老化和霉蚀等补纸。这位工作人员给我们进行了一番演示:右手拿毛笔,左手拿补纸,右手用笔蘸少量浆糊在一个书洞周围上少量的浆糊,后把笔夹在食指和中指间,笔尖往上,左手立即把补纸补上,右手按住补纸,左手快速拉下多余的补纸,再用镊子小心的剔除残余的补纸。在补好后,自然晾干,然后,用压书机压平整、裁剪,才算完成修复, 做到“整旧如旧”。

近几年来,王水乔一直致力于云南藏书文化的研究,他积数年心血所著的《云南藏书文化研究》一书获2015年云南省哲学社会科学学术著作出版资助。他说,关于古籍的保护,在云南地方史料中也有记载。

清代大理剑川有一个“金华书院”,书院藏书有一套严格的管理办法。根据《剑川金华书院藏书目录》记载,书院共有经部203种、史部39种、子部109种、集部9种、举业书2种。为了使这些藏书得到保护,金华书院制定了《商定收藏阅钞章程五条》:“此次置书,经史子集约共六千二百余卷,置买载运已属不易,而藏弄尤难。现商诸士友,为大木橱二于书院之藏书楼中,分类庋置。橱各有锁纶,交付在院肄业之学长二人,优以膏火,伦替经管,以时时督视、看伺、料检、曝晒、稽核、借还。积书固所以共学子诵读也。然须明定章程,方能久远。”

历史上云南的一些藏书家也有一套藏书保护办法。云南建水人傅为詝写有《藏书引》一文,文中提出“五月湿热,蠹虫生书,自是月以至七月,百日内宜三度舒而卷之。又须天晴日朗,曝于大屋之下,凉风之处,不宜见日,亦不宜阴雨。曝必令干,万不可乘热气而卷之,盖热则生虫弥速也。”

云南省图书馆也曾使用过一些传统的防虫办法。“比如说用一些防虫纸,防虫纸含有有毒的成分,或者将藏书放进樟木柜中,”王水乔说,但要从根本上消除书虫生长的环境,目前业界认为最重要的办法是改进库房的条件,也就是库房要做到恒温恒湿。“一般所说的温度就是16到22度,相对湿度是45%到60%,书虫就不容易滋生。”

王水乔认为,古籍的珍贵之处就在于它们的不可再生性。因此,修复古籍就是修补一段历史、修复一种文化,并让其流传千古。(春城晚报记者 邓建华 实习生 吕博涵 文 图为省图书馆供图)