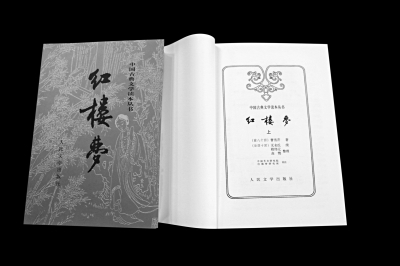

冯其庸领衔校注的人民文学出版社版《红楼梦》影响了几代读者。该版本先后校订三次,迄今已印行400余万套。

就在这个月,著名红学家、文史专家、中国人民大学国学院首任院长冯其庸先生还有两部新书面世,一部是他一生最后的一本著作《风雨平生——冯其庸口述自传》,一部是他50年前手抄的《瓜饭楼抄庚辰本石头记》。昨天中午12时18分,冯其庸在北京潞河医院安详仙逝,享年93岁。腊月廿九是他93岁的生日,但他没有等到。所幸,在他生前,看到了这两部书。

中国红楼梦学会会长张庆善介绍,去年冯其庸患过肺炎,一度很危险,但他挺了过来,这次,他没能挺过来。红楼梦学会副秘书长任晓辉介绍,昨天上午冯老从家里被送往医院,到了医院,刚把抢救机器安上,他就走了,“他走得很安详。”

红学研究

领衔校注《红楼梦》影响最广

在红学研究方面,冯其庸著作颇丰,还曾任中国红学会会长、《红楼梦学刊》主编、《红楼梦大辞典》主编。人们熟悉冯其庸,也更多是因为《红楼梦》。由他领衔校注、人民文学出版社出版的《红楼梦》,已成为权威版本,影响了几代读者。

《红楼梦》校注本初版于1982年3月。1994年冯其庸在《红楼梦》校注本再版序言中说,“这十二年的岁月,使我们进一步认识到,我们当时确定的几个原则是正确的:一是我们所选择的底本——庚辰本,确是一个学术价值很高、接近曹雪芹原稿的珍贵本子,我们以此为底本,就使这个校本有了很好的基础。”

冯其庸与《红楼梦》结缘之深,从他手抄的《瓜饭楼抄庚辰本石头记》也可见一斑。据专家介绍,《石头记》清代抄本有庚辰本、甲戌本、己卯本等十几种,其中一个版本因第五至第八册书名下注有“庚辰秋月定本”,故名庚辰本《脂砚斋重评石头记》。相较之下,庚辰本年代较早,文字也最为完整,保留了曹雪芹《红楼梦》原著及脂砚斋批语两千多条,版本价值最高,极为珍贵。人民文学出版社资深编辑胡文骏说,“文革”中,因担心这个珍贵抄本将会灰飞烟灭、红学研究之脉有断绝之虞,冯其庸决定冒险照原样再抄一部。此后,他设法托好友秘密借到一套庚辰本《石头记》,每天深夜家人入睡后,即开始严格按照原著的格式逐字抄写。他从1967年12月开始抄写,到1968年6月抄毕,全书整整抄了7个月。

胡文骏说,冯其庸对于《红楼梦》版本,尤其是抄本的研究成果,主要集中在《石头记脂本研究》一书中,书中不仅有对《红楼梦》复杂的版本系统缜密细致的探析,还讲述了一些珍贵版本的来龙去脉,例如己卯本散佚部分的发现、列宁格勒藏本(现一般称俄罗斯圣彼得堡藏本)通过影印方式“回归”祖国的经过等,所以阅读起来并不枯燥,反而饶有趣味。

实地考证

冯先生曾在危岩绝壁上攀行

“冯老研究红学的名气太大了,掩盖了其他才华。他还是诗人,书法、绘画、摄影都很出色。”张庆善说。“冯老是学问家、艺术家、旅行家,却又不止于此,三者往往是叠合的、交叉的,分割开来就失去了冯其庸。”红学研究专家吕启祥认为,人们觉得概括冯其庸的成就是个难题,哪个称号都不尽合适、容纳不下,这是因为他具有大视野,常常跨学科。

让吕启祥感佩之处更在于,冯其庸不是一个书斋式的学者,不仅在书本上熟悉那些优秀的作家作品,而且要实地印证和亲近。吕启祥清楚记得,冯老到过湖北秭归的屈原故里、陕西韩城的司马迁墓,拍摄过陶渊明时代的墓砖、凭吊过李白捞月的安徽采石矶、杜甫出生的河南巩县窑洞,更寻踪白居易写《长恨歌》的陕西周至游仙寺和山东章丘的李清照故宅漱玉泉,晚年到海南还寻访苏东坡的遗迹故地。

“他绝不是局守三尺讲台的教书匠,而是引导学生去读天地间的大书。”吕启祥说,冯老曾带领研究生外出学术调查,历时两月,行经鲁豫苏皖川陕等七省近三十个县市。冯老一直坚信,实地考查还能纠正书本的失误,不论是外国学者的著作还是中国古籍都要接受事实的检验。他曾七赴新疆,至克孜尔石窟翻越绝少人去的后山,寻找207窟即“画家洞”,当时几乎无路可走,只能在危岩绝壁上攀行,到达后仔细辨认壁画。

“他想做的事,就一定要做成。”十余年前,任晓辉和冯其庸一起走过玄奘之路,他清楚记得冯老最后一次上帕米尔高原是2005年,那年10月还进入了罗布泊,而其当时身体不好,却全然不顾医生的劝阻。任晓辉还记得冯其庸说过,“当年玄奘不知道比我们困难多少倍”。进入罗布泊,每天只发四瓶水,冯其庸也一样。在那样的艰苦环境下,冯老依然每天给大家做介绍、记日记。

提携后辈

冯老走了,大家很感念他

“冯先生走了,我非常感念他。”红学研究专家胡文彬说,他对年轻后学的栽培让自己永生难忘。

从1975年开始,胡文彬就与冯其庸在一起工作。在这之前,他就经常到冯其庸家里讨论红学。胡文彬说,他并不是冯其庸的学生,当初在《新华文摘》工作,但当他表达了自己想调入红楼梦研究所的愿望时,得到了时任红楼梦研究所所长冯其庸的大力支持。令胡文彬难忘的是,他的调动手续不仅办得神速,而且一到新单位就被任命为副所长,工资也由99元变成了144元。

胡文彬说,让他感动的事情太多。1987年全国第一次评职称,胡文彬在研究所内部征求意见,大家都一致认为,他填个副研究员更稳妥。谁知申请表拿到冯其庸面前的时候,他说,你怎么填副研究员,应当填研究员。结果当年48岁的胡文彬成为第一批拥有正高职称的人。“我和他没有任何金钱上的来往,更没有其他方面的利益关系,他就是爱才,惜才。”

张庆善还特别提到,听闻冯老去世的消息,作家二月河给自己打来电话,“他说冯老是第一个说他是作家的人,冯老是他的恩人。”原来,二月河痴迷红学,多年前曾参加一次红学会议,并在会上发表论文,但冯其庸觉得他写得更像是历史小说,遂建议他改写历史小说,而此后二月河果真写出了《雍正皇帝》。

即便在住院期间,冯其庸也依然不忘对后辈的点拨。任晓辉说,前年冯老住院期间,手不离书,《诗律词典》《黄庭坚诗集》《苏轼诗集》一直在看,“他跟我说,你要买《四库全书总目提要》,这对你研究有好处。”(路艳霞)