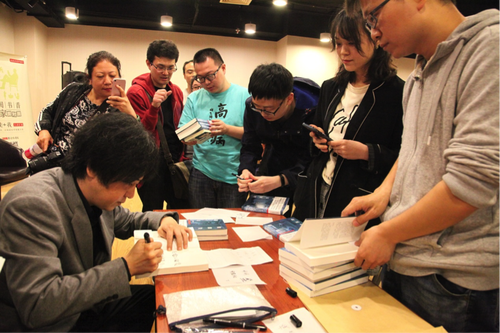

4月23日“世界读书日”这一天,中国工人出版社在北京举办了一场主题为“中日两国社会派小说的异与同”的新书签售暨媒体发布会。日本新锐小说家中村文则带着他的新作《你消失的那一夜》来到签售会现场,分享他的创作历程。著名推理小说作家呼延云现身助力签售会。在现场,两位嘉宾深度对谈、妙语连珠,共话社会派小说的历史与现状。

中村文则1977年出生于日本爱知县,福岛大学毕业。他的作品《泥土里的孩子》2005年获得“芥川奖”,《掏摸》2010年获得“大江健三郎奖”。

中村文则分享自己的创作历程。他坦言自己不是一个开朗的人。高中时,中村学习成绩不好,曾长期休学,偶然间读到了太宰治的《人间失格》。“失格”在日语中是不合格的意思。这本书对中村影响很大,给了他心理上的安慰。

成为专职作家后,中村的文学之路并没有一帆风顺,曾屡次遭到退稿,他有时甚至在想“是不是邮局的人搞错了没有寄出去”。中村说,在日本写小说是一件很辛苦的事情。他写作时,往往会专门到宾馆找一个房间,把自己关在里面进行创作,“明明只是动动手,但没多久就会感到饿,说明脑力劳动也会耗费大量体力”。

此次出版的《你消失的那一夜》以及之前出版的《掏摸》,作品中没有一个绝对意义上的善或恶的人,书中的人物都是在沉重的现实面前可怜的、被动的人。所以,有人说中村是一个悲观主义者。对此,中村并不完全认同。他说,人性有积极的一面,也有消极的一面。他的作品更多时候在深挖人性。虽然他的作品从头到尾气氛都比较阴沉,但最后往往会给人一丝希望的曙光。“我不是一个治愈系作家,如果是一个特别治愈的结局的话,我就会觉得好像被抛在了世界外面一样。” 中村说。

在中村看来,日中两国社会派小说的最大不同是,日本的作品比较关注小人物的命运,而中国的作品题材和视角更宏大。中村认为,这是因为日本从20世纪五六十年代开始,整个社会都没有什么大的变革,所以大家都写比较日常、比较贴近生活的主题。反观中国,几十年来发生了翻天覆地的变化,所以中国的作家会比较关注跟时代变革有关的主题。

呼延云认为,2000年之后,中国的原创推理文学创作有了很大发展,但主流是本格,社会派较少。尽管如此,中国悬疑小说影响比较大的几部精品,比如《心理罪》《死亡通知单》,对于社会现实的揭示和反映都非常深广,也受到了很多读者的欢迎。(光明日报 全媒体记者韩业庭)