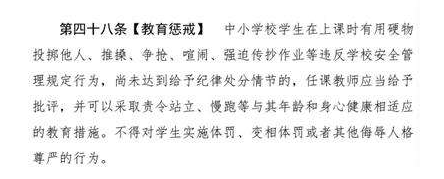

客观地看,对于“罚站罚跑”社会上仍有不小的争议。

“罚站罚跑”又没了!

11月15日,广东省学校安全条例草案修改稿在省人大常委会官网挂出后,有教师代表直言,“绕了一圈又回到了原点”,言语中不乏失落。

1、你认为“罚站罚跑”是体罚吗?是不是2、你支持老师对学生“罚站罚跑”吗?支持不支持提交

“罚站罚跑”在写入条例草案一审稿后,曾被教师群体普遍拍手叫好,认为是细化做实教育惩戒权的好征兆。此番被删,许多老师则认为是一种倒退。

客观地看,对于“罚站罚跑”社会上仍有不小的争议,此时用立法“一刀切”,或许并不能取得预期效果,立法者选择留有余地的折中处理,并非简单封杀“罚站罚跑”,而是停下脚步继续审视,以求得更多共识。

支持与反对

“罚站罚跑”到底该不该入法?

从部门起草时提出赋予教师惩戒权,到一审时将“罚站罚跑”明确写入惩戒权,再到此回征求意见稿中删去,老师的心如同坐上了过山车。

“罚站罚跑”的反复进退,其实早有端倪。在一审审议现场,围绕“罚站罚跑”写不写进惩戒权,观点拉锯就十分激烈。

反对者坚决不同意入法,“喧闹一下就在全班同学面前罚站,那种羞辱可能造成一辈子的阴影,独生子女受不了要跳楼的!”

支持者强烈要求入法,甚至希望将后续不允许体罚或变相体罚的情形删去,“刚写完可以罚站罚跑,又接着说不得体罚,感觉刚解开紧箍咒,又戴上了镣铐。”

“立这法太难了。”这是当时旁听人员的感叹。

立法需要凝聚最大限度的社会共识,面对支持反对相争不下的现实,选择搁置争议、继续观察,或许是此次删去“罚站罚跑”的动因。

限权与扩权

“熊孩子”该怎么管?这放在20年前可能是个伪命题。

顽皮的孩提、叛逆的青春,对于绝大多数70、80后的“老大叔”而言,谁的童年没点被老师“罚站罚跑”的记忆,谁的脑门没吃过老师劲射而出的粉笔“导弹”,都不好意思说自己的青葱岁月完整无缺。时过境迁,这些当年的尴尬苦涩,都化为了美好的回忆与会心的微笑。

在“严师出高徒”的传统教育理念里,家校充分互信,社会对教师行使惩戒权有着足够包容,“熊孩子”自然没有生长的空间。

但随着学生权利意识的增长,以及教师滥用惩戒权、侵害学生正当权益等极端事件的发生,社会讨伐鞭挞之声日高,教师惩戒权不仅被限缩,甚至雪隐起来。

一味的封杀惩戒权,让教师的管教软而无力,对于三观未成的青少年,其结果只能是野蛮生长。

在校闹、欺凌事件层出不穷的当下,受困于体罚侮辱之嫌的束缚,老师们早已不敢管、不愿管、不想管。严词厉色管管吧,家长告状“吃不了兜着走”;视而不见不管吧,别的家长“群起而攻之”。

天下苦“熊孩子”久矣!在这样的困境之下,社会开始回想起“戒尺”和“教鞭”的好,“罚站罚跑”重归立法视野,可谓是对之前教师管教“宽松软”的“矫正”。

惩戒与体罚

“罚站罚跑”早先入法后,教育界一直期待能把规定写得更细致可行。但就一些具体问题作出明确界定,立法本来面临着两难境地。

黑格尔曾说,法律规定得愈明确,其条文就愈容易切实地施行。止步于原则概念的笼统规定,只能成为象征性的宣示。

但法律是“死”的,社会生活是“活”的。立法过细,既无法包罗所有情形与细节,也不能适应经济社会快速发展的实际。

就罚站罚跑而言,教学实际千变万化,学生情况千差万别。同样的罚站罚跑,因为学生体质和错误的不同,可能只是惩戒,也可能滑向体罚。必须承认,这其中的边界,很难通过一两个字数有限的条款,厘得清、说得明。

对于惩戒与体罚边界的拿捏,网友曾发出有趣的“灵魂之问”——支持者说,如果罚站罚跑都不算惩戒,那么惩戒到底是什么?反对者说,如果罚站罚跑都不算体罚,那么体罚到底是什么?

显然,正是陷于这样的“两难”,对“罚站罚跑”的行为定性,立法者选择了回避,将惩戒权的界定下放给教育主管部门。

退后一步,可能海阔天空。很多人认为,罚站罚跑是惩戒,还是体罚,全赖于“度”的把控。其实对于度的把握,有赖于老师的“内心公正”,把惩戒的自由裁量权交给老师,不失为一个更务实可取的办法。

但用好教育惩戒权,必须正视教师群体中普遍存在的集体焦虑和合理关切。“即便是写入法条,真用起来都会瞻前顾后、慎之又慎,这次删了以后,更加畏手畏脚了。”教师的担忧不无道理。

立法应当明确一条红线,那就是保障正常的教学秩序,不至于让学校成为“失管失教”的状态。

“切一刀”与“一刀切”

目前,教育惩戒权的规定还未有定论,此后条例还有二审、三审。走到这一步,应当看到,这里既有立法关照现实、回应热点的诚意与努力,也有在矛盾焦点上敢于“切一刀”的勇气与胆魄。

应对复杂情况、解决复杂问题,广东一直乐于也善于用立法来规范约束,这其中积累了丰富的立法经验,储备了足够的立法工具。专家论证、立法听证、表决前评估、重点条款单独表决,这些都可以被纳入视野之内。是下放惩戒权给教育部门,还是恢复“罚站罚跑”,抑或是其他,都应当遵循正当程序,经过充分讨论,顺应主流民意,使法规臻于完美。

法律是文明社会定纷止争、解决矛盾的最后手段,我们应当对立法抱以合理期待。但教育惩戒是一个复杂的综合命题,不能将解决问题的所有希望都系于立法“一刀切”,寄望“一法解千愁”,这是法律不可承受之重。

不管怎么样,广东的尝试已经引起了社会更多关注、引发公众更深层次的讨论,这或许比立一部法本身更加重要。

风物长宜放眼量,且让子弹再飞一会儿。无论最终定论如何,大家不妨以宽容的心态乐观其成。(作者吴下马鹿)