昆明信息港讯 记者曾子芮 通讯员杨义斌 姚景轩 赵明军 近年来,武警云南总队昭通支队结合支队单位分散、驻地红色资源丰富、传统课堂教育“供需失衡”的实际,尝试以“场馆沉浸+情景互动”探索多形式用活红色资源,打造思政教育新课堂,将思政教育拓展到旧址场馆,将“你听我讲”转变为“大家看共同讲”,将“参观打卡”延伸为“学思辩行”,让官兵在潜移默化中接受革命精神、光荣传统的熏染,进一步推动思想政治教育创新,革新教育方式,提升思想政治教育质效。

日前,该支队重点又对红色教育的“菜单”进行了调整,在教育前后增加问题探究、讨论辩论、朗诵表演、读书观影等环节,确保官兵每一次参加红色教育都有“鲜”体验。

突出类型特点,避免千篇一律

在昭通这片红色热土上,大关大湾子六勇士、巧家红军渡口、永善云岚嘴七勇士、镇雄乌蒙回旋战、威信扎西会议纪念馆以及彝良罗炳辉将军纪念馆等红色资源丰富。该支队坚持把这些红色资源作为思想教育的主流阵地和生动课堂,在“清明”“五四”“烈士纪念日”“国庆”等重要节假日以及新兵下队、党团活动等时机组织官兵走进革命遗址、纪念场馆。

坚持寓教于“行”,每次组织参观时设置不同的探究主题和问题,参观结束后进行解答,用问题引导官兵从不同角度追根溯源,主动了解收集相关历史故事,通过细节查证史实的来龙去脉,让官兵在不断地学习思考中获得新感悟,增进对驻地红色历史的情感认同,增强对革命先烈伟大革命精神的思想尊崇。

讲述红色故事

“这次战斗中,十一连指导员田华堂等红军英勇牺牲。十八团政治委员于秋里为掩护战友,被子弹打中左臂,后因医疗条件不足被迫截肢,成为‘独臂将军’,此外还有许多革命先烈长眠在乌蒙山下。前赴后继舍生忘死的英雄气魄,是红军得以突出重兵包围,用鲜血和生命书写了乌蒙回旋战的神来之笔的关键。”镇雄红军指挥部旧址里,武警云南总队昭通支队某中队政治指导员杨晓奇正在给官兵们解答乌蒙回旋战的制胜密码。在参观之前,他让大家思考红军那么小的力量,如何能突破国民党铁桶般的围剿。

感悟红色精神

“听着指导员的讲述,我们的脑海里不断浮现那场惨烈的战斗画面。刚才参观时我也注意到这些牺牲的先烈们很多还是比我们还年轻的小战士,却能够有这种为理想信念、为人民牺牲奉献的精神,作为武警官兵,我们都非常需要学习和传承这种英雄气。我想这就是今天指导员带我们来这里所想教会我们的东西。”列兵陈少波说道。

精心筹划设计,引领思考感悟

“台上一分钟,台下十年功。”要让官兵真正沉浸其中,发自内心地进行思考互动,也需要进行充分的“备课”。授课人是解说员,也是引导员,要做到晓历史、能讲故事,真知兵、会讲实理,善引导、让兵教兵。

展开讨论交流

“罗炳辉将军戎马一生,大多数时间都沉浸在军营之中,这让他年幼的儿子罗新安不理解为什么父亲不能像其他人的父亲那样多陪陪自己的孩子,一直到罗新安75岁时,他才解开心结。回顾当下,我们投身部队,面对国与家、忠与孝我们又该如何抉择呢?”参观完彝良罗炳辉将军纪念馆,武警云南总队昭通支队某中队的官兵们围坐在政治指导员郝世松周围,开展讨论交流。

面对战士们的疑问,郝世松教育大家,能在部队把工作干好干出色,既能为家人增光添彩,也能让他们更安心地过日子。

拓展课堂形式,激发官兵热情

重温入党誓词

信息网络时代,青年官兵思维特点和行为方式同过去相比有了很大不同,传统思政课堂“你说我听”的硬灌输往往适得其反,被官兵看成“洗脑”。新时代青年官兵对红色资源兴趣不高,原因在于没有经历过艰苦环境,绝大多数都是在日复一日从事枯燥反复的执勤训练,简单的参观讲解难以让他们获得真切的体会,很容易产生“党很大、我很小,历史是过去、现实是现实”的思想。要让红色资源在青年官兵中“活”起来,就必须更加注重精炼教育内容、拓展课堂展现形式、灵活创新教育方式手段,用青年官兵喜闻乐见的形式挖掘运用红色资源。

支队在组织实地参观见学过程中,广泛征求官兵建议,因情就势开展红色故事我来讲、优良传统我传承、红色家书诵读、征文比赛、情景表演、视频讲解、感悟交流、问题抢答、学唱红色歌曲、观看红色电影、重温入党誓词等活动,有效提升了官兵参与感,为官兵搭建了一个交流分享展示的新舞台,让思政课堂焕发新活力,让官兵在互教互学中产生共鸣,全身心沉浸其中。

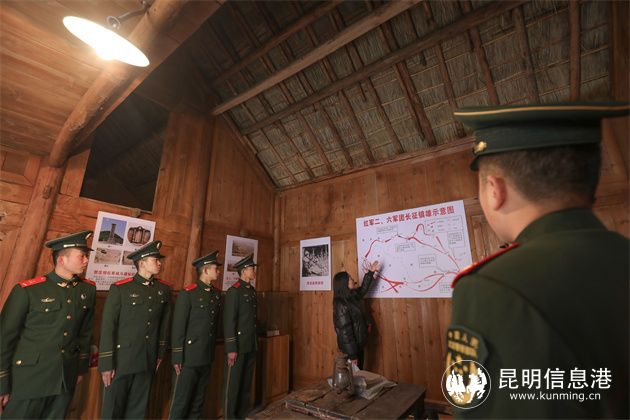

感悟长征精神

为方便官兵们了解扎西会议历史,该支队在参观教学之余组织人员拍摄讲解视频供官兵观看,并组织官兵重温入党誓词,参观结束后在扎西会议纪念馆开展红色文化节目表演,帮助官兵进一步加深印象。

红色节目创演

为讲好这些党史故事,更加坚定官兵听党话跟党走的信仰信念,该支队致力于多形式用活红色资源,打造思政教育新课堂,将红色资源作为开展思想政治教育的生动教材,持续把红色资源这座“富矿”发掘好运用好。