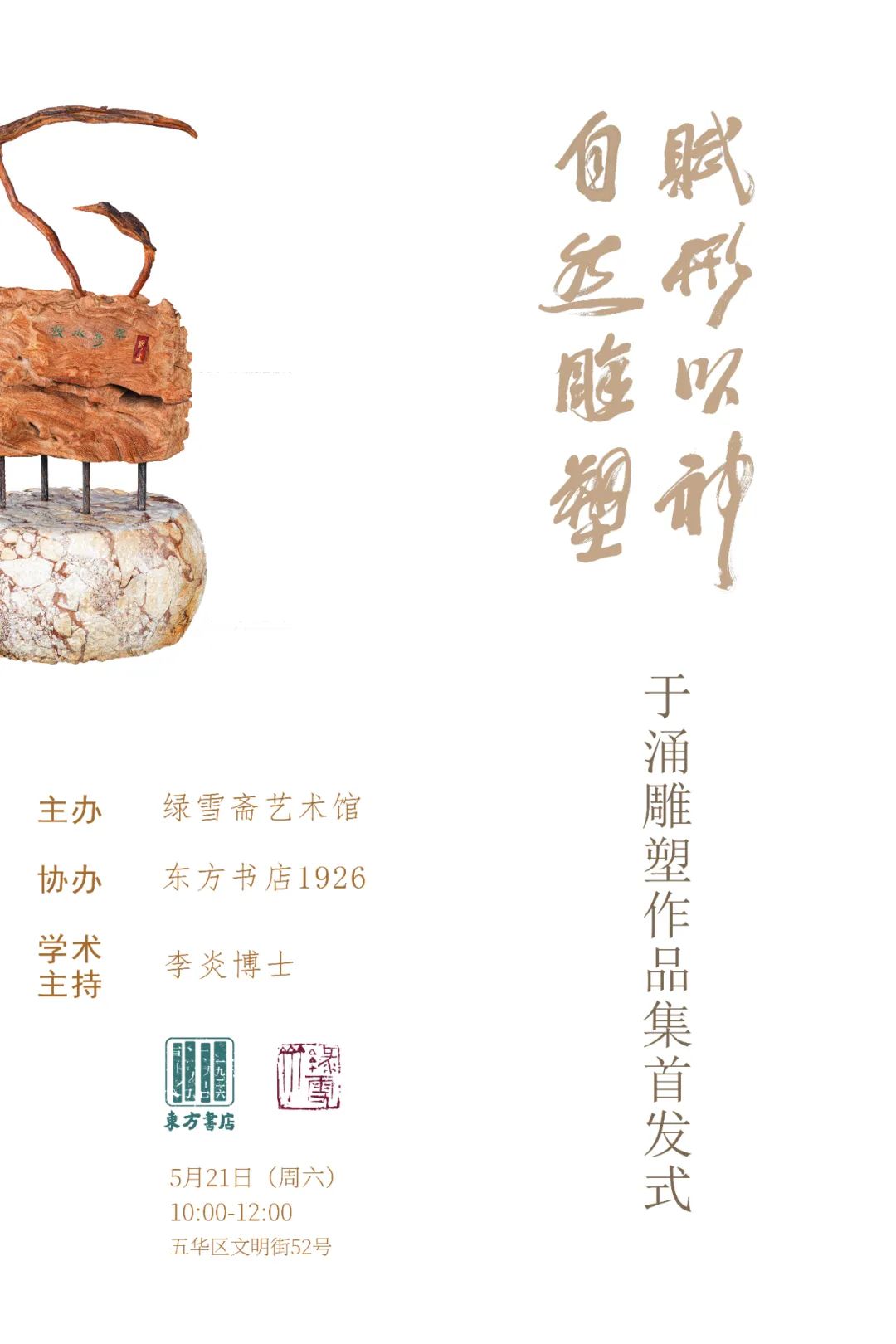

5月21日(周六)10:00-12:00,《赋形以神自然雕塑——于涌雕塑作品集》首发式将在昆明老街东方书店举办,并展出部分雕塑作品。于涌先生的艺术界友人众多,除特邀嘉宾外,特意留出20个名额给读者,欢迎朋友们报名参加,畅怀交流,共赏雕塑之美。此外,昆明闻心琴馆馆主、古琴师文胜莆,将应邀到场助兴演奏。

其人:能让“老木生花、残陶成器”

残陶、枯木、金属、丝线……这些看起来毫不起眼之物,在匠心独运的艺术家的手中却能化腐朽为神奇,赋予新的生命内涵。于涌,“绿雪斋艺术馆”馆长、昆明学院客座教授、中国工艺美术学会会员、云南省美术家协会会员,就是这么一个能让“老木生花、残陶成器”的艺术家。

于涌祖籍山东,1957 年出生于台湾。从幼时起,就得父亲携同结识台湾文化圈著名人士,颇受熏陶。少年时,从李霖灿(原台北“故宫博物院”副院长)、吴平(原台北“故宫博物院”书画处处长)、官大钦(著名书画家)等学习中国美术史、书法、绘画等,尤从李霖灿先生处得益良多。

于涌的艺术馆之名“绿雪斋”,在圈内有着一番曲折动人的佳话。“绿雪斋”是以开创“雪山宗”闻名的国画家李晨岚先生的斋号。李晨岚与李霖灿青年时期曾结伴去丽江,他们被玉龙雪山苍绿的原始森林与亘古白雪共同营造的那番绝美,震撼得心潮澎湃。1971年李霖灿误听传言说好友李晨岚已在大陆过世,遂请书法家曾绍杰先生题写了“绿雪斋”,承袭挚友的“绿雪斋”之号,表达两人终生对那片莹莹“绿雪”的梦萦魂牵之情。

受李霖灿先生之嘱,1989年于涌到丽江探访旧地和故人,这是于涌与云南结缘的开始。1998年李霖灿先生辞世前夕,命于涌带着“绿雪斋”匾额来到丽江。自此,于涌继承了“绿雪斋”名号。

于涌成长于 20 世纪经济文化腾飞时期的台湾,曾经往来于台湾、大陆之间以及加拿大等国家,多历人生世相,最终选择自然人文景象迷人的丽江和昆明定居,潜心于雕塑。他性格豁达,直觉敏锐,再以颇为深厚的文化积淀融入创作, 造就了他近于自然之道的雕塑艺术。

他曾在北京举办个人展览,作品《宝岛台湾》被人民大会堂收藏;2014 年作品《梅竹双清》获世界工艺文化节暨第九届中国(东阳)木雕竹编工艺美术博览会金奖;2016年作品《福泽绵绵》获云南省第五届根艺美术博览会金奖;2018年作品《太极》入选“2018 中国·南亚东南亚国际美术展”;2019年作品《傩》入选第十三届全国美展。

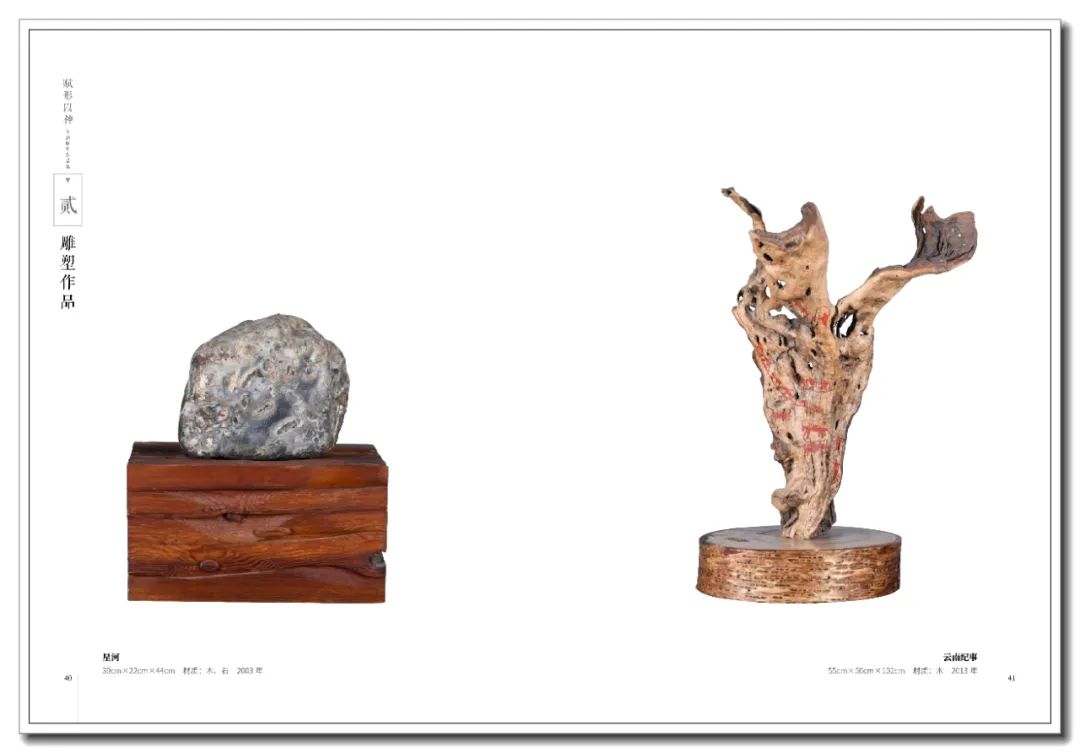

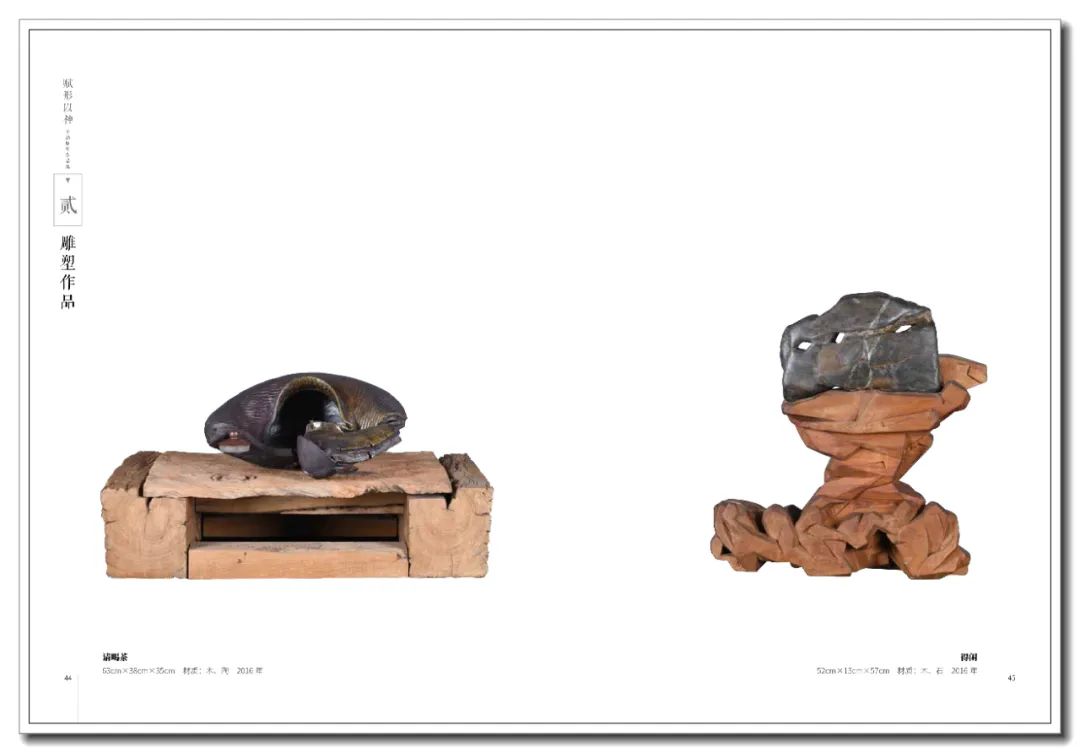

其作:多用古典意象,深具传统文人气息

于涌的雕塑,在材料运用上,主要取材于“木石土金丝”。不同的材料在他的雕塑中有着不同的取材标准,也有着不同的质感, 带给人不同的心理感觉,发挥着基本语素的作用。木与石是基本材料。残陶是另类的“现成品”雕塑组件,曾在于涌创作中占据了三四年时间的主要地位。金属、丝线的运用在作品中出现最少,但常常有着区别于传统的妙用,可谓“以金点木,以丝缠木,木石成金”。

于涌作品多运用古典文学意象,深具传统文人气息。常见的意象有鸟、山、云、树枝、梅花等等,这些意象通向中国道释化的文人传统,构成了其艺术的核心内涵。如《残荷听雨》《一蓑烟雨》《一片冰心》等都来源于传统诗词,被艺术家以意象巧妙呈现,又情思隽永。这些作品将传统赏石、木雕与现当代艺术形式对接,但又似乎是从传统文化中自然而然地生长出来,少见斧痕,浑然天成,透露的恰恰是于涌对传统中国美学深厚的艺术修为,以及深藏其中的盎然古意。

直觉惊人的于涌并不满足于成为传统艺人,有几年时间,他迷醉于用残陶与木、石进行组合,汲取了“现成品”的艺术观念和创作手法,创作出了一些带有佛教“成、住、坏、空”哲学意味的作品。如《障》、《觉后》等,以直接的视觉形象来表现佛教的世界观。

有部分作品融合了民间和少数民族文化的内容,妙趣横生。如《说长道短》,灵感来自民间绕口令:“扁担长,板凳宽,扁担想要绑在板凳上…… ”灵动有趣;如《封》来自《西游记》中的金箍棒;如《纳西之源》来自纳西族的创世传说。还有部分作品则利用多色或纯色的丝线,生成了让人意外的意象,如《阡陌》中将多彩丝线缠绕 在曲折迂回的木头上,暗示元阳梯田。

实用型雕塑是于涌艺术里的特殊一类。艺术家在创作时,在实用性目的的前提下,以实用之“思”为先,因体就形对材料进行加工,将实用器型与形象结合,并赋予意义。如茶器《镇茶海》就以木质瓦猫、瓦当、小舟,组成了一套茶具。这类创作接近实用,但有几件作品如《寄》、《吟香》情思天然、意味深长,已超出普通的工艺设计范畴。

中国艺术研究院博士,艺术批评家、独立策展人朱其对于涌的作品美学有独到的看法,称其“找到了出自中国系统的文人美学的现代路径,它并行于西式的现成品装置、极简主义和贫穷艺 术,又与之产生殊途同归的适度交集。这无异于继20世纪书法、水墨画的现代性之后,又开辟了一个新的文人艺术的现代转型,即以赏物为中心的文人雅玩的现代性。”

其书:收录20年以来创作的1l3件精品

廿年磨一剑,理念铸精品。2022年3月3日,“赋形以神——于涌自然雕塑展暨研讨会”在云南文学艺术馆开展,第一次较为系统地呈现艺术家的创作全貌。中国美术家协会主席、中央美院院长范迪安为展览题词:“赋形以神,自然雕塑。”

紧接着,《赋形以神 自然雕塑——于涌雕塑作品集》于4月底出版。本书收录了于涌20年以来创作的113件作品,由中央美术学院博士,云南艺术学院副教授赵星垣根据文化内容进行分类和编排,共分为“当代意味、文人幽思、民间情趣、实用器具”四个类别。由习梅英女士整理作品信息和介绍。云南出版集团、云南美术出版社出版发行。

中国民族哲学思想史学会常务理事孙炯,原云南省作协副主席、一级作家汤世杰为本书作序,朱其博士,德国埃尔朗根纽伦堡大学艺术史专业哲学博士、云南艺术学院美术学系主任马宁,云南大学文化发展研究院院长李炎,赵星垣博士等,均为本书写了评论文章,字里行间既是浓浓烈烈的挚友之情,亦是洋洋洒洒的学术观点,读来酣畅淋漓、受益匪浅。

于涌在“后记”中说,“做自己内心深处的想法,对作品的表达呈现出一种新的方式,打动观者的内心世界,是我对作品的要求与希望。我是一个平凡的人,在有限的平凡岁月中努力‘自己做、做自己’的原创艺术,使作品能够表达出我对生活的一种看法与认知。虽然现实总是残酷的,但是‘做自己’是这些年我的平淡生活的根本。”

作为本书的编者,赵星垣博士则认为,于涌的艺术出自中国传统文化艺术,但并非墨守成规, 而是巧妙地融入了当代元素。在物与人相遇的缘分中,于涌对自然物进行加工、组合,融入自己的情思,让自然物在意 义生成中焕发新的生命,可以说这是一个“赋形以神”的过程。

李炎博士也非常欣赏于涌的作品,他认为这些作品有一种质朴直率的境界,从被物质主义艺术文化遮蔽的灵魂中一路走来,可以直抵人的内心,如孩童般天真、拙朴和真实,这是最为重要的。

5月21日的新书分享会上,本书作者于涌、编者赵星垣将携手亮相,李炎应邀为主持人,多位艺术界重量级嘉宾也将到场助兴,可谓星光熠熠。

当天拨弦弄琴的文胜莆,师从虞山吴派传人袁春晖,兼学浙派姚门、广陵派技法。琴风恬淡细腻,挥洒自如。现为中国琴会会员,斫琴师,曾发表多篇古琴论文以及多首琴曲打谱作品。随着琴音袅袅,将引领你进入一个悠然闲适的意境。

热爱艺术,热爱生活的你,还在等什么呢?一起来吧,见证自然雕塑的高光时刻。