滇池为什么叫滇池?

滇池水环境的整治难在哪?

滇池的水生生物和鸟类资源现状?

《滇池——湖泊学研究》出版的意义?

......

这些问题可以在《滇池——湖泊学研究》一书里找到答案。

姚云霞/摄

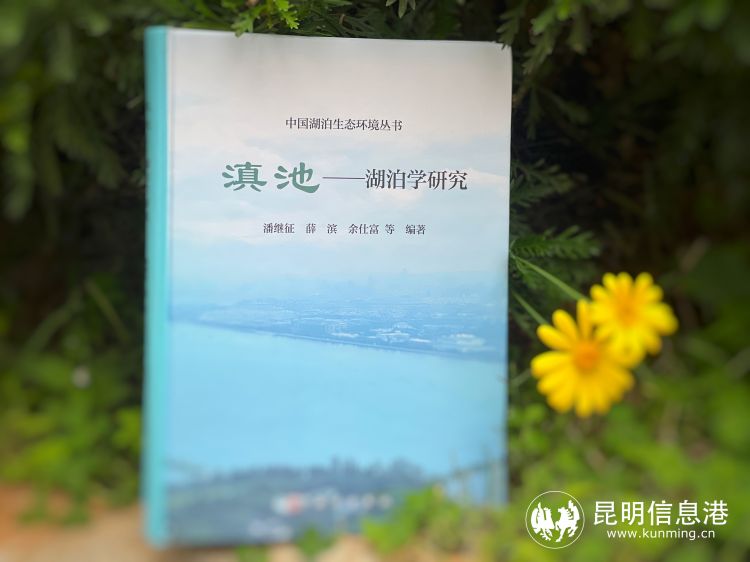

2022年8月,由中国科学院南京地理与湖泊研究所潘继征、薛滨等人联合昆明市滇池管理局共同编著的“中国湖泊生态环境丛书”《滇池——湖泊学研究》于科学出版社出版,该书分为9章,共21万字,从自然地理、湖泊水文、水资源、水化学、水污染、水生物、水生态、沉积环境、生态系统演变与健康评估、富营养化治理、湖泊-流域综合治理等多个视野,向读者展示滇池及其流域污染和治理的独特历史与经验。旨在揭示滇池自然环境和生态系统现状、发展与污染博弈关系以及富营养化治理技术体系。

滇池作为我国第六大淡水湖,昆明的母亲湖,不仅有着“高原明珠”的美称,还被赞誉为昆明的“眼睛”。20世纪70年代以来,滇池水质不断恶化,昆明市政府各级管理部门经过多年的治理和探索,滇池水质得到显著改善,2022年1—5月,全湖水质Ⅳ类。如今的滇池水生物及鸟类逐渐增多,周边环境持续向好,从“人进湖退”到“湖进人退”,滇池正在为人们创造着一个又一个惊喜。跟着《滇池——湖泊学研究》一书,去探索和发现滇池的秘密,解开“高原明珠”的蜕变之谜。

姚云霞/摄

滇池为什么叫滇池?

“滇池古称大泽、滇南泽,也称昆明湖、昆阳海。滇池及其流域是昆明市乃至云南省的政治、经济、文化中心。‘古滇苍苍,在水一方’,碧波荡漾的滇池,是云贵高原上一颗美丽的明珠。滇池也被赞誉为昆明的‘眼睛’,在漫长的时期里,历经沧海桑田,滇池蜕变称今天千姿百态的地貌景观”。

滇池为什么叫滇池?在《滇池——湖泊学研究》第一章就有介绍,滇池的由来有两种说法,第一种是从地理形式看,史书记载,“滇池县,郡治,故滇国也;有泽,水周围二百里,所处深广,下流浅狭,如倒流,故曰滇池”“皆因滇池居地高巅之故也”,所以“滇池”为山巅高顶;第二种从民族称谓来考查,“滇”在古代是一地区最大部落的名称,楚将庄蹻入滇后,变服随俗称滇王。可能先有滇部落,再有滇池名。

读这本书之前,并没思考过“滇池”两字的含义,只听说以前的滇池水草丰美、鱼虾成群,水干净澄澈,捧起来就可以喝。殊不知,“滇池”两字背后藏着这么多深意和历史典故,关于滇池,我们关注的大多是自然风光、游玩攻略、水产资源,而往往忽略了滇池的历史经历、面临的难题、未来的发展。跟着书籍去探索,会发现身边的这个大湖更加炫丽多彩。

姚云霞/摄

滇池水环境的整治难在哪?

“滇池是典型的宽浅型半封闭高原浅水湖泊,无大江大河良好水源的注入,自净能力十分有限,水体交换很慢,平均每四年水才能置换一次,在自然演化过程中滇池污染底泥持续堆积。”对于滇池治理难的问题,在《滇池——湖泊学研究》“自然地理概况”章节中可见一斑。此外,书中用滇池地理位置图、流域高程图、流域坡度图、土地利用类型图等图表的展示,让读者从不同角度了解到滇池的地理位置、气候资源、水文状况、富营养化和流域人口经济等。用大量数据比对、科学分析社会经济发展对滇池带来的压力。“滇池流域目前已经进入工业化发展的中期阶段,处于由资源、劳动密集型产业向资本、技术密集型产业,重工业化前期向重工业化后期过渡的关键时期,工业化加速发展与资源需求和生态环境保护的矛盾日益明显”。

”湖泊水化学与水质污染”一章分析了滇池流域污染进程及污染负荷特征,解析了滇池水体水化学及生源物质的变化特征,进而开展滇池富营养化评价,最后,文章从自然环境和人为干预两方面解析了污染形成的原因:一是滇池构造及地理区位导致污染物滞留;二是独特的自然环境有利于藻类繁殖生长;三是水资源短缺导致水体易污染。四是围湖造田和乱砍盗伐严重破坏了滇池流域的生境状况;五是人口增长加速了流域点源污染负荷产生;六是社会经济发展加大了水环境压力;七是快速扩张的城市带来新型污染。七大原因造成的污染,并非一朝一夕就能解决的问题,可见,滇池治理是一场持久战,更是一场攻坚战。

姚云霞/摄

滇池的水生生物和鸟类资源现状?

“滇池具有良好的水热条件与丰富的水生生物资源。自20世纪60年代以来,由于滇池生境破坏,外来种的引入以及水体污染等,滇池水体富营养化加剧,水生植物分布面积萎缩,动植物物种数量减少,蓝藻水华暴发频繁,水生态系统结构与功能下降。近20年来滇池水污染治理与生态修复得到国家和地方政府的高度重视,滇池水质明显好转,水生态系统逐步恢复”。今年2月,被喻为“环保花”“富贵菜”“清流精灵”的海菜花在滇池悄然绽放,海菜花对水质的要求极高,俨然是植物界的“洁癖患者”,海菜花重现滇池,也正说明滇池的水质达到了它严苛的要求。

近年来,关于“珍稀鸟类再现滇池”的报道屡见不鲜,但《滇池——湖泊学研究》“鸟类资源现状”章节中对12种珍稀鸟类的介绍较全面、生动,“松雀鹰是一种小型猛禽,体长28~38cm。雄鸟上体黑灰色,喉白色,喉中央有一条宽阔而粗的黑色中央纹,其余下体白色或灰白色...常单独或成对在林缘或丛林边等较为空旷处活动和觅食。性机警,常站在林缘高大的枯树顶枝上,等待和偷袭过往小鸟,并不时发出尖利的叫声,飞行迅速,亦善于滑行。以各种小鸟为食,也吃蜥蜴、蝗虫、蚱蜢、甲虫等昆虫和小型鼠类,有时甚至捕杀鹌鹑和鸠鸽类中小型鸟类。”松雀鹰的形态特征、色彩及个性在作者笔下活灵活现,结合高清摄影图片的展示,读者一目了然。

滇池水生物与鸟类资源逐渐增多,是滇池治理见成效最好的证据。但治理过程比我们想象的还要艰难和漫长,据《滇池——湖泊学研究》最后一章介绍:“20世纪90年代后,滇池流域经济社会进入高速发展阶段,人们的生产生活对滇池的影响越来越大,滇池流域的水环境逐渐恶化,水环境保护提上议事日程。”1989年4月21日,“昆明市滇池保护委员会”组建;2008年,滇池流域全面实行河(段)长负责制;2013年,滇池治理三年行动领导小组成立;2017年,昆明市委、市政府出台了系列深化河长制工作的意见。“随着滇池流域污染防治由‘萌芽觉醒阶段’发展到‘探索发展阶段’,再到‘全面攻坚阶段’,滇池污染治理的思路不断发生转变”。从这些时间节点上可以看出,在治理滇池的路上,昆明市委、市政府一直在行动,持续的发力,今天滇池才会蜕变成如今的模样,碧波荡漾,百鸟云聚,沿岸花木繁茂。

姚云霞/摄

《滇池——湖泊学研究》出版的意义?

我国湖泊面临水体污染、面积萎缩、生态环境恶化等一系列问题。近年来,相关湖泊研究类书籍相继出版,这些书籍让人们认识到湖泊对于人类的意义是什么,同时,也让人们了解到生态环境保护的重要性。中国科学院介绍称,《滇池——湖泊学研究》的出版,不仅为滇池资源合理利用与保护、维护区域生态安全、促进区域经济社会可持续发展提供重要科学依据和技术支撑,同时,还可促进我国其他类似湖泊的环境治理与综合管理,并为我国湖泊科学发展做出应有的贡献。

姚云霞/摄

文章最后,用《滇池——湖泊学研究》两位作者潘继征、薛滨的三段文字作为结尾,从字里行间,我们看到作者对滇池饱含的爱和期待:

“五百里滇池,奔来眼底”,空阔无边的滇池埋藏了数千年往事,见证了从汉习楼船、唐标铁柱,到宋挥玉斧,元跨革囊的英雄血泪。曾经的昆明,不仅坐拥五百里滇池,还因其纵横发达的水系贯穿全城,成为有名的高原水城,养育了一代又一代的昆明人民。

当第一批红嘴鸥从寒冷的西伯利亚中北部起飞,从贝加尔湖穿越俄罗斯和大半个中国抵达昆明,只为寻找到充沛的食物和温煦的阳光;当无数游客跨越空间阻隔来到昆明,只为寻求到“落霞与孤鹜齐飞”的宁静致远。

从围海造田,到环保优先,经过30年的不懈努力,滇池治理成效逐步显现,流域生态环境明显改善。“鱼穿杨柳叶,灯隐荻花根”的美景重现,芦苇、睡莲、菖蒲等水生植物交相辉映,白鹭、野鸭等水鸟不时掠过湖面,一片生机盎然之色。

内容简介

滇池作为云贵高原上面积最大的高原湖泊,具有独特的地理位置及气候条件,同时作为昆明市最重要的水体,承担了农业灌溉、工业用水、市政生活供水等重要任务。20世纪70年代以来,滇池水质不断恶化,已经由曾经的水体清澈见底、湖底水草丰富,发展为典型的重度富营养湖泊,因此有必要对滇池的整体概况进行了解和分析。本书共9章,以滇池为中心,从湖泊学的角度对滇池的自然地理特征和社会经济进行概述,梳理湖区地质地貌特征及历史演变,围绕滇池的水文与水资源、水化学、沉积物及生物资源特征,对滇池生态系统演变及健康评估进行阐述,对滇池水体富营养化问题及治理进行分析,最后对湖泊-流域综合管理进行介绍。(昆明信息港 记者姚云霞)