弥里有乐B栋

弥里有乐的客人

昆明市弥里有乐 传统公园的“复兴计划”

午间的弥勒寺公园,阳光穿过树林洒在健康步道上,三五成行的青年人在眼镜博物馆参观,几个好友在枫叙咖啡馆闲聊,欢喜茶馆有人就着一壶茶展开喜欢的书籍。小朋友们穿着轮滑鞋、骑着平衡车在公园内尽情玩耍,玩累了可以到掐丝珐琅传习馆坐下来完成一幅画作,或在手工作坊缝制一个香包。

2022年,弥勒寺公园利用地处昆明市中心及历史文化的优势,在由市场主体租赁运营后,萌生了一颗名为“弥里有乐”的新芽,陆续引入各类小而美的新型业态,打造集商业、文化、艺术于一体的综合社区空间。这个传统公园完成了一次“全邻健康”的城市微更新探索。

弥里有乐创始人佟佳介绍:“我们处在弥勒寺公园里,地方不大,但想在小型的空间里给大家带来更大的欢乐,所以将项目命名为‘弥里有乐’。”

重新装修时,弥里有乐选择“做减法”。建筑设计师张子炀搭建木平台、打通墙体形成更多公共场所,添加建筑的空间感;把走廊的墙面覆盖上粗粒肌理的涂料,又根据空间节奏安装了一些壁灯,增强建筑适配的氛围感。二楼在重新安装吊顶时,房子原本的木质结构露了出来,这种原始建筑结构被保留,并把隔墙打开,改造成可以容纳100人左右的空间。“这里可以举办电影展览、小型音乐会、脱口秀,表演戏剧,开会议等。”小剧场成为整个园区的心脏和核心。

“希望年轻人能走进老年人的队伍里,锻炼身体;老年人也能走进咖啡馆,不同年龄段的人通过文化、艺术的交流,擦出新火花。”佟佳说。

2022年10月,“弥里有乐”第一家入驻的商户咖啡馆“枫叙”开业,主打在“红枫小院中听叙人生”,这个开店理念在各个社交媒体平台获得了不少热度,吸引了很多客人,也为弥里有乐带来了最初的流量。

依托西山区区级、街道、社区三级公共文化服务网络建设,弥里有乐打造了“文创+老字号”“文创+非遗体验”“文创+新媒体”等综合领域的文创空间,引入和培育了文化创意产业。如今,入驻商户和工作室已有40余家。

在弥里有乐,商户之间喜欢以“邻居”互称,不同的店铺蕴含着主人对生活的不同态度。

“欢喜茶馆”的主理人联合昆明的独立书店“大观书屋”,把藤椅和古籍搬进了弥勒寺里,将喝茶看书与沐浴阳光融为一体。以拼布为主的“宜琛max手工工作室”在图案设计上天马行空,色彩搭配丰富多彩,通过现代美学概念展示传统纺织工艺。

此外,“几样建筑工作室”“绝对昆明”“十二橡树”等各种工作室也长期入驻,园区也在积极开展校企合作项目,给青年创业者提供平台。每到假期,弥里有乐就变身成为游学之地,亲子市集上,孩子们在家长的帮助下手绘团扇、DIY风筝、售卖水果冻。弥里有乐也会开办各类市集活动,端午节的“东方美学周”上,游客们制香囊、捏陶泥;“520网络情人节”时,小剧场里不同年龄段的女生穿上婚纱诉说自己对爱情的理解。

近年来,昆明市盘活各类公共文旅资源,将设计者、建设者、运营者、使用者连接起来,打造了一批集跨界融合、资源共享、模式创新于一体的新型城市空间。随着弥勒寺公园的“蜕变”,昆明许多与其类似的传统公园也正在等待焕发新生机,让这座城市更具有活力和温度。正如佟佳所说:“我们希望打造一个完整的、可复制的生态系统,这才是我们可持续发展的愿景。”(记者吴沛钊 文/图)

蒙自市西南联大先锋书店 城市书房拓展阅读空间

西南联大先锋书店

共享公共阅读空间。通讯员薛莹莹/摄

读书分享会

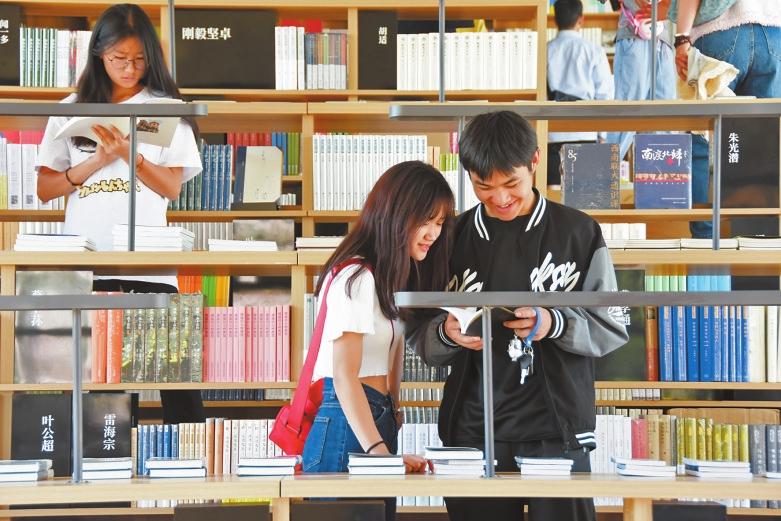

市民阅读。通讯员薛莹莹/摄

2023年5月,一场名为摩登蒙自·西南联大文艺生活集市的活动引爆了蒙自,身着“五四”装的民国学生手捧咖啡“穿越”而来,再现西南联大师生在蒙自学习、生活时的场景,唤醒了西南联大在蒙自沉睡的记忆。

这场活动让刚建成开业不久的西南联大先锋书店被更多人所熟知。“落地蒙自市后,书店就确定了新型公共阅读空间的功能定位,希望能在拓展阅读空间、提供阅读服务的同时,开展各类文化活动,为读者提供多元而富有内涵的精神文化服务,举办文艺生活集市就是其中的尝试之一。”西南联大先锋书店店长刘雅婷说。

2023年3月,蒙自市与先锋书店成功牵手,仅用180余天就建设完成,成为有关西南联大内容藏书最多的一家先锋书店。登上书店旁的钟楼,西南联大蒙自分校纪念馆、蒙自海关税务司署、法国领事府等西南联大蒙自分校现存旧址尽收眼底,远处耸立的高楼则展现了新时代蒙自发展的昂扬风貌。

在这里,弥漫的书香与波光粼粼的南湖相得益彰,回环四合、筋骨刚劲的建筑风格则是对西南联大“刚毅坚卓”校训的呼应,从视觉设计上就能看出这一新型公共阅读空间的与众不同。

“设计中,建筑师张轲充分考虑蒙自独特的历史文脉和南湖的地理位置,在对原有的建筑进行部分保留和重塑的同时,在原建筑旧址上建造新的主体建筑,既保留了蒙自的城市记忆,又新增了具有辨识度的设计,实现了建筑与城市历史文脉的对话。”刘雅婷介绍。

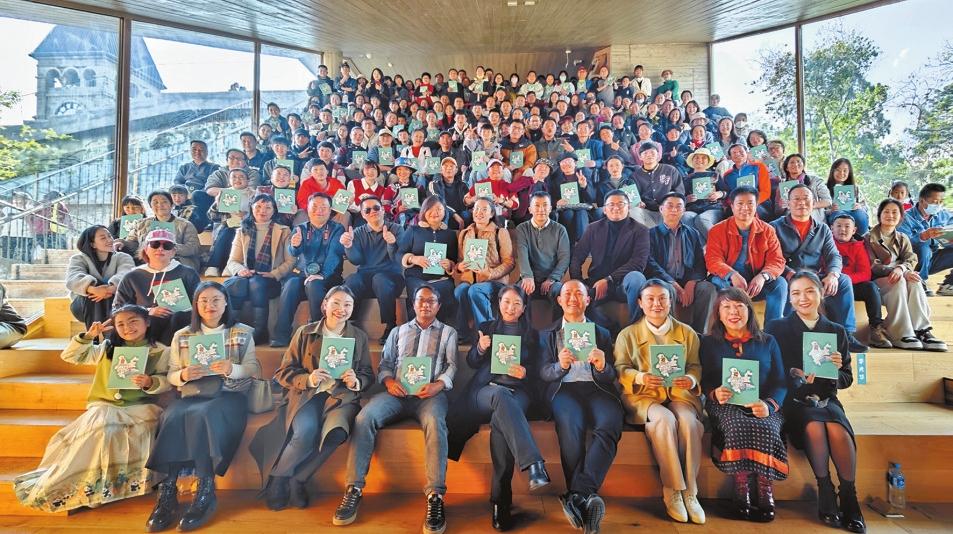

为实现新型公共阅读空间的可持续发展,开业一年来,西南联大先锋书店采取“书店+咖啡”的经营模式,开发200余种文创产品,并利用自身优势,自主策划了20余场诗歌分享、主题沙龙、文化集市、作品展览等活动,拉近了书店与社区居民之间的关系,实现与读者、游客的互动,以优质的公共文化服务满足了人民对美好生活的新期待。

如今,每逢周末或者是傍晚,“去先锋书店看书”成了不少市民的选择,人文图书走廊、临湖休闲区、儿童绘本区等高颜值、多元化的内部阅读环境为市民打造了沉浸式的文化体验空间。开业以来,西南联大先锋书店图书销量达1.6万余册,销售码洋近百万元,图书销售额高于咖啡和文创产品,展现了蒙自良好的文化消费潜力。

“不仅是‘市民书房’的作用得到了充分发挥,西南联大先锋书店作为蒙自全新的‘城市客厅’,对本土的历史和文化也进行了创新性表达。”蒙自市文旅局智慧和旅游科科长胡春芬表示,书店自开业以来,日均游客量达6000至7000人次,成为蒙自最火的“网红打卡地”之一,良好的文化体验让西南联大这一蒙自的精神文脉不断被看到、被了解、被传播。(记者黄翘楚)

鹤庆县银河文化空间 乐享乡村文化生活

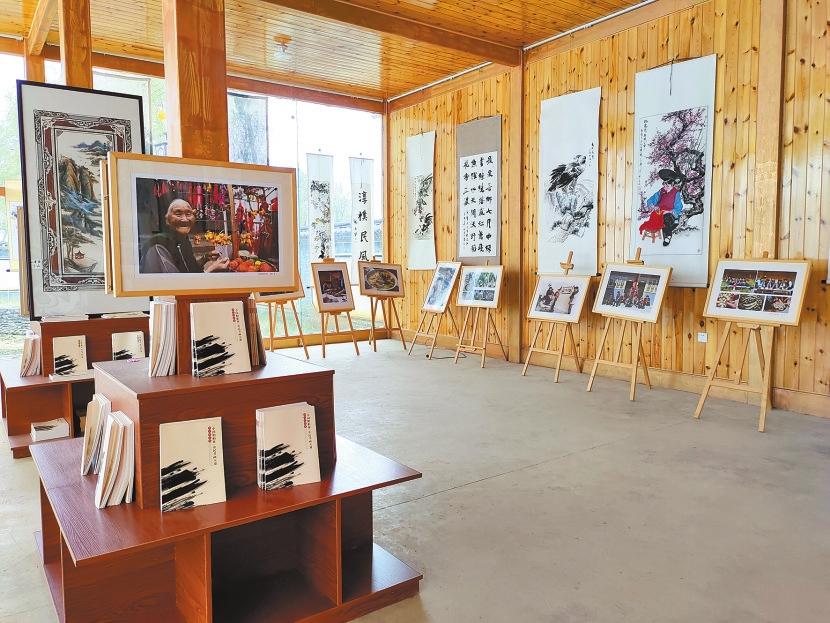

书画展

非遗展示

“天上有一条银河,地上也有一条银河,天上的银河抬头可见,地上的银河就在这里。”青山绿水间,道路蜿蜒,一座新颖别致、传统又时尚的银河文化空间坐落在田野中,成为了大理白族自治州鹤庆县金墩乡银河村新的文化地标。村民们在这里或捧书阅读,或提笔练字,乐享美好文化生活。

银河村是茶马古道上的一颗明珠,是鹤庆商帮的发祥地。下辖的金翅鹤村2014年被国家民委命名为第一批“中国少数民族特色村寨”,同年入选住建部命名的第四批“中国传统村落”。“银河文化空间是一个典型的白族民居,保留着‘三坊一照壁、走马转角楼’的传统建筑样式。”银河村党总支书记张钟林说。

走进银河文化空间,青瓦白墙的建筑外观、大气典雅的白族照壁、精巧别致的雕花门窗……光是建筑本身,就足够抓人眼球。此外,融合传统文化与现代审美的内部设计与功能改造,既实现了空间的合理分割,又营造出明亮温馨的氛围。在阅览室,传统建筑的雅致与书籍的文艺气息交织,原木色书架上摆放的近5100册图书,给读者带来了更多的体验与选择。

“我们还专门开辟了一个空间,用于展示白族特色刺绣、瓦猫泥塑、特色农产品等,让这里有‘文’更有‘味’”。张钟林介绍,通过对银河村的闲置资源进行“梦想改造”,如今占地5100多平方米的银河文化空间,包含有图书馆、乡村振兴馆、传统文化技艺及传统工艺品展示展销、书画摄影展示等多个功能区域,可以提供图书阅读、互动交流、非遗工艺品及农特产品展示、研学实训等多元服务。

住在附近的71岁村民赵树林几乎每天都会来文化空间坐一坐,看看书。他高兴地说:“以前村里的活动中心空间不够宽敞,设施也不全,农家书屋的书籍种类也比较少,现在这些都不成问题了。大家没事还能来看看艺术展,村里文化氛围更浓了,村民精神面貌也更好了。”

有颜值有内涵,村民赵树林的感受,正是乡村公共文化空间的魅力所在。通过展示当地乡贤名人故事、摆放非遗手工作品,举行读书分享会、书法比赛、农民书画展等,银河文化空间不断将公共文化服务植入乡村日常,丰富村民们精神文化生活的同时,也进一步培育文明乡风、良好家风和淳朴民风。

“未来,我们将招引专业的第三方入驻,让公共文化空间进一步美起来,文化服务多起来。”张钟林表示,银河村将依托银河文化空间,持续挖掘乡村文化资源,培育更多乡村文化人才,推进文化、旅游和农业产业融合发展,为乡村振兴持续赋能。(记者李丽)

会泽县贵州会馆 活化利用散发新韵味

会泽贵州会馆。本版图片除署名外均为供图

国家历史文化名城会泽县,昔日繁华一时,南来北往的商贾云集,先后建起了江西、云南、湖广、江南、贵州等“八大会馆”及各种古建筑。因此,会泽也被誉为中国“会馆之都”,一个小县城拥有省级会馆11处,府、厅、州级会馆7处,县级会馆2处。如今,会泽县城里“八大会馆”保存了下来,形成了包括汉文化、赣文化、闽文化、川文化在内的“十里不同俗,一巷不同音”的文化特色。

随着时间的流逝,部分会馆与现代生活渐行渐远,过往热闹的戏台子、庭院都变得冷清起来。

为传承保护好历史文化,让文物活起来,会泽县依托会馆资源优势,以有效保护会馆为核心,以打造会馆文化为亮点,对“八大会馆”修复并活化利用,同时开展城隍庙、武庙、西土主寺等古城区文物保护单位的周边环境整治及活化利用,努力提升会泽古城历史文化品位,延续历史文化文脉。

贵州会馆成为会泽活化利用的首个会馆。道成集团铜都文化旅游公司对贵州会馆的历史建筑、墙体、柱子等进行修复和保护,恢复其原貌,并设立文化交流馆,通过实物、图片、文献等形式,弘扬中华传统文化。在保护和修复会馆建筑的基础上,还充分利用好会馆的舞台,引入茶道、文艺演出、琴艺表演等相关业态,开展歌舞剧演出、非遗展演、书画摄影、文艺表演等丰富多彩的文化活动,将会馆打造成集文化推广、宣传介绍、多样展示、休闲学习、产品展销于一体的具有会泽特色的“传统文化馆”,真正盘活历史文化资源,让特色会馆“亮”起来。2023年,贵州会馆内公共文化空间被重新赋能定位,赋予新功能的会馆重新活泛起来,成为会泽古城里新的文化空间。

贵州会馆作为会泽“八大会馆”建筑群之一,又名楚黔会馆、忠烈宫,俗称黑神庙,位于会泽县金钟镇钟屏街东段北侧霁云街1号。会馆由贵州、湖北两省合建。清雍正年间筹建,因土地纠纷停建,一直到嘉庆十七年(1812年)才建成。

日前,记者走进这座具有深厚历史文化底蕴的建筑,古建筑门楼后的戏台上,电子屏幕传唱着经典戏曲。台下,古朴宁静的院落中摆满了木凳,会馆前殿两侧的楼上楼下,分别是琴房、茶道、香坊、工艺品展示等。坐在藏式雅间,喝着酥油茶,听着悠扬的古琴弹奏,让人身心愉悦,远离烦恼;香坊内,迷迭香、薰衣草、丁香等各种香料陈列,游客可以在这里体验闻香、识香,开启亲手制香之旅;在工艺品等区域,还能在充满历史气息的场所,领略串珠、投壶等乐趣。

现在的贵州会馆已成为古今元素融合的文化之地,开馆以来深受市民及游客喜爱,大量文化爱好者慕名而来。

近年来,会泽县加快对会泽古城的保护与开发,加强文化遗产保护传承,将铜商文化、会馆文化、红色文化等融入城市建设、景区景点开发、产品培育等旅游全过程,丰富文化内涵,增强旅游活力。(记者王怡文 文/图)