丽江古城保护往事

周 津(古城区)

(续上期)

三

抚今追昔,我深感保护丽江古城的艰难。因为,成为国家级历史文化名城后,意识到丽江古城各方面价值的人越来越多,凡涉及古城的事都备受各界关注,这对决策者来说是较大考验。

回忆几件事与大家分享。

(一)关于东大街的建设

东大街在20世纪60年代还是中河与西河之间的菜地。住在新城和新华街北段的人要到地区电影院(原杨家大院)看电影都必须过双石桥(现在的大水车处);住在新城的人要到四方街只能走新华街或过双石桥经地区电影院到大石桥。当然,翻过狮子山或绕道白龙潭也可去四方街,但很少有人愿意这么走。

当时,四方街是丽江城区唯一的集贸中心,居民和单位食堂要买菜都只能到四方街(有国营蔬菜公司的年代除外),加之在新城上班而家住古城的人较多,所以,双石桥至四方街的这片由河道、河岸、菜地、柳树组成的土地就成了黄金地段。1977年,政府对这段土地进行开发,把中河用钢筋混凝土盖起来修成街道,两边划地给各单位,逐渐形成了东大街。而当年还没有保护古城的意识,新建建筑物的高度、体量、式样都没有明确限制,因此,好多单位的建筑物与古城风貌极不协调,多次受到专家的指责。

这条街从开始建设就成了是非之地。街谈巷议称,政府要将东大街一直修下去,穿过古城后与长水路连接。这种传闻我也听到过,却始终没有找到依据。后来,从一位建设系统退休人员口中得知,政府在1956年曾有此设想,并且绘制过一张草图,但没有形成正式文件,因为,那时候的财力根本无法实现这一设想。

我在1982年毕业回丽江工作时,东大街已初步形成一条商业街。1984年当县长后,我才明白为何要修这条街,以及为何修到大研中医院门口就不再向前延伸,且路面也未完全形成。第一,根本不是要从北往南打通古城建一条大路;第二,没有修宽马路通往四方街的设想。因为,凭那些年的财力,以及生产、办公、居住用房万分紧张、拥挤的状况下,拆房子建新街是不可能的事。那为何要修这条街呢?因为,这个地方既是公路由新城拐弯向东去的地方,又是新城与古城的人行必经之地,更是做生意的黄金地段,几家银行都设在那里,改变这里的拥挤状况已十分必要。地、县领导到现场查看后发现,它的西面过双石桥就是狮子山北端,北面的工商银行背后单位林立,东面的建设银行背后是双善村,东南面的大研建筑工程队背后是古城民居,只有西南面玉龙桥下东、中、西3河分水后形成的公共空间可供扩展。这片土地不存在征用问题,只需一纸红头文件便可合法使用。花钱不多就可建出一条新街来,何乐不为?为何后来成为断头街呢?原因很简单:无钱。

凡事都有利弊。这条街的修建极大地缓解了玉龙桥东面的拥堵局面,成为四方街外的又一条繁华街道,方便了人们进出古城。其弊端是,三河分流、河岸古柳、河道湾湾、水草飘逸、水声哗哗的田园风光消失了。从此,古城北入口出现了一条与古城风貌极不协调的大街及现代建筑,进而,这条街成了丽江古城商业味最浓的地方。

木已成舟,县政府只能逐步按规划改造了。

(二)云南省原省长和志强关注保护丽江古城

1986年,我任丽江地区城乡建设环境保护局副局长,分管城乡规划建设。我对各县的城建情况都比较清楚,而丽江县的城建情况就在眼前,关注得自然多一些,尤其关注涉及大研古城保护的事。所以,有关专家、学者来丽考察后提出的意见、建议我都作了记录、整理。

古城内与原貌不协调的建筑物是多年形成的,修建东大街也没有规划、没有保护古城的意识。凭丽江地、县在20世纪80年代的财力,要拆除这些不协调建筑物是不可能的。我在当年也认为,保护古城将是一个漫长的过程,只要引起各级党政领导的重视就行了。没想到,有关专家考察古城后,看见东大街已抵近四方街,又听说了要打通四方街修路的传闻,心急如焚,于是,很快给云南省原省长和志强写信,呼吁立即制止丽江地、县领导的“蛮干行为”。和志强同志收到专家的信件后,立即批示丽江地委、行署,以及丽江县委、政府“务必做到保留丽江古城”。行署专员立即要求丽江县委、政府按省长的批示“会同有关部门认真论证,然后再作布局”。

以下是我当年整理的专家意见、建议。

专家呼吁保护好丽江古城

近几年来,国内外专家先后多次来到丽江,对丽江古城进行了不同程度的考察。一致公认,丽江古城独具特色,有很高的建筑艺术和旅游价值。像这样较完整地保存下来的古城在国内已不多见,要提高人们对其价值的认识,尽力保护好。在无总体规划、详细规划前,切忌盲目改造,以避免不可弥补的损失。最近,中国建筑技术发展中心、中国建筑展览馆技术人员和领导,以及云南工学院建筑系教授朱良文、美国梅隆大学建筑系主任及师生22人专程到古城考察研究。清华大学吴良镛、周维权两位教授应大理州之请,参加大理风景区评价工作,挤出时间到丽江古城争分夺秒、风雨无阻地考察了两天,对丽江古城十分赞赏。现将所谈要点综述如下,再次报请地、县领导和有关部门参阅。

1.对古城的评价

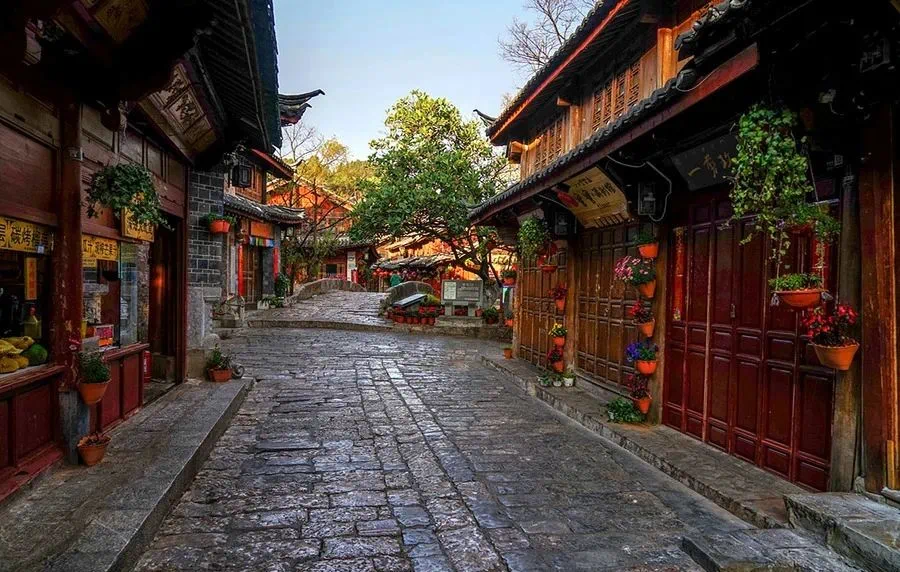

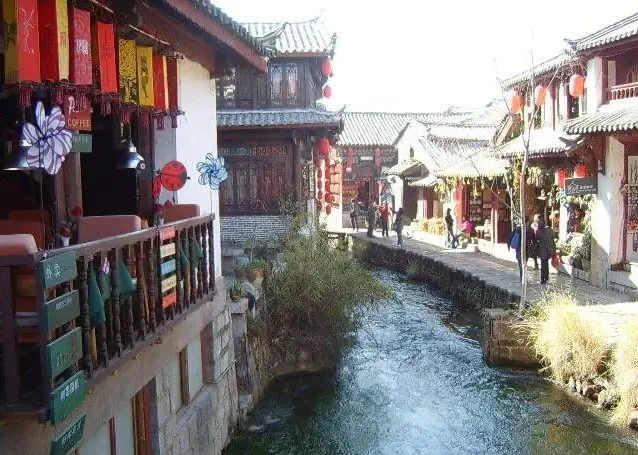

吴、周两位教授认为,丽江古城确实很美,名不虚传,全国像丽江古城这样大片保存下来的古城已经为数不多。它不仅是研究我国城市发展史的重要遗产,而且还是研究古建筑不可多得的地方。丽江古城有许多独特之处,譬如,古城依据地势、风向、水系等自然条件而修建,整座古城依山就水;玉泉水分3河绕街过巷、穿墙过院、贯通全城;古城路面用五彩石铺就,以四方街为中心向四面放射;建筑格局不求千篇一律,根据地形地貌弯曲多变,别具一格,在其他城市难以见到;房屋亦根据地势、道路,高低错落,鳞次栉比,五步一景,十步一景,蔚为奇观;房屋的建筑艺术十分奇特,除了四合五天井,三坊一照壁,以及仿效紫禁城的木家宫殿等外,有些道路拐角和临街的建筑处理得十分巧妙,有较高的研究仿造价值。丽江古城能形成这样完美的整体,是纳西族先民的一大杰作,应该加以严格保护。

2.目前存在的一些问题

新城和旧城分开,使古城得以保留下来,无论是有意识的或是无意识的,都值得庆幸、骄傲。目前在保护古城中已面临一些值得注意的问题:有些人对古城的保护价值还认识不清,只看到房屋陈旧破烂、道路狭窄、交通不便等不理想的一面,而没有深刻认识到丽江古城的历史文化价值、传统艺术价值。甚至对古城具有较高的旅游价值更是认识模糊。主张彻底改造的想法很欠妥。

古城里的确存在一些较难解决的问题,比如,消防、货物运输、垃圾、粪便、污水排放等,但解决办法很多,不能只往一头想。

在古城内已经出现了现代建筑,特别是新华新街,使古城甚为失色。

在官门口,出现了与古城很不协调的新筑,甚为失望,观之极不舒服。

对古城的保护和改造还没有一个科学的、严肃的方案,任凭古城内单位随意改造、居民自由建盖。古城若失去特色,那我们将愧对祖先的业绩,受到后代的诅咒。

3.对丽江县城建设的看法

丽江县城总体安排是正确的,但目前的新城区建设比较凌乱、不规则,要在实施总体规划时予以弥补。如规划不周,可进行必要的调整,新城区建好了就可以起到缓解古城压力的作用。对古城则要下决心严加保护。

吴教授列举了许多国内外古城建设的经验教训说明这个问题。他认为,严格保护丽江古城的信心不能动摇。至于如何保护,应对1.4平方公里范围都进行保护。制订方案时,要按其历史、文化、艺术的价值划分等级,属一级保护的就丝毫不改动,坏了的要原样修复;其他等级的分别作出具体规定。保护古城的具体方案最好请有关专家、学者共同商讨,尤其应请原重庆建筑学院的专家参加,慎重制订方以后立法执行。

他们对改造古城提了几点具体意见:要严格禁止平顶建筑再出现于古城。平顶的、高层的、大体量的建筑应在新城区发展;改造古城中要注意总体上保持古城的独特风貌,建筑物的高度、体量、色彩、形式等要与古城和谐一致。建议将城内的红砖处理为瓦灰色(官门口市场的建筑物体量过大过高,红砖颜色与古城不协调);要尽量宣传和鼓励采用传统的建筑材料和建筑形式。同时,应允许古城民居外观传统化、内部现代化。设计单位要研究民族的、传统的古建筑,吸取传统建筑的设计精华,积极适应古城改造的要求。

四方街是丽江古城的腹地,是保护价值最高的地方。为解决古城交通问题而打通四方街,这样做势必触及古城的心脏。吴教授感慨:“打通四方街就等于失去了四方街,没有四方街就等于没有了丽江古城,历史文化名城就将失色,旅游价值将大为下降。四方街是整个古城放射状道路的汇聚广场,在古老而稠密的建筑群中有这样一块不大不小、不方不正的广场,每天都有穿着民族服装的各族群众在那里赶集,熙熙攘攘,很少有现代化的气氛在其间,自然形成了古雅、民族气息很浓的寸金之地。一旦打通四方街,四方街就不复存在,其他特色也就自然消失,古城的保护价值将大为降低,故,打通四方街要慎之又慎。”

关于交通不便和古城道路改造,他们认为,不宜采取拓宽的办法。因为,过去的道路宽度和房屋的高度是协调的,如果道路拓宽了,与矮房屋就失去了协调的比例,也破坏了古城的特色。保持古城的各种特色与现代生产生活节奏之间无疑会存在许多矛盾,要解决这些矛盾就有很多问题值得研究,需要做多个方案的比较后再决策。眼下,丽江古城保护得较完好,所以,改造古城的交通问题不宜采取直通、拓宽的方式;路面仍选用本地天然五彩石,逐步解决好路面不平和下雨泥泞的问题;在古城外围修几个停车场,除特殊许可的车辆外禁止进入;古城内的垃圾、货物运输,要限制在适当的时间内,用体量较小的运输工具运送,使古城经常保持安宁的环境。

古城内的消防问题,如果使消防车畅通直入老城区,势必拓宽现有路面,这与保护古城风貌极为矛盾,但又不能回避这个现实问题。建议:是否可以充分利用穿流全城的玉泉水(据考察,过去古城的消防就是靠弯曲全城的3条河解决的)和将要改设的自来水网。一是筑坝修塘蓄水,二是设置消火栓、配置抽水机等办法解决。

听说古城里居住着3万多人口,约占全城人口的四分之三,疏散人口、减少拥挤现象已经势在必行。建议结合新城区的开发,严格控制古城内挤占空地、见缝插针建房。望能引起高度注意。

总之,他们认为,丽江较为偏僻,经济发展缓慢,建设速度受到制约,这是不理想的一面,但也因为如此,带来了有利的一面:丽江应该如何建设、怎样发展,有许多国内外正反两面的、可以借鉴的经验教训,也就不至于重蹈覆辙走弯路。丽江不仅保存了如古城、古建筑、古壁画、纳西古乐、东巴文、东巴舞等为特征的历史、文化、艺术的珍贵财富,还有以玉龙雪山为中心的各具特色的风景点陪衬,经过努力,形成国家级风景区和历史文化名城是可能的。如果将它保护好并进行合理的开发,无论对文化性的游客和趣味性的游客都将产生强大的吸引力。

吴教授最后说,外地人不大知道丽江的旅游价值,今后要注意宣传工作。他说,他本人早在1944年就知道丽江有许多值得考察的地方,多次准备前来,但一直未能偿愿,直到43年后的也就是64岁时得到这个机会,感到十分庆幸。他希望丽江的同志加紧做好宣传和保护工作。

丽江行署城乡建设环境保护局

1986年7月30日整理

不知各位看后有何感受?我觉得,专家的观察如此细微,指点如此周到,犹如老者建设家园时指教后辈一般,让人肃然起敬。更值得敬佩的是,云南工学院建工系教授朱良文向和志强同志紧急呼吁保护丽江古城,和志强同志指示地方保护好古城,这无疑给地方领导敲响了不能破坏古城的警钟,也提高了丽江居民保护古城的意识。

(三)大研中医院到四方街的通道建设

东大街是条断头路,要到四方街需转向西面新华街才能到达。其实,在东大街的尽头与四方街之间有条死胡同一一卖鸡巷,只需搬迁几户人家便可通往四方街。那当初为何不直接搬迁民居打通卖鸡巷呢?原因很简单,也是财力不济。有个实例可以证明这一点。1985年1月7日,丽江县城建局向丽江县政府提交《关于要求续建玉龙桥通往四方街道路投资的报告》,其中写道:“1979年,经丽江地、县,以及大研镇研究决定修建玉龙桥通往四方街的道路,现已进行了部分居民搬迁,修筑了近200多米水泥路面,但因资金缺乏,至今没有进展。经我局研究,尚未完成的400米路及20多户居民的搬迁工作计划1985年完成,需资金30万元,特申请给予投资。”当年我任县长,30万元是巨大数额,再者,当时正是东界河第一批自建房新区开发之年,哪有财力顾得上历史遗留之事,所以,我对这个报告不予回复。由此可见,打通四方街谈何容易,从1979年就想办的事到1985年都没法实现。到1986年,这项工程暂停。

1989年3月,福慧路延伸到西安街的道路完成后,东大街通往四方街的卖鸡巷改造工程才再次提上日程,时间跨度已有10年。有人会问,专家都说“打通四方街要慎之又慎”,地方政府为何非要打通它呢?因为,四方街是集贸中心,新城进入四方街没有直接到达的入口,进出十分不方便。再从四方街通向古城外的通道来看,只有正北面的卖鸡巷是个死胡同,若搬掉几户居民就可与东大街连通。所以,多年来,地、县、镇都有打通四方街的意见,只不过是怎样打通的问题。

其实,如何打通四方街的问题,可以在1983年重庆建工学院黄光宇教授带队编制的《丽江县城总体规划说明书》中可以找到答案。在《说明书》的城市道路规划表中第五项就写明了玉龙桥(双石桥)一一四方街卖鸡巷为城市次干道(次干道红线宽度为9米至17米)。1989年5月,东大街大研中医院至四方街打通改造工程在断断续续搬迁14户居民后终于重新开工。施工前,丽江县政府及其相关部门做了大量的民主协商工作,征求各方人士意见,制订出一个比较完美的实施方案。在省设计院协助下,由本地土木工程专家精心设计,政府指定由丽江县城市建设综合开发公司具体实施。工程于1989年5月动工,1993年3月竣工,历时近4年,若从1979年决定打通算起,历时14年。为何成为“马拉松工程”呢?一为财力不足;二为敏感地段,争议大;三为搬迁受阻。尤其是第三因素,严重拖了后腿。

虽然这个工程一波三折,但最终效果令人满意,最起码没有引来专家和民众的非议。在我看来,这个工程有很多地方是值得赞赏的。第一,它完全符合县城总体规划和古城保护规划的精神,终于让卖鸡巷成为一条新城达到四方街的便捷通道;第二,其道路宽度设计很恰当,总宽7米,路面宽4米,人行道宽1.5米,比东大街窄,比古城老街宽,能与四方街在比例上匹配,没有太宽的感觉,且可让消防车直达四方街,可解决古城的消防难题。第三,其道路为S型,有意避免了东大街直插四方街与古城道路自然弯曲的不协调现象,还产生了四方街到双石桥不能一眼看穿的视觉效果,化解了专家所讲“像一把刀直插古城心脏四方街”的担忧;第四,其路面用本地条石铺就,与古城的其他路面是协调的;第五,道路两旁的建筑限高7米、两层,下层为商铺,上层为住房或仓库,屋面为传统斜坡瓦面,结构为防火性强的砖混老式房,并且,整体风貌完全能融入古城;第六,在道路中部中河向东拐弯处增设了一座拱桥,从而开辟了一条由卖鸡巷顺中河通往新义街的通道,使新华街到新义街更加便捷,使四方街到阿溢灿方向多了一条通道,一举几得;第七,道路长度虽然只有157米,但拆除搬迁老房面积达3115平方米,而新建面积只是2955平方米,新建面积小于拆迁面积,这条道路建成后很快变成繁华地段。这条路的开通是对保护古城和开发利用的一个大胆尝试,值得总结、回味。

以上3件事已成过眼云烟,但总浮现在我的脑海,让我难以忘怀。

(未完待续)

丽江古城图片来自网络。