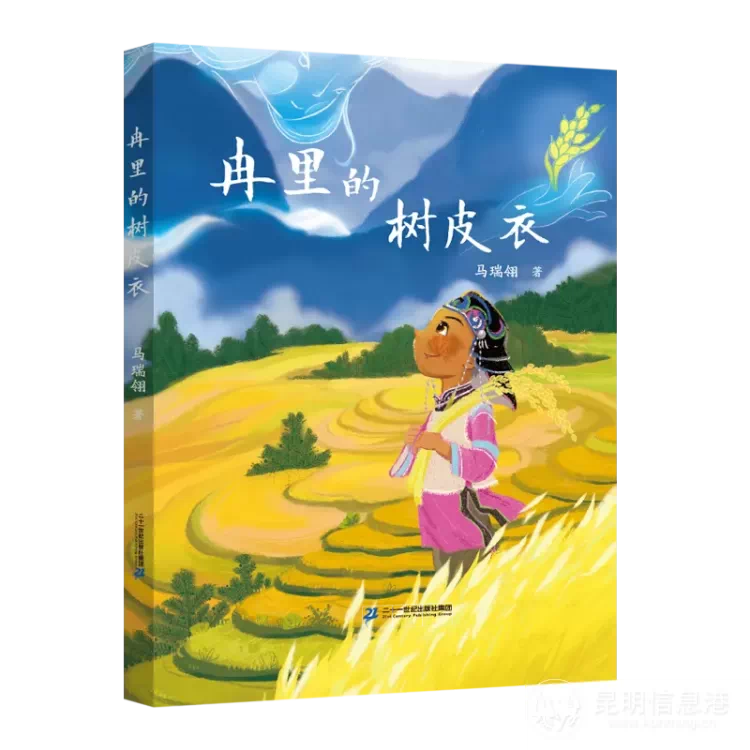

长篇儿童小说《冉里的树皮衣》,以纯真的儿童视角讲述了一个关于虔诚的故事,展现一种古老生活方式、文化、习俗所自然生发出来的奇特魔力,让人徜徉于五彩斑斓的少数民族风情中,享受一种陌生化的独特又美好的体验。

“千万道田埂使得大地像一个巨大的艺术拼盘。拼盘上所有大大小小的格子里,都嵌着明晃晃的镜片。是的,那些都是水做成的镜片。因为现在是冬天,所有的农田都盖着水被子,在安安静静地睡觉。”作家马瑞翎仿佛用无人机航拍,配上充满诗意的解说语言,先是跳到万米高空拉一个超长镜头俯拍,然后不断提高分辨率,聚焦再聚焦细部,一点点把这片美丽壮观的神秘之境袒露在读者面前,最终发现了叫冉里的哈尼族小男孩和他的家人。故事就此展开,就像一幅山水画卷,苍翠、青黛、褐黄色……纷纷流光溢彩起来,如涟漪一样荡漾开来,沁人心脾。

《冉里的树皮衣》的故事主题很鲜明,以哈尼梯田申报世界遗产名录为背景,设置了哈尼族人对联合国专家何时到来这个悬念,也让平淡的生活增添了希望而变得不再平凡,始终萦绕着一种别样的浪漫氛围。因为申报世界遗产名录,哈尼族迅速进入了日新月异的工业文明时代,成为耀眼夺目的明珠。

在《冉里的树皮衣》中,我国少数民族文化得到了极大的尊重与保护,铸牢中华民族共同体意识是润物细无声、自然而然的事情。正如书中“梯田教授”说的那样:“因为国家很愿意让那些已经消失了的好东西重新出现。要知道,一个国家的人民,除了前进之外,还需要时不时回过头来,瞧瞧祖先的历史,学习一下祖先的智慧。”知往昔,鉴未来,中华文明的长河才能源源流淌。

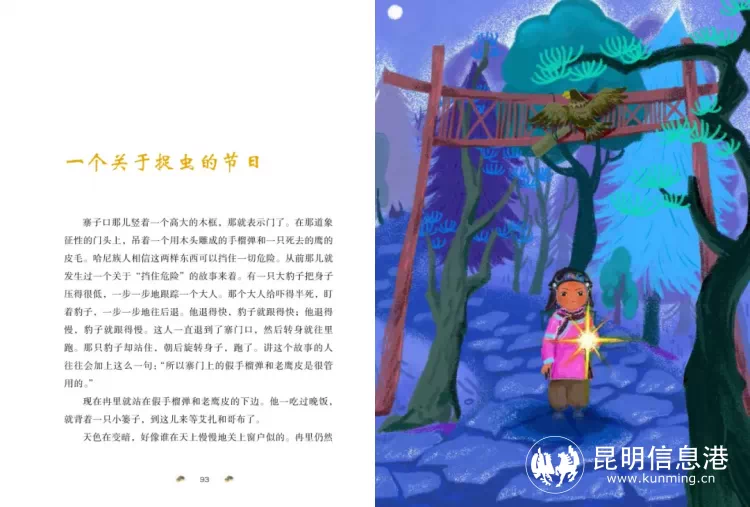

马瑞翎从孩子们的童年友谊、大人们的团结友爱的角度,自然而然地切入这个宏大主题。小说人物都以虔诚的心,以具体而微小的快乐的方式,参与着平凡的生活,审视着自己的言行。昂玛突节、苦扎扎节、火娘、田小伙、秧姑娘等浓郁的民族风情,纷至沓来;恬淡的生活气息,扑面而来;气韵悠长的真情实感,涌入胸膛。这些体现的正是他们对本民族的风土人情、民俗民风、历史文化的热爱。

如果说冉里和小伙伴夜晚去梯田捉蚂蚱已经足够离奇了,那么冉里的爸爸正儿八经地举行“吓唬虫子”的仪式就更神奇了。尽管冉里在现场看着有点将信将疑,但是不能否认冉里内心的虔诚。冉里的爸爸还有“请木头脱衣裳”“请田神回家吃饭”“把稻谷娘娘请回家”等天真烂漫的仪式,还有坚定信奉并保护挨刀树的信念,这些无不体现了一个哈尼族人发自内心、深入骨髓的虔诚。

生老病死是自然规律。孩子们的成长既是充满挑战与希望的过程,也是不断接受失去且变得坚强的过程。通过直面死亡,来学习并珍视生命,这是谁都要承担的人生义务。《冉里的树皮衣》令人动容的地方,便是特别认真地写到了死亡,写出了不可避免的伤痛与失去的肃穆,写出了向死而生的宝贵精神力量。

当冉里的爸爸丢掉“啦轰”(灵魂)而生病、撒手人寰,冉里的世界变得阴冷灰暗。亲戚朋友的关爱与帮助,能带来一定的情感的慰藉,但是无法填满冉里内心的空洞。这一切都需要他独自面对。爸爸为冉里做的树皮衣,是美好的实物,更是文明的象征;是文化传承的载体,更是父子亲情的纽带。

在冉里的爸爸心目中,“树皮衣是最老最老的老品种,比梯田还要古老”。尽管冉里的小伙伴艾扎和哥布,起初嘲笑冉里是一个“骄傲分子”,对冉里爸爸亲手制作的树皮衣并不以为然。随着故事的推进,“树皮衣”的分量越来越重,这也预示着冉里和小伙伴们的心灵成长。从伤痛中重新振作起来,冉里真正体会到生命的重量与珍贵,真正成熟成长了,提前成为一个哈几阿达(男子汉)。马瑞翎的长篇儿童小说《冉里的树皮衣》是一部带着泪痕、真诚感人的成长小说,给人继续前行的勇气与力量。

原文刊登于《出版人》2024年06期

作者:陈智富,中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中国散文学会会员,武汉文联签约评论家。

《冉里的树皮衣》

作者:马瑞翎

出版时间:2024年7月

定价:30.00元