攻坚结硕果 接续促振兴

乡村发展,是历史命题,也是时代课题。从耕者有其田开始,到包产到户、市场经济、脱贫攻坚、乡村振兴,每个关键阶段都像一个章节,汇编成云南乡村发展的宏大篇章。

新中国成立75年来,云南经济社会发展实现巨大飞跃。不论时代如何变迁,处于哪个发展阶段,云南始终抓住“以人为本”这条主线。特别是党的十八大以来,云南把扶贫脱贫作为关乎人民根本利益的大事来抓,始终坚持脱贫攻坚为了人民、脱贫攻坚依靠人民、脱贫攻坚成效由人民评判,谱写了人类反贫困历史的新篇章。

我省把脱贫攻坚作为重大政治任务、发展头等大事和第一民生工程来抓,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,取得了新时代脱贫攻坚的全面胜利,与全国同步全面建成小康社会,书写了中国减贫奇迹的云南篇章。

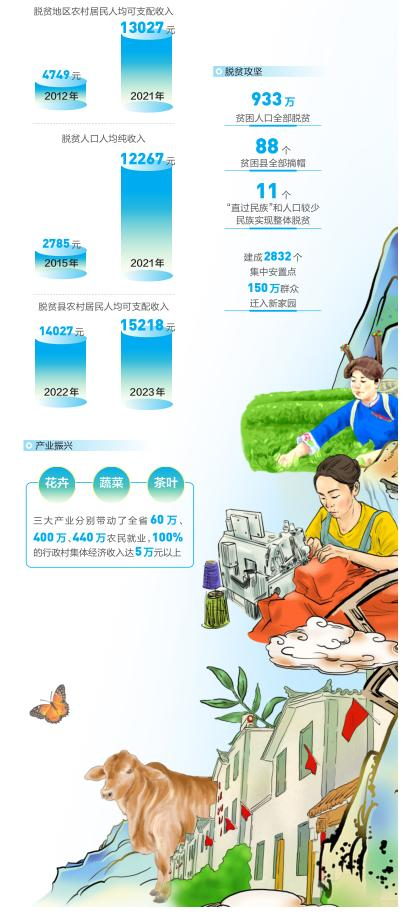

全省933万农村贫困人口全部脱贫,消除了绝对贫困。88个贫困县全部摘帽,8502个贫困村全部出列,解决了区域性整体贫困问题。11个“直过民族”和人口较少民族整体脱贫,继从原始社会到社会主义社会的“千年跨越”后,实现了从贫穷落后到全面小康的第二次“跨越”,贫困地区经济社会面貌发生巨大变化。全省8502个贫困村实现100%通硬化路、通动力电、光纤网络全覆盖。贫困群众出行难、喝水难、用电难、通讯难、上学难、就医难、住房难等问题得到普遍解决。边疆民族地区经济发展滞后、思想观念落后的状况发生了深刻改变;各族群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。2020年已脱贫群众人均纯收入达到10721元,实现了从解决温饱、到总体小康、再到全面小康的历史性跨越。

阔步走向乡村振兴,核心在于广大农民群众,他们不仅是这一战略的主体力量,更是最终受益者。

产业共享,农民挑起了“金扁担”——

省委、省政府高度重视农民收入增长和脱贫人口增收工作。为了做到“农民的资源农民赚”,云南通过实施农业产业提档升级带动、发展乡村旅游、提升劳动力技能、促进分工分业、盘活资产、加大政策性转移支付力度等“六个一批”增收措施,有效助力农民共建产业、共享成果、共同富裕。

习近平总书记强调:“要完善联农带农机制,注重把产业增值收益更多留给农民,让农民挑上‘金扁担’。”党的十八大以来,云南各地因地制宜,不断探索完善利益联结机制,让农村“沉睡”的资产活起来、分散的资金聚起来、增收的渠道多起来。随着云南联农带农机制的不断完善,孟连傣族拉祜族佤族自治县“334”牛油果利益联结机制、蒙自市“622”蓝莓产业联农带农机制等成功经验涌现。脱贫地区农民不仅解决了温饱问题,还积极参与到产业发展中来。“自己的发展自己干、自己的资源自己赚”成为现实。

产业兴旺是乡村振兴的基础保障,产业帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果的根本之策。全省农村居民人均可支配收入中,来自产业的经营净收入占48.4%,高出全国平均水平约14个百分点。高原特色农业已成为脱贫地区农民持续稳定增收的最大“源头活水”。

村庄共建,群众过上向往的生活——

随着广大脱贫群众生活日渐富足,云南瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标,组织实施乡村建设行动,加快完善养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设。

村庄怎么改、怎么建?云南始终尊重广大农民群众的意见。通过共建共治,牟定县江坡镇牌坊村从过去“垃圾靠风刮、污水靠蒸发”,蝶变为如今干净美丽宜居的新农村,“牟定经验”也被复制推广到多地。

云南通过学习运用“千万工程”经验,循序渐进推进乡村全面振兴。农村水、电、网等基础设施日益完善,上学、看病、文体等公共服务与城市间的差距逐步缩小。东西部协作、中央单位定点帮扶取得实效,如今的村民、村集体共同发力建设美丽乡村,让乡村共建氛围更浓。

凝聚各方资源,云南乡村振兴动力十足。全省脱贫地区农村居民人均可支配收入从2012年的4749元提高到2021年的13027元,脱贫人口人均纯收入从2015年的2785元提高到2021年的12267元。2023年,云南脱贫县农村居民人均可支配收入15218元,增长8.5%,增速分别比全国、全省农村居民人均可支配收入高0.8个和0.5个百分点,实现了从解决温饱、到总体小康、再到全面小康的历史性跨越。

时代印记

石旮旯长出“金疙瘩”

走进文山市新平街道红旗社区庄子田村,新改造的压花水泥路两旁,一幢幢具有彝族特色的民居修葺一新,仙人掌基地里蜿蜒盘旋的机耕路延伸向远方,进入采收期的果实个大饱满,色泽诱人。

庄子田村地处典型的喀斯特地貌区,石漠化程度达80%,生态环境脆弱,群众发展生产实现增收致富非常困难。“村里祖祖辈辈都种植仙人掌。火烧后可以入药,叶片可以食用,果实也非常好吃。过去零散种植收入微薄,只能换点零花钱。”庄子田村党支部书记、庄子田村小组长鲁春红说。

几年前,鲁春红回村担任村党支部书记、村小组长,带领全村17名党员及村民抱团发展仙人掌产业,坚持生态与经济并重的石漠化治理理念,切实把石漠化严重的地理劣势转变为特色仙人掌的产业优势,闯出了一条“搬家不如搬石头、搬石头不如栽仙人掌”的乡村振兴路。

谈起回村创业的初衷,鲁春红说:“村子要发展、村民要致富,必须发展产业,一直舍不得的还是这棵仙人掌。”

村里采取“党支部+合作社+公司+基地+农户”的产业发展模式,在成立了庄子田集体经济合作社之后,又组建了文山菁啊妞农业有限公司,全村106户群众476人100%参与入股。目前,全村种植仙人掌面积达4000多亩,2023年仅采摘外销的300余吨仙人掌果就有600万余元的收入,户均增收1.2万元,村集体增收50万元。近期,文山市引进了啤酒厂、酵素厂、化妆品厂等加工厂,对仙人掌进行精深加工,产业链得到有效延伸。

有了产业,建设绿美村庄也让村民从“将就”变得“讲究”。村民借力产业振兴带动村庄蝶变,借力村规民约树立文明新风,良好的村容村貌让村子发展起了乡村旅游。“在仙人掌地里拍照很出片,我和朋友每年都会来这里玩。”游客柳林说。

让群众都喝上放心水

鲁甸县江底镇地理位置特殊、降水较少,属于典型的干热河谷气候,山区、半山区等高海拔区域的人畜饮水及传统农业种植基本是“靠天吃饭”。

通过实施农村供水保障三年专项行动,江底镇江底社区新建输水管道17公里、入户管网75.95公里、水池15座,安装机械水表987套,可为13个村民小组2967人提供安全优质的生活用水。看着水龙头里流淌出的清水,江底社区核桃坪村民小组村民宋升芝感叹:“以前用水就是靠雨水或者到牛栏江边驮水。现在接通了自来水,不用担心用水问题了,洗菜、洗衣服都很方便。”

长期以来,由于水源林过度开发,集中供水工程供水量不足,勐腊县关累镇曼岗村委会大青树村民小组一直面临水质不佳、供水不稳定、供水量不足等问题,全村60户349人的生产生活受到直接影响。勐腊县启动农村供水保障三年专项行动,在新建管道过程中,当地水务部门合理规划布局,在各家各户安装超滤净化设备,确保每户村民都能方便地获得干净的自来水,大青树村民小组也实现了从“有水喝”到“喝好水”的转变。

迎难而上,为解决饮水安全这个最迫切的问题,云南启动实施了总投资208亿元的农村供水保障三年专项行动,着力提升257万依靠水窖供水、水窖辅助供水和因旱拉水送水人口的供水保障水平;启动实施总投资573亿元的城乡供水一体化三年行动,着力满足1784万城乡居民高品质用水需求,构建同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”城乡供水格局,逐步实现“水网电网化”运营,为全省经济社会高质量发展提供有力保障。(云南日报 记者王淑娟)

稻田里来了新“铁牛”

金秋时节,曲靖市麒麟区的田间地头处处洋溢着丰收的喜悦。走进麒麟区越州镇和平村委会舟上村民小组水稻样板基地,满眼都是金黄的稻穗在微风中轻轻摇曳。一台台现代化收割机驶过,原本挺立的稻穗瞬间被卷入收割机中,经过脱粒、筛选等一系列工序后,金黄饱满的稻谷被源源不断地装入口袋。

按照统一栽培品种、统一种植制度、统一施肥标准、统一耕种防收的“四统一”标准进行种植管理,目前基地1000亩水稻迎来大丰收。为了让成熟的稻谷应收尽收,颗粒归仓,技术人员深入田间地头,从水稻的种植技术、确定适宜收获期、收割机选择及调试、收割机操作等方面对农机手、种植户开展技术培训,手把手演示科学机收的技术要领。

“以前收稻子全靠人力,费时费力效率还低,现在几台大机器齐上阵,几个小时就能搞定一大片,真是省力又省心。”种植户李伟看着正在工作的收割机感慨地说,“人工收割水稻人均一天仅能收割0.5亩至0.7亩,而收割机每天一般能收割水稻30亩至50亩。”水稻机械化收割是用联合收割机一次性完成切割、输送、脱粒、茎秆分离、稻谷清选等工序,具有作业质量好、抢农时、降低生产成本、节省劳动用工等优势。

近年来,麒麟区大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,认真落实各项惠农政策,统筹推进高标准农田建设,大力推广农业机械化种植和农业社会化服务,强化技术指导和服务保障,不断提高粮食综合生产能力。水稻生产已实现“机械化播种育秧—机械化耕整田—机械化插秧—机械化植保—机械化收获—机械化烘干加工”全程机械化,促进农业生产规模化、标准化、集约化、产业化。(云南日报 记者张雯 通讯员李丽)

见证者说

云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司负责人徐琨斌:

东西部协作带来发展新机遇

2013年,退伍老兵徐琨斌回乡创业,成立了云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司。把火腿年产量从最初的3吨增长到近100吨,徐琨斌用了将近7年的时间。2019年,马金桥公司加工销售诺邓火腿1.86万只,产值1600万元。即便如此,和其他火腿相比,诺邓火腿的产量还是小得多。

2020年,拼多多(上海)网络科技有限公司捐资240万元,帮助徐琨斌在厂区内设立助农车间,建起一条现代化生产线,公司产能进一步扩大,促进本地特色火腿产业从传统工艺向标准化生产转型发展。邀请行业专家在改进包装、研发新品等方面提出建议,火腿有了更“洋气”的包装,厂里研发出的咸肉、香肠等衍生产品,以及午餐肉、红烧排骨等罐头制品也陆续投放市场。“如今,助农车间年产值超过6000万元,每年带动周边人口务工约4000人次,这些都是东西部协作释放出的红利。”徐琨斌说。

上半年农忙、下半年腌腿,老乡放开胆子养猪了,闲置的老房子里都挂起了火腿,村里一年到头都热热闹闹。“别说是家里闲置的烤烟房了,我们现在都新建房子腌火腿挂火腿哩。”说起现在的好日子,在厂里帮忙的村民杨会兰脸上乐开了花,她怎么也想不到自家的火腿现在变成了“金腿”。

多年来,上海与云南优势互补,东西部协作深入推进。截至目前,启动实施上海帮扶项目495个,举办就业技能培训361期、1.41万人次参与,新增稳岗就业劳动力5.24万人;统筹安排27个国家乡村振兴重点帮扶县上海市援助资金13.64亿元,县均5052万元;农产品销售额达48.2亿元;沪滇共建产业园区90个,新增落地投产企业236家、到位投资59.48亿元。(云南日报 记者王淑娟)

一步一画卷 一程一胜景

从鲜为人知的遥远边疆到亿万游客梦的远方、诗的故乡,云南各族人民世世代代守护的“绿水青山”成为游人如织的“金山银山”;

从跟团游、个人游到住下游,云南旅游从无到有,越来越多人看过云南的风景,体验过“有一种叫云南的生活”,共享我的云南、你的云南、世界的云南;

……

新中国成立75年来,云南在经济社会高质量发展的同时,旅游产业从单一到多元、从粗放到精细,发展成为支柱产业,旅游大省向旅游强省迈进。

旅游资源开发不断深入,从闻名遐迩的苍山洱海、丽江古城等传统景点的持续升级改造,到小众的、原生态的边境风光和民族村落的逐步挖掘与开发,云南旅游的版图在不断拓展。旅游配套设施和服务日益完善,积极探索旅游与其他产业的融合发展路径,催生出众多特色旅游项目,进一步推动云南经济社会的蓬勃发展。

党的十八大以来,习近平总书记两次赴云南考察调研时均点赞云南旅游,并叮嘱“守护好云南旅游这块金字招牌”。云南各族群众牢记嘱托,不断推动云南旅游产业高质量发展,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平文化思想和习近平总书记关于旅游发展的重要论述,落实全国旅游发展大会部署和省委十一届六次全会要求,扎实推动旅游高质量发展;锚定“3815”战略发展目标,坚持以文塑旅、以旅彰文,持续叫响“有一种叫云南的生活”,全力打造金字招牌世界旅游目的地。

云南是首个提出把旅游业作为支柱产业的省份,2011年,全省接待海内外游客人数达到1.67亿人次,旅游总收入超过1300亿元。党的十八大以来,云南旅游业发展进入快车道,市场规模持续扩大,旅游供给体系日臻完善,令人向往的生活近悦远来。在走过观光游、过路游的初始阶段后,挖掘出了传统且经典的“昆(明)玉(溪)红(河)”“大(理)丽(江)香(格里拉)”线路,近年来拓展培育了乡村旅游、探险旅游、养生旅游、城市旅游等新玩法,旅居云南的风口也初现端倪。旅游消费需求越来越多元,旅游市场不断创新和拓展,进一步推动了旅游产业的蓬勃发展。今年1至8月,全省接待游客达8.57亿人次,实现旅游总花费1.13万亿元,同比分别增长14%、24.10%。

今年暑假,云南接待游客2.8亿人次、同比增长31%,日均接待团队超3200个,接待省外游客占比上升至60.8%,主要旅游指标再创新高。红河哈尼梯田元阳核心区的阿者科村人来人往,天南地北的游客在稻田里割稻子、抓鸭子;孟连傣族拉祜族佤族自治县因“土特产”牛油果迎来不少慕名的“果粉”;在玉龙纳西族自治县白沙镇文海村,壮丽的雪山、葱郁的草地和广袤的牧场,宛如一幅绝美画卷,让人流连忘返。

越来越多游客热衷于文化、艺术和娱乐消费,前往图书馆阅读、在美术馆欣赏艺术作品、到剧场看剧听音乐已成为很多游客旅游的重要内容。今年1至8月,全省博物馆参观人次达1917万,同比增长14.60%。此外,一批批文化属性强、体验价值高、示范带动性强的“高铁+旅游”“探险+旅游”“旅游+运动”等新业态在云南落地开花。

“有一种叫云南的生活”不仅在国内走红,更走向世界。随着“China Travel(中国旅游)”在全球社交媒体的火爆传播,云南的知名度和美誉度不断提升,成为展现可信、可爱、可敬中国形象的生动场景。今年,随着我国“144小时过境免签”政策的适用范围进一步扩大至我省昆明、丽江等9个州市,为外国游客提供了更加便捷的入境体验,也吸引了更多外国游客“N刷”云南。(云南日报 记者王欢)

创新添动能 发展铸利器

新中国成立75年来,我省立足自身优势,聚焦重点产业发展需求,组织关键核心技术攻关,做好科技成果转化这篇文章,推动更多研究成果从实验室走向生产线、走向田间地头,以科技创新赋能传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局。

解放初期,云南百废待兴。1952年,全省科技人员仅有近8000人。在大力推进社会主义建设、促进各项社会事业发展的大潮中,一大批科技工作者在艰苦的科研条件下,自力更生,取得了很多重大成果,如成功研制抗疟新药青蒿素、圆感应同步器,发现和测定禄丰古猿,配套成功滇型杂交水稻等。1985年至2005年,云南科技成果总量达8062项,获得国家级和省部级奖励科技成果5132项。

党的十八大以来,省委、省政府坚定不移实施创新驱动发展战略,全面深化科技体制改革,着力推动创新型云南建设,全省科技人才队伍持续扩大,创新体系逐步完善,创新能力显著增强,科技创新对云南经济社会高质量发展发挥了重要的支撑引领作用,为国家科技自立自强作出了重要的云南贡献。

围绕工业、农业、生物医药产业等重点产业领域持续攻关,我省科技创新取得了一系列科技重大突破,为全省产业经济高质量发展提供了基础支撑、注入了强大动力。

在工业领域,“十四五”以来,我省围绕新材料、数字经济、先进装备制造、绿色能源等重点产业,以及重大工程、重要民生建设等,立项支持重大科技项目247个,项目总经费84.81亿元,安排省级财政经费21.73亿元。通过科技计划项目的实施,我省基于材料基因工程开发出自主可控的铂铱基多组元超高温多元合金粘结层,并实现批量喷涂,达到国际先进、国内领先水平;建成世界首个高坝强震快速评估系统,实现在地震发生后30分钟内自动完成大坝安全状态评估,达到国际领先水平;成功研发发动机国产碳化硅载体,达到国际先进水平;在全国率先实现利用固态储氢技术储存离网光伏电量后稳定发电并网,在绿氢的规模化应用领域具有里程碑意义。

依托优势特色种质资源,我省围绕水稻、玉米、马铃薯、甘蔗等重点产业实施科技计划项目,2022年至2024年立项支持生物育种科技项目29个,支持财政科技资金1.59亿元,组织攻克了一批生物育种关键核心技术,选育一批优质高产、多抗广适、适应机械化种养、轻简化栽培及产业融合发展需求的突破性系列新品种。“楚粳27号”“楚粳28号”“楚粳37号”被农业农村部认定为超级稻品种,“楚粳48号”实现全国高原常规粳稻国审品种零的突破;“丽薯6号”“云薯505”“云薯304”入选2023年国家作物优良品种推广目录;“云蔗0551”“云上黑山羊”等入选农业农村部农业主导品种。

立足生物资源优势,我省抓政策措施,为生物医药产业营造了良好的发展环境;抓招商引资,吸引省内外知名企业落地云南;抓创新驱动,建设一批研发服务平台并培养引进相关人才团队,逐步形成以疫苗为重点的生物技术药物研发生产体系,以中成药、中药饮片、提取物、健康产品为特色的天然药物(中药民族药)全产业链发展体系。

抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。我省将着力从继续深化科技体制改革、加强重点产业关键核心技术攻关、持续打造创新人才聚集高地、加快培育壮大创新主体、加快推进创新平台建设、强化区域创新体系建设、扩大对外开放合作、扎实推进科技支撑乡村振兴行动落地见效8个方面集中发力,深入推进创新型云南建设,为富民强滇提供强大科技支撑。

时代印记

科技攻关硕果满枝

云南贵金属实验室自建设以来,承担了国家级重大科研项目28项、省级项目23项,突破多项关键技术,形成系列新产品。其中,高纯超薄金带等4项产品实现国产替代,芯片用高纯金和高纯铂蒸发材料制备等2项技术指标达到世界先进水平。

2021年以来,我省按照小切口、深研究、真管用的原则,推进云南贵金属实验室、云南特色植物提取实验室、云南大观实验室、云南种子种业联合实验室、云南疫苗实验室(筹)等云南实验室建设工作,支持各云南实验室自主立项实施科研项目。

云南实验室聚焦我省高原特色现代农业、生物医药产业、贵金属新材料产业等重点产业,组织力量开展产业关键核心技术攻关,取得多项重大技术突破,为产业发展提供了高质量科技供给。云南大观实验室自主研发的“蚜茧蜂防治蚜虫关键技术”被联合国粮农组织作为生物防治的主推技术和典型成功案例向全球推介;云南种子种业联合实验室登记或审定新品种14个,玉米、甘蔗、马铃薯等优良品种及配套技术推广应用面积441万亩;云南特色植物提取实验室研发125个功效性化妆品新产品和2个功能性食品。

云南实验室自建设以来,加快成果转化步伐,实现科技成果供给方和需求方的紧密对接,进一步缩短了产品研发到商品化的周期,让成果更快走出实验室,走向市场。“云南贵金属实验室建立长效的收益共享、项目跟投机制,率先在实验室平台下成立贵研新能源、贵研生物、贵研粉体材料等4家初创跟投公司,开展市场化运营,积极培育细分领域单项冠军、专精特新‘小巨人’企业。”云南贵金属实验室负责人介绍。

汇聚创新资源、推动企业创新、加快科技成果转化、促进产业升级,在推动创新平台建设中,云南正加快脚步。2023年,全省新建3个全国重点实验室、2个云南实验室、10个省技术创新中心、14个省级重点实验室、9个省野外科学观测研究站。目前,我省国家级重点实验室达9家、云南实验室达6家、省级重点实验室达138家。

云花育“芯”绚丽绽放

“今年4月,省农科院花卉研究所集中推出75个具有自主知识产权的‘中国芯·中国风’系列月季新品种。相较于国外品种多无香味、花形一般为杯状,新品带有清新淡雅的香味,花形继承了我国传统古老月季盛开形状,更符合东方审美。”长期耕耘于科研一线的省农科院花卉所所长李绅崇认为,在云花产业发展壮大的历程中,创新的推动作用愈加明显。

多年来,我省抓牢种业振兴基础工作,推进花卉种源关键核心技术和育种联合攻关,先后组建了一批国家级种业创新平台,进一步健全种质资源保护利用体系。“通过联合育种攻关,云南花卉品种呈现爆发式增长的良好势头。如在高山杜鹃新品种培育方面实现‘从0到1’的突破,获得12个杜鹃新品种权,商业化推广自育新品种超过100个。”李绅崇介绍,云南自育品种综合市场占有率从2018年的不到5%,提升到2023年的15%;鲜切花种苗自给率从2000年的20%提高到现在的80%,已发展成为我国花卉种苗繁育中心。

在花卉栽培技术方面,我省不断加强“温室大棚+基质栽培+水肥”一体化绿色高效设施栽培模式推广力度,推广多种无土栽培模式,加快智慧温室生产管控系统和智能装备的研发与推广步伐,每年推进3000亩花卉的高标准设施化建设,进一步提升了单位土地产出率和优质商品率。在已基本建成的晋宁花卉数字化示范园区,高标准设施无土栽培实现数字化精准管控,与传统土壤栽培相比,产量提高2至3倍,农药化肥双减30%至40%以上,优质花比例提高30%以上。

“当前,人工智能正成为发展新质生产力的重要引擎,在云南向花卉产业强省迈进的过程中,以分子生物技术解析花卉功能基因调控因子、以基因编辑为核心的育种技术不断取得进步,人工智能设计育种步伐正在推进,这将大大缩减新品种育种成本和周期,这也是科研院所和众多花卉科研人员新的着力点。”李绅崇说。

金融活水浇灌产业

“2023年年初,我们通过担保公司向银行贷款300万元用于企业研发。得知担保公司已列入创新券科技服务机构名单,我们随即线上申请使用创新券。经过审核,企业支出的担保费用一半得到了补贴,降低了企业成本。”昆明东电科技有限公司副总经理马云明用公司的发展实例,讲述科技创新券支持科技型企业成长壮大的故事。

2020年以来,云南省通过发放科技创新券,支持科技型企业向高校、科研院所、企业购买专业科技服务,进一步降低全省企业创新创业成本,不断激发科技服务机构服务企业的内生动力。科技型企业可在支付费用环节抵扣最高50%的服务费用,年度综合可使用额度达80万元。

经过4年的探索、实践、完善,创新券从支持企业技术研发,拓展到引入担保、保险等科技金融服务领域,实现促创新、降成本、助融资、担风险四大功能,有力支持我省科技型企业技术创新及融资需求。2020年至今年8月,通过创新券,我省担保机构累计为69户科技型企业提供83次科技贷款担保服务,涉及担保贷款金额5.16亿元,降低担保费约463万元。我省通过创新券以及定期遴选科技保险险种的方式,引导保险机构围绕“研发—生产—销售—出口”环节,持续开发、丰富及推广科技保险险种,为科技型企业分担分散研发等创新创业风险。目前,科技型企业可使用省级科技创新券购买287个险种,并获得相应的补助。

省融资担保公司高级业务经理朱羿澄认为,云南在全国省级科技管理部门层面首家推出创新券在科技金融领域运用,让金融“活水”更好地浇灌科技创新沃土。

科技创新券发挥财政资金“放大”效应,进一步优化了科技创新资源配置方式,并以其便捷的申请、购买服务流程,获得众多科技服务机构和科技型企业的认可。截至今年8月,累计有1231户科技服务机构通过创新券服务全省科技型企业11011次(户);涉及科技服务合同金额约8096.98万元,创新券兑付金额达3847.52万元。

金融活水浇灌产业

“2023年年初,我们通过担保公司向银行贷款300万元用于企业研发。得知担保公司已列入创新券科技服务机构名单,我们随即线上申请使用创新券。经过审核,企业支出的担保费用一半得到了补贴,降低了企业成本。”昆明东电科技有限公司副总经理马云明用公司的发展实例,讲述科技创新券支持科技型企业成长壮大的故事。

2020年以来,云南省通过发放科技创新券,支持科技型企业向高校、科研院所、企业购买专业科技服务,进一步降低全省企业创新创业成本,不断激发科技服务机构服务企业的内生动力。科技型企业可在支付费用环节抵扣最高50%的服务费用,年度综合可使用额度达80万元。

经过4年的探索、实践、完善,创新券从支持企业技术研发,拓展到引入担保、保险等科技金融服务领域,实现促创新、降成本、助融资、担风险四大功能,有力支持我省科技型企业技术创新及融资需求。2020年至今年8月,通过创新券,我省担保机构累计为69户科技型企业提供83次科技贷款担保服务,涉及担保贷款金额5.16亿元,降低担保费约463万元。我省通过创新券以及定期遴选科技保险险种的方式,引导保险机构围绕“研发—生产—销售—出口”环节,持续开发、丰富及推广科技保险险种,为科技型企业分担分散研发等创新创业风险。目前,科技型企业可使用省级科技创新券购买287个险种,并获得相应的补助。

省融资担保公司高级业务经理朱羿澄认为,云南在全国省级科技管理部门层面首家推出创新券在科技金融领域运用,让金融“活水”更好地浇灌科技创新沃土。

科技创新券发挥财政资金“放大”效应,进一步优化了科技创新资源配置方式,并以其便捷的申请、购买服务流程,获得众多科技服务机构和科技型企业的认可。截至今年8月,累计有1231户科技服务机构通过创新券服务全省科技型企业11011次(户);涉及科技服务合同金额约8096.98万元,创新券兑付金额达3847.52万元。(云南日报 记者季征)

见证者说

云南省水稻产业技术体系首席科学家、云岭学者袁平荣:

用科技守护 百姓米袋子

秋收时节,云南省水稻产业技术体系首席科学家、云岭学者袁平荣研究员奔忙在全省各水稻产区,开展测产、收种、产业分析等工作。“科技的进步对保障我省粮食安全发挥了重要作用。”袁平荣30多年深耕稻作科技领域,推动并见证了在科技支撑下,云南从“吃得饱”迈向“吃得好”的巨大变化。他的感慨,和云岭稻农得出的“种好粮还得靠科技”共识不谋而合。

1990年,袁平荣大学毕业后来到云南省农业科学院工作,由此和水稻结缘。当时,云南水稻种的基本上是传统老品种,亩产仅300多公斤,口感也不好,种植、管理、收获主要靠人力,生产成本高、效率低。

为寻找破解瓶颈的方法,袁平荣扎根田间地头,投入到稻种资源分类和起源演化、水稻高产机制和高产育种、新株型(超级稻)材料引进和育种应用以及高原粳稻育种等研究中,先后主持了国家高技术研究发展计划“863计划”项目、云南省重大科技攻关项目、重点引智示范项目等数十个项目。

田间地头的实践磨炼,仰望星空的深邃思索,让袁平荣不但掌握了种稻之技,更习得了兴农富民之理。他带领省水稻产业技术体系的科技人员,传播农业致富信息,提供科技服务,推广优良品种,引领农户走上以市场为导向、科技为支撑、服务为手段的产业发展之路。近5年来,他主持育成的30余个品种推广面积就在900万亩以上,累计为稻农增收4.75亿元。其中,历经20多年选育的“云粳”系列香软米不仅深受群众喜爱,还成为我省优质稻种植面积最大和比较效益最高的品种。

如今,云南水稻亩产449公斤,较之前大为提高,亩产八九百公斤的高产典型屡屡涌现,产量高、食味好的优质稻和加工型专用稻新品种不断育成,工厂化育秧、水稻精确定量栽培、杂交稻旱种等高效轻简技术加速应用,全省水稻机耕率、机收率均在90%左右。

“未来,要把更多科研成果写在云岭大地上。”用科技守护百姓米袋子,袁平荣的步履不会停歇。(云南日报 记者陈云芬)

文化进万家 生活更美好

云南民族文化多姿多彩,革命文化资源富集,文旅资源独具魅力。新中国成立75年以来,在党中央的坚强领导下,云南立足独特的文化资源,解放思想、更新观念,不断丰富公共文化产品供给,深化文旅融合,文化强省建设迈出坚实步伐,更好满足人民日益增长的精神文化需求。

新中国成立后,云南省文化艺术事业飞速发展,以《山间铃响马帮来》《五朵金花》《阿诗玛》为代表的一系列优秀文化艺术作品,享誉国内外,成为几代人的美好记忆。音乐、舞蹈、美术、文博等事业均取得了前所未有的成就。文学工作者投身边疆,一篇篇富有边疆民族特色的小说、诗歌、散文、电影剧本相继发表,文学新人不断涌现。晋宁石寨山出土滇王之印、江川李家山出土牛虎铜案、元谋人牙齿化石被发现……文博事业取得令人瞩目成就。

75年来,云南省持续加大文化基础设施建设投入力度,公共文化设施持续完善,为满足人民群众日益增长的精神文化需求发挥了巨大作用。

党的十八届三中全会以来,我省深入学习贯彻习近平文化思想,坚定文化自信、锐意攻坚克难,激发文化创新创造活力,推动文化改革发展不断取得新成效,全省文化事业和文化产业持续繁荣发展,公共文化服务标准化、均等化建设持续推进,不断满足人民群众精神文化需求。

传统节日里,文艺汇演精彩纷呈、观众掌声如潮;温柔的夜色中,广场上歌声激荡、舞步飞扬;周末闲暇时,图书馆窗明几净、书香飘溢,市民在阅读中陶冶情操、感受岁月静好……一场场有声有色的群众性文化活动方兴未艾,一座座便捷化、舒适化、智慧化的文化服务设施发挥作用,为群众幸福生活“加码”。

颁布《云南省公共文化服务保障条例》,编制“十四五”文化和旅游发展规划及相关专项规划,出台建设文化强省、加强文艺工作、构建现代公共文化服务体系、深化国有文艺院团改革、非物质文化遗产保护等方面政策文件,实施一系列实打实的改革举措,文化改革发展全面推进、积厚成势,公共文化服务体系日趋完善。坚持以文化人、以文惠民,建成省、州、县、乡、村5级公共文化服务网络。截至今年7月,全省共有公共图书馆151个、文化馆149个、博物馆187个、美术馆9个、乡镇文化站1462个、村级综合性文化服务中心14652个,村级综合性文化服务中心实现全覆盖,县级基本公共文化服务标准化建设完成率100%。

今年4月23日至25日,以“共建书香社会 共享现代文明”为主题的第三届全民阅读大会在昆明举办。通过主分论坛、阅读推广、展览展示等30余项活动,交流全民阅读工作经验,激发大众阅读热情,浓浓书香充盈“有一种叫云南的生活”,丰盈了云岭大地的文韵与文脉。

云南坚持把满足人民精神文化生活需求作为出发点和落脚点,开展“文化进万家”“文艺轻骑兵基层行”等志愿服务活动。以“大地欢歌”乡村文化活动年、农民工文化艺术节等为载体,组织开展2023年云南省民族团结进步大舞台系列活动,15个村入选全国“春、夏、秋、冬”四季村晚示范展示点。节目《弹起弦子跳脚来》入选全国广场舞之夜。2023年,开展群众文化活动近3万场,线上线下惠及群众达2.2亿人次。

坚持把人才队伍建设放在突出位置,以重大人才工程为牵引,组织实施云南省“兴滇英才支持计划”文体人才专项等人才工程,出台《云南省宣传思想文化领域柔性引才实施细则(试行)》,引进一批高层次专业人才。

文化是群众的精神家园。未来,云南将不断完善公共文化服务体系建设、加强公共文化服务人才培养、丰富高质量文化产品供给,让文化发展成果更多惠及人民群众。(云南日报 记者张雪飞)

时代印记

文保文博故事新起来

红河哈尼梯田文化景观、景迈山古茶林文化景观分别于2013年和2023年申遗成功……10年内,我省实现世界文化遗产数量两连增,世界遗产数量跃居全国第二位,并持续推动新时代云南文物文化遗产保护利用高质量发展。

文物保护成效显著。目前,全省有不可移动文物点14703处,入选全国重点文物保护单位170项,公布省级文保单位389项、州(市)级1016项、县级3085项,认定公布不可移动革命文物名录1035个。

考古研究出新出彩。2017年以来,全省完成考古调查勘探项目140余项、考古发掘项目83个,出土编号器物近4万件。

非遗保护工作成果丰硕。目前,全省共有“格萨(斯)尔”“傣族剪纸”“中国传统制茶技艺及其相关习俗”入选联合国教科文组织人类非遗代表作名录;国务院公布云南省127项国家级非遗代表性项目;省政府公布686项省级非遗代表性项目;各州市政府公布3015项州市级非遗代表性项目;各县(市、区)政府公布7766项县(市、区)级非遗代表性项目。文化和旅游部认定的5批3068名国家级非遗代表性传承人中,云南省有125名;云南省文化和旅游行政主管部门认定7批省级非遗代表性传承人1929名。迪庆、大理入选国家级文化生态保护区。

博物馆是连接过去、现在和未来的桥梁,也是公共文化服务的重要场所。近年来,我省通过实施云南博物馆群建设计划,发挥片区集聚、关联互动的优势,致力于推进历史文化类、民族自治地区类、人口较少民族类、边境县市类、工业遗产类、非遗技艺类、线性文化遗产类、革命纪念类8种类型博物馆群集群和昆明翠湖片区、官渡古镇片区、盘龙区龙泉宝云片区,剑川县城片区、腾冲市城区、会泽县城江西会馆片区、大理古城片区、石屏县城区8个片区博物馆群落建设。今年,新增国家等级博物馆8个,“追寻香格里拉——青藏高原东麓的迁徙史诗与流动对话”展览荣获“全国博物馆十大精品”奖。(云南日报 记者侯婷婷)

公共文化空间活起来

走进临沧市图书馆,具有自助办证与自动借还书功能的智能借还机、可将电子书扫码带回家阅读的电子阅读机、多镜像切换的虚拟现实VR数字阅读体验一应俱全,科技感、穿越感瞬间拉满。

临沧市图书馆馆长赵健达介绍,数字化技术的运用,让传统图书馆突破了空间狭小、馆藏有限的弊端,为群众带来全新的数字化阅读体验,而通过大数据分析更实现了服务与需求的精准对接。

近年来,我省以数字化思维推进云南公共文化云项目建设,充分利用县级融媒体中心、农家书屋、新时代文明实践中心,向社会公众免费开放公共美术馆、图书馆、文化馆(中心)、博物馆,开展“三下乡”“文化大篷车”等群众性文化活动,全省公共文化服务效能显著增强,文化发展成果更多惠及人民群众。

在红军长征元谋纪念馆,运用数字技术制作的复古发报机收录了亲历者回忆渡江场景的原声,游客戴上耳机便能够现场聆听;馆内的智能VR望远镜沉浸式还原了当时的战斗场景,沙盘模型也运用了声光数字技术,让事件的来龙去脉得以直观展示;虚拟换装体验是另一个激发观者兴趣的项目,多套红军军服可供换装,手机扫码便能将照片带走。

在昆明文庙,除了举办写好字、国学经典诵读、开笔礼、茶道、剪纸、制墨、糖画、传统服饰与古琴书画互动表演等文化体验活动外,“昆明公共文化云网络平台”成为这里的另一大亮点。

昆明市文化馆工作人员周伟介绍,昆明公共文化云网络平台囊括文旅地图、昆明市节庆活动、非遗传承等数字资源库,向群众提供在线学习、艺术培训、文化数字期刊、数字展播、文化志愿者招募等18类服务。群众可在线尽览昆明市下辖非遗景点、文化发源景点、非遗作品3D图像等,也可通过平台在线参加各类文化课程,例如在学习完滇剧相关课程后,将获得平台给予的合格证书。如今,昆明文庙已成为一个传播中华优秀文化、服务群众生活的新型公共文化空间,更是一个受年轻人喜爱的网红打卡点。

“天然摄影棚”火起来

《伟大的长征》是一部重大历史题材电视剧,筹备前期剧组需到云南采风、勘景。根据剧组需求,影视拍摄服务专班提前一周为其规划行程,协调当地党史研究院等单位,快速全面地提供了相关历史信息和拍摄线索。

云南具有奇特的地形地貌、立体的气候环境、丰富的生物多样性,是业界公认的四季皆可拍摄的“天然摄影棚”。然而,由于沟通机制不畅及拍摄资源分散等问题,导致“天然摄影棚”优势没有充分显现。2023年以来,省委宣传部成立了加快推进影视业发展工作小组,并推动全省16个州(市)建立影视拍摄服务专班,为剧组提供“一站式”拍摄服务,为优化影视服务营造“悦拍”软环境。影视拍摄服务专班以“一剧一策”方式为剧组提供“保姆式”服务,开通24小时联络热线,跟进开展拍摄协调。截至今年8月底,影视拍摄服务专班服务剧组201个。

为进一步提升拍摄服务质量,省委宣传部还整合了全省16个州(市)117个优质取景地和163个协拍机构,编制出版了图文并茂的《云南影视拍摄服务指南》。导演程红森说:“过去剧组来云南拍摄,要自己勘景、找人,经常一头雾水,耗费了大量人力和时间,影视拍摄服务专班的精准对接,让我们能够更加安心拍摄。”

一位“宇航员”身陷宇宙飞船喷射的炽热“火焰”,在他身后,一颗散发着炫目光芒的“星球”缓缓飘来……这是盘龙区871文化创意产业园内云南首个“VP+XR”虚拟影棚的拍摄现场。近年来,昆明在影视拍摄基地建设方面发挥出省会城市的引领作用,“1+N”差异化、特色化的战略部署正在逐步显现。

当前,全省正进一步完善影视拍摄服务体系,在巩固提升已有影视基地基础上,积极寻求与互联网、人工智能等头部企业合作,探索建设工业化、数字化、国际化影视基地(园区)和专业化影棚,力图将云南打造成为中国影视产业的重要一极。(云南日报 记者秦明豫)

见证者说

话剧《桂梅老师》主演、国家一级演员李红梅:

用优秀作品 为时代画像

2022年,话剧《桂梅老师》将阔别18年的文华大奖带回了云南。

该剧主演是国家一级演员、云南省戏剧家协会主席兼秘书长李红梅。她于1981年进入大理市文工团,在40余年的舞台生涯中出演数百部作品,经历和见证着云南文艺事业的蓬勃发展。她说,自己深切感受到从中央到地方越来越重视文艺工作,目前正迎来文艺大发展大繁荣的重要战略机遇期。

“党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把文化建设、文艺工作摆在党和国家事业重要位置,在云南省委、省政府的文艺政策、扶持机制支持下,《桂梅老师》得以迅速立项和创作演出。”李红梅介绍。

党的十八大以来,云南文艺工作者深入贯彻落实习近平文化思想,推动艺术创作持续繁荣。以云南革命历史、英模英烈、民族团结、脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护等为题材,努力讲好云南“五个故事”,创作推出了话剧《桂梅老师》《澜沧水长》、舞剧《幸福花山》、滇剧《忠诚》、花灯剧《梭罗花开》、杂技剧《聂耳》等120余部云南地域、民族文化特点突出的大型舞台艺术作品,175个项目获得近亿元国家艺术基金资助。

“我始终坚信文艺要为人民服务,今后,我将和广大文艺工作者一起,继续以饱满的激情担负起新时代新的文化使命,用实际行动把党的声音传下去、把人民的美好生活宣讲出来。”李红梅说。(云南日报 记者侯婷婷)

总策划/何祖坤

编辑统筹/李菊娟

视觉统筹/肖靖

编辑/赵雨桐 普孟秋 徐申 刘宣彤

美编/王超

插图/张维麟