昆明信息港讯 记者江枫 通讯员马卫军 徐姚聪 田恬 5月12日,昆明市博物馆(市文物保护和考古研究中心)在盘龙区滇源街道甸尾村顺利完成护国运动相关碑刻的保护拓印。该碑刻记载着护国军第一军第二支队工兵营连长刘国威的生平事迹,其保护工作为即将到来的护国运动百年纪念活动提供了珍贵实物支撑。

云南陆军讲武堂研究会秘书长陈秀峰,长期致力于云南护国文化研究,他在实地考察时发现这块碑刻,为做好碑刻保护,他联系昆明市博物馆(市文物保护和考古研究中心)给予支持。市博物馆(市文物保护和考古研究中心)对此高度重视,迅速组织研究部与科技保护部成立工作组。工作组通过查询《护国战争史料汇编》《昆明地方志》等文献,确认该碑刻所述内容为护国运动历史见证物。针对碑刻保存现状,工作组通过传统工艺清洗修复风化碑体,并完成专业拓印留存研究资料。

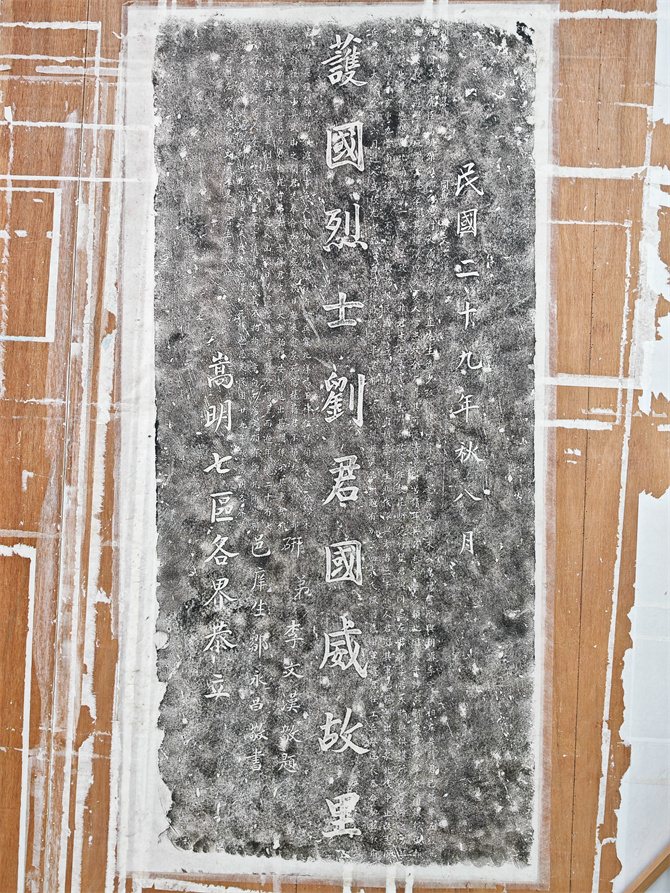

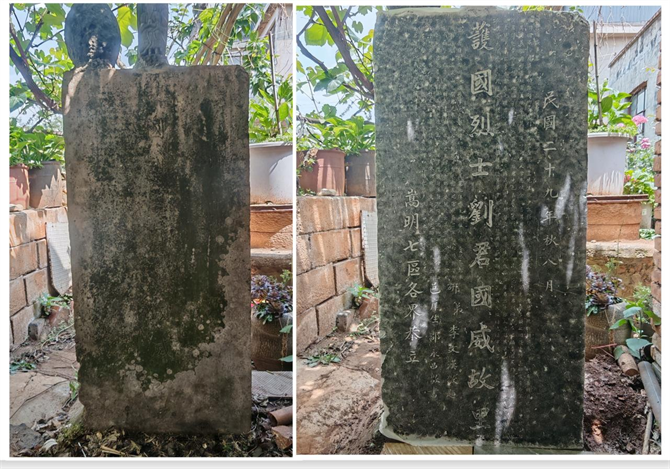

该碑刻立于滇源街道甸尾村刘存孝家院内,粉色花青石质地,石质偏软,通高131厘米,宽59厘米,厚17厘米。无碑首,碑座被掩埋于地下,形制不明。碑阳正中楷书,直行,阴刻“护国烈士刘君国威故里”十个大字,事略刻于碑阳两旁,文正书,阴刻,右行,文14行,满行60字,共600余字。李文汉撰文、庠生邹永昌书丹、嵩明七区各界立于民国29年(1940)8月,碑保存完好。碑文记述护国军第一军第二支队工兵营连长刘国威事略。

护国烈士刘君国威故里

民国二十九年秋八月(一行)

刘君国威事略。同学弟李文汉谨述。(二行)君讳国威,字虎臣,嵩明邵向乡甸尾村人。为忠义刘尔直先生后。少孤,得贤母苏氏抚之成立。清末入嵩阳书院,与胡浚、李文汉相友善。时君已诵毕五经,能(三行)通其大义。继游学省垣,常篝灯夜读。笑谓汉曰:“炎夏,人常患蚊,余反喜其可扰清梦,得苦读耳”。其溺志于学,多类此。因得手钞本,邹容《革命军》及清《议报》、《民报》(四行)诸书读之,革命思想由此萌芽。曾一度入法政学校,非君志也,未几辞去。时胡君浚任教昆明范竹堡(书院),君与同志左君麟、李君焱,时与俱谋所以革命之方,并(五行)著书见志。辛亥重九,云南光复,君以不得参与为恨。民国成立,云南都督府招考学生北伐队,与考者二千余人,君冠其军,已崭然出于众。北伐中止,改志愿(六行)兵教导大队,受训六月,选入武校。尤以品学自励,得最优等毕业。都督蔡公亲颁奖品,训勉有加。民四,袁氏叛国,护国军兴。君任工兵营连长,奉命驰援叙府,(七行)隶田营长钟谷部。时叙、泸战事急,大部抽援纳溪,叙府守兵寡。北洋冯玉祥、伍祥祯各旅分路来(八行)犯,战于崔锅山、真武山之间。君先奉命,加入鏖战数日,敌来愈众,死伤枕籍,君不稍却。时与营部(九行)消息中断,营部已退,而君犹死守弗去,然亦得君支撑,大部始得安然退出,其关系不綦重哉。部(十行)下伤亡殆尽,君亦负重创,士兵负之遁入山。次日,冯军搜获,舁至医院,伤重而逝,年才二十有七(十一行)耳。呜呼,烈矣!君为人,孝亲信友,沉重寡言。读书明大义,不拘于章句,而为文颇有识。凡所论列,(十二行)事后多可验。於史、地学所造尤深,惜志未大展,而仅以死传也。悲夫!民国二十九年秋,嵩明各界为(十三行)君立石道左,以表忠烈。文汉谨略序君生平如此(十四行)

研弟李文汉敬题

邑庠生邹永昌敬书

嵩明七区各界 恭立

根据碑文记载,刘国威自幼受革命思想熏陶,参与辛亥革命筹备,护国战争中率部死守阵地保障主力部队撤退,最终重伤殉国。经本馆(文保中心)商讨认为:“该碑刻完整呈现了护国军基层军官的革命轨迹,印证了滇军在川南战场的作战细节。”

在滇源街道文管部门及村民刘存孝协助下,工作组文保人员采用传统工艺清水清除青苔后实施拓印。通过清洗碑刻保存状态良好,文字清晰可辨,为后续数字化存档与学术研究奠定基础。

此碑刻不仅是护国精神的物质载体,更是昆明城市文脉的重要组成部分。碑文所述刘国威在叙府战役中的战术决策,为研究滇军作战体系提供了新视角。

昆明市博物馆已启动碑刻数字化工程,计划将其纳入护国运动110周年纪念特展。市文保中心表示,将持续开展滇中地区革命文物调查,推动历史遗产活化利用。