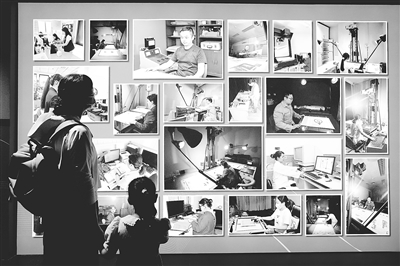

6月30日,由国家图书馆主办、全国图书馆文献缩微复制中心承办的“方寸真微集万象 寿越千年存古今——中国图书馆文献缩微事业四十年”展览在国家图书馆开幕。图为观众观看展览上的文献缩微领域数模一体化技术展示。科技日报 记者洪星 摄

宽16毫米和35毫米,这是缩微胶片的惯常尺寸。在方寸之间,珍贵的文化遗产超越其纸质载体的寿命极限,得以长久传承。6月30日,由国家图书馆主办、全国图书馆文献缩微复制中心承办的“方寸真微集万象 寿越千年存古今——中国图书馆文献缩微事业四十年”展览在国家图书馆开幕。

缩微胶片也被称为“人类文明的火种库”。1985年,原文化部图书馆事业管理局组建成立全国图书馆文献缩微复制中心(以下简称“缩微中心”),拉开全国公共图书馆利用缩微技术抢救珍贵文献资源的序幕。

40年来,全国缩微工作者倾心血于胶片内,付甘苦在镜头前,累计拍摄19.98万种、8425万拍珍贵文献,涵盖历史、地理、文学、艺术、教育、科技等多个领域。这些文献不仅承载着我国悠久的历史文化,也为后世留下了宝贵的研究资料。

信息时代,缩微胶片仍有其特殊优势。它能保证信息安全存储,不受电磁辐射和网络攻击等影响;能真实反映文件原貌;具有不可更改性,还具有法律效力;聚酯胶片的寿命可以超过500年……

新的时代,缩微技术创新与文献保护利用也在协同发展。

目前,我国各相关机构使用的缩微设备大都自国外进口。我国缩微技术人员在学习国外先进技术的同时,结合工作实践,改进并研制缩微设备,探索缩微设备耗材的国产化替代。缩微中心自主研发了便携式数码缩微阅读器,方便缩微文献的传播和利用。

国家图书馆缩微文献部数字缩微组副组长马杰告诉科技日报记者,为了更好地开发利用文献资源,缩微工作者将胶片数字化;为了更长久地保存电子文献,缩微工作者还将数字资源“搬”上胶片封存,也就是“数转模”。中文字符比英文更加复杂,缩微中心深入探讨中文字符数转模标准规范和实现手段,为设备国产化搭建技术环境。

缩微中心副主任张阳表示,缩微胶片数字化技术、数转模技术的不断成熟以及便携式数码缩微阅读器的研发成功,使得文献资源得以在纸本文献、缩微胶片和数字资源三种不同介质中并存,并实现灵活地互相转换。三者相辅相成,构建了多维度文献保护与利用体系。

之后,随着数据的海量积累和算法优化,AI技术还将给缩微文献拍摄环节的测光与密度控制提供强大辅助。未来的缩微拍摄设备将集成AI图像采集模块,通过算法模型自动对光源进行调节,从而实现胶片拍摄质量的最优化。

对于需要呈现色彩信息的珍贵文献,彩色缩微技术具有重要意义。国家图书馆已经开展基于AI的彩色缩微技术研究,探索利用AI的色彩还原和增强算法,对缩微胶片上的黑白影像信息“上色”。

张阳介绍,未来,缩微技术的载体可能也不再是胶片,会有科技含量更高、保存信息密度更大、保存寿命更长的介质出现——比如玻璃存储系统,光子晶圆永久存储系统等。

典籍是中华优秀传统文化、近现代出版物的主要载体形式,以缩微复制技术为代表的文献异质保存保护技术,仍是迄今为止利用科学技术对典籍进行再生性保护、传承性保护的最优途径。

国家图书馆副馆长张军表示,希望通过这场展览,让大家认识缩微技术。数字技术虽然高效便捷,但它更像即时工具。而缩微胶片则是终极保险,它用最传统的物理方式,为文明传承提供了跨时代保障。(科技日报 记者张盖伦)