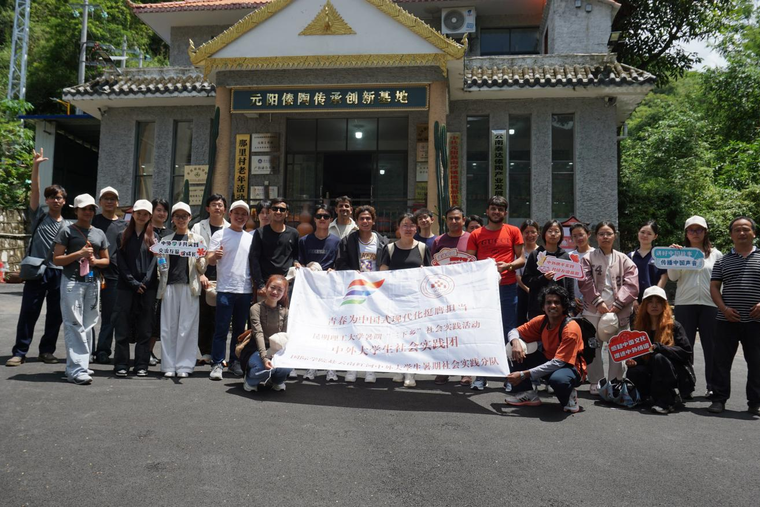

6月26日至30日,昆明理工大学国际学院组织来自10个国家的27名本硕博中外师生实践团队,赴云南省红河州元阳县开展“讲好中国故事 传播中华文化”暑期“三下乡”社会实践活动。团队以多元实践形式,在非遗传承、文化支教、教育调研、生态体验等场景中,搭建起中外文化交流桥梁,见证乡村振兴下的中国实践。

多维实践:文化传承与乡村观察的深度融合

在元阳县南沙镇那里村傣陶传承创新基地,州级非遗传承人李秀芬现场展示泥条盘筑法,团队成员深入了解 “非遗 + 产业” 模式如何既保护文化根脉又带动村民增收。巴基斯坦留学生兰心感叹:“传统智慧真的能让乡村活起来!”

实践团在胜村中学开展“中外文化互鉴”特色课堂。中国学生教授中国结编织、脸谱绘制等传统技艺,老挝学生演示传统舞蹈 “鸡蛋花”,越南学生教唱民谣《忘忧草》,形成 “中国文化走出去,世界文化引进来” 的双向交流格局。

围绕边疆教育问题,团队分组走访学生家庭,在与家长访谈中了解教育现状,普及政策知识。老挝留学生王斯越在笔记中写道:“中国乡村用教育连接传统与未来,这种韧性令人敬佩。”

走进哈尼梯田文化博物馆,队员们通过1300余件展品领悟哈尼族“森林—村寨—梯田—水系”四素同构的生态智慧。研究生杨玥怡感慨:“这正是‘绿水青山就是金山银山’的生动诠释。”

思想共鸣:习近平文化思想的青春践行

在新街镇胜村中学举办的 “讲好中国故事,传播中华文化”文化联欢活动中,实践队员通过演讲、话剧表演的形式向同学们演绎了经典的古今故事,诠释了“天下为公、民为邦本;革故鼎新、自强不息;讲信修睦、亲仁善邻”三个篇章不同的文化内涵,这是习近平文化思想的生动践行。留学生们以《我眼中的昆工》为题演讲,展现当代中国高等教育的活力与温度。

实践回响:知华友华的双向成长

“这次实践加深了我对中国传统文化和民族文化的认识。” 巴基斯坦籍留学生兰心分享道。2024 级汉语国际教育专业本科生刘建峰表示:“走访农户让我感受到农村的温暖,更明白青年肩负的责任。” 斯里兰卡籍留学生木尔首次在中国乡村参与志愿服务,难忘与当地孩子的文化互动。研究生张关荣则从跨文化交流中坚定了国际中文教育的使命:“讲好中国故事 传播好中国声音。”

此次实践将 “知华友华” 理念融入乡村振兴,让中外青年在实践中感知中华文明的包容性与中国发展的生动性。未来,国际学院学子将继续以专业所长赋能乡村振兴,让青春力量在基层实践中绽放。(昆明理工大学国际学院供稿)