7月11日,随着一记落槌声在法国巴黎响起,由我国申报的“西夏陵”正式被列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到60项。

泱泱黄河水,巍巍贺兰山。坐落于贺兰山下的西夏陵,是中国西北地区11世纪至13世纪由党项人建立的西夏政权(1038年—1227年)的陵墓遗址群,位于宁夏回族自治区银川市,分布范围近40平方公里。西夏陵是西夏时期留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗存,不仅见证了西夏与中原及周边各民族在政治制度、宗教信仰、艺术审美等方面深度交流融合的历史,也展现了西夏在借鉴汉文化基础上形成的独特文字、建筑形制与丧葬习俗等文化魅力,成为中华文明多元一体格局形成过程中“各美其美、美美与共”的生动注脚,印证了中华民族在漫长历史中通过交流互鉴凝聚共识、汇聚合力,最终构建起多元共生文明体系的历史必然。

西夏陵韵影 张世军 摄

西夏鎏金铜牛

西夏陵——中国第60处世界遗产

“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。道逢古老向我告,云是昔年王与侯。”西夏,虽然存续不到200年,却是中华民族5000年历史文脉中的重要组成部分。

西夏的主体统治者是党项人,作为古老羌族的一支,党项人最早活跃在今青海、四川、甘肃交界地带的辽阔草原上,过着逐水草而居的游牧生活。11世纪前逐步北迁至贺兰山一带,在该地区不断壮大势力。唐朝末年,党项人首领因战功授夏州节度使,封夏国公、赐李姓,获夏(今陕西靖边北)、绥(今陕西绥德县)、银(今陕西米脂县西北)、 宥(今内蒙古鄂托克旗)、静(今陕西米脂县西)。

公元1038年,党项人李元昊建立西夏,设都城于兴庆府(今宁夏银川市),与两宋、辽、金并立。公元1227年,西夏被成吉思汗的蒙古铁骑攻灭,从此销声匿迹。

西夏存续190年,其疆域“东尽黄河、西界玉门、南接萧关、北控大漠”,扼丝绸之路咽喉河西走廊。西夏通过丝绸之路便利的交通与周边各民族展开广泛的贸易活动及文化交流。其境内除党项人外,还包括汉、吐蕃、回鹘、鞑靼、契丹、女真等族群,因生业模式的多样性及其长期复杂的多民族碰撞与交往状态,造就了西夏时期多民族融合与多元交流的文化特色。

西夏灭亡后,后世没有为其修专史。西夏陵成为揭开西夏历史的一把钥匙。

20世纪60年代前,西夏陵屡次遭到盗毁,只留下夯土冢静静矗立。近40平方公里的西夏陵被贺兰山的多条山间冲沟切分成4个自然区块。这片区域共坐落9座帝陵、271座陪葬墓和5.03公顷的北端建筑遗址、32处防洪工程遗址,与贺兰山山势共同形成了雄伟壮丽的陵区景观。

西夏陵为中国历史上延续近200年的西夏及其世系提供了不可替代的见证作用,实证了西夏在丝绸之路上的中继枢纽地位。此次申遗成功向世界展示了西夏的历史文明。

多元一体的中华文明生生不息

走进西夏陵,古老的夯土塔错落有致,汇聚成一片壮观的景象。它们见证了西夏交流融合的历史,也展现了西夏独特的文化魅力。

中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长、“西夏陵”申遗专业咨询团队负责人陈同滨介绍,构成西夏陵遗址的自然要素和人工要素都极富地域特色,蕴含着11世纪至13世纪我国西北地区多民族交往交流交融的历史。

西夏陵的选址匠心独运,巧妙利用了自然地理的万千气象。其陵寝的选址和营建深受中国传统风水理论的影响,与中国历代帝陵极其相似。西夏陵采用了背山面水的风水理念,贺兰山这座巍峨的山脉,为西夏陵提供了天然屏障。西夏陵的夯土墙垣等防洪设施巧妙地利用地形,有效抵御来自贺兰山的山洪,保护了陵墓的安全。西夏陵之所以历经千年仍屹立不倒,这归功于其优越的地理位置和精心规划的建筑设计。

史料记载,西夏陵仿河南巩县宋陵而作,但西夏并不是完全照搬照抄,而是在承袭了汉唐以来逐步趋于完善的帝陵基本制度的基础上,有选择地吸收,同时结合本民族文化特征并吸收佛教文化和周边其他民族的文化元素进行创造性的改造与创新。例如党项人创造性地在陵城外增设月城,将石像生纳入城中,形成了独具特色的陵墓景观。在西夏陵的建筑风格上,也体现了党项人的建筑智慧:现存地表的夯土陵塔,采用八边形密檐佛塔式建筑风格,这种典型的佛塔式建筑体现了党项人对佛教的推崇。出土的迦陵嫔伽等文物,也呈现出党项人的佛教信仰。

西夏陵独特而丰富的墓葬类型和出土物,见证了西夏社会多民族融合的特征。其中最为精美的是一尊鎏金铜牛,采用中国传统的外范内模浇铸技术制作而成。鎏金铜牛造型生动逼真,颈部肌肉以及皮下的脊椎骨线条清晰可见,栩栩如生。这尊鎏金铜牛无论从铸造技术还是艺术美学的角度看,都表明西夏在当时已掌握高超的金属冶炼和铸造技术,这也是研究中国古代科技史的有力实物资料。

“中华文明在发展过程中,不同民族、不同生业、不同文化之间通过交往交流交融,不断创造出新的内容,这就是中华文明生生不息的内在动力。”陈同滨说,西夏陵在选址方位、空间布局、陵寝制度、陵墓建筑、建造技术、丧葬习俗等方面所体现的各种特征,在全面承袭唐宋帝陵陵寝制度和传统木构建筑体系的基础上,吸收了党项、吐蕃、回鹘、契丹、女真等多元族群文化传统。这充分体现了这一时期蒙古高原与青藏高原之间,以宁夏平原为中心,基于不同民族、不同生业、不同文化相互交流而产生的文化融汇与创新特征,为中华文明多元一体格局和统一的多民族国家形成过程提供了重要见证。

西夏陵接待学生研学团体

守护,不遗余力

在漫长的岁月里,西夏陵静静伫立在苍茫的戈壁上,静观朝代更迭。20世纪30年代,一名德国飞行员在飞跃贺兰山脉时,用相机拍下了“一片巨大的土碓”,并收录在《中国飞行》一书中,为西夏陵留下了最早的影像记录。

对西夏陵的研究与保护始于20世纪70年代。1972年至1977年间,考古人员首次对西夏陵进行系统调查和科学发掘,确认了西夏陵的位置,也拉开了西夏陵系统考古发掘工作的序幕。半个多世纪以来,通过对西夏陵陵主的确认和陪葬墓、北端建筑遗址、防洪工程遗址的考古调查与发掘,西夏陵选址、陵园结构、形制布局、陵寝制度、遗存情况等逐渐清晰。

西夏陵1985年被认定为银川市文物保护单位,1986年成立了西夏陵保护管理机构,1988年列入全国重点文物保护单位。此后,相关部门逐步构建了以科技创新为驱动的预防性保护体系,包括日常养护、馆藏文物保护、遗产监测预警系统、安全防护系统、城市防洪系统工程、防灾减灾措施等。

长期参与西夏陵本体保护工作的宁夏文物考古研究所副研究馆员柴平平介绍,敦煌研究院对土遗址的保护方式和方法为西夏陵保护工作提供了重要支持。由于陵区建筑多为夯土结构,漫长岁月中的自然风蚀、雨水冲刷等都会给陵区带来威胁。幸而敦煌研究院文物保护团队的技术方案很好地解决了此类问题——用手工夯制的土坯填补墙体空洞,再用高模数硅酸钾溶液喷涂表面,大大提高了墙体的安全性。

在本体保护之外,相关部门也在不断完善西夏陵的保护管理机制。一方面,成立了以银川市市长为总召集人的保护协调机制,部署西夏陵遗产的保护管理工作,汇聚各职能部门的力量,增强遗产的可持续发展能力;另一方面,组建起一支由遗产保护管理、文物博物馆、生态环境保护、旅游管理等不同专业背景构成的160余人的专业队伍,并与敦煌研究院、故宫博物院、良渚遗址、山西博物院等文博机构开展保护、管理、展览等方面的业务交流与合作,促进人才专业能力的提升和遗产保护管理的科学发展。

在制度保障方面,构建了国家、自治区和银川市三级法规保障体系,特别是地方政府出台的《银川市西夏陵保护条例》,助力西夏陵遗产步入法治化保护道路。2024年1月公布实施的《西夏陵保护规划(2019—2035)》《西夏陵保护管理规划(2019—2035)》,对西夏陵的法治化保护进行了有力补充。

西夏陵在保护过程中始终严格遵守不改变文物原状和最小干预的原则,经历了从小范围、局部谨慎探索试验,不断总结反思与迭代进步,逐步形成科学、有效的保护管理模式。

20世纪30年代,德国飞行员航拍的3号陵。

20世纪70年代,101号陪葬墓中鎏金铜牛出土时工作人员在清理现场的情景。

讲好中国的世遗故事

西夏陵列入《世界遗产名录》的消息传来,令人振奋。7月14日,“世界文化遗产——西夏陵”展览在宁夏银川市市民大厅开展,展示西夏陵的深厚底蕴和申遗历程,让市民游客共享申遗喜悦,共扬文化自信。

西夏陵申经历了申遗启动、全面建设、申遗冲刺3个阶段。2011年,在党中央、国务院的支持下,国家文物局与宁夏回族自治区政府签署了《合作加强宁夏文化遗产工作框架协议》,同年启动了申报世界文化遗产工作。2012年,经国家文物局批准,西夏陵被列入《中国世界文化遗产预备名单》,并于2013年列入国际古迹遗址理事会公布的《中国世界文化遗产预备名单》。

随后,西夏陵申遗工作全面而深入地展开。遵循世界文化遗产申报的严格规程和操作指南,规划编制、文物保护、环境整治、展示利用、基础设施建设、突出普遍价值研究以及申遗宣传等各项工作有序、高效地开展。西夏陵2017年被国家文物局公布为第三批国家考古遗址公园,2021年入选为“百年百大考古发现”。2024年1月,我国政府将西夏陵申报世界文化遗产的提名文件递交至联合国教科文组织世界遗产委员会秘书处(世界遗产中心),并于8月高标准完成了国际古迹遗址理事会现场技术评估工作。

文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权表示,通过世界文化遗产申报,深刻阐释了中华文明历史文化价值和中华民族精神追求,进一步呈现了中华文明具有的突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性特征。西夏陵申遗成功,是中央有关部门、宁夏回族自治区深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护传承重要论述精神,用实际行动践行全球文明倡议的重要成果。

在不断加快保护和申遗步伐的同时,相关部门也在加强遗产诠释和宣传上不遗余力。西夏陵博物馆馆长师培轶清楚地记得,1997年他刚参加工作时,西夏陵还没有博物馆,收藏的各类文物不足30件。1998年,西夏陵博物馆建成开馆。如今,馆内收藏文物7000余件,每年向近70万观众讲述西夏的故事。

与此同时,西夏陵的故事也主动走向外界。近年来,西夏陵博物馆先后举办了“古冢记忆——西夏陵出土文物展”“贺兰山的记忆——西夏陵出土文物展”“山河之间——银川地区历史文物展”“贺兰山下‘桃花石’——西夏文物精品展”等一批重要展览。相关部门策划拍摄了《神秘的西夏》《揭秘西夏陵》《西夏陵遗产价值专题片》《西夏陵纪录片》等多部影视片作品并在央视等平台播出。一系列举措加深了公众对西夏陵遗产价值的认识,并提高参与西夏陵保护管理的积极性。

从发现到成功申遗,西夏陵走过的50多年,凝聚了无数人的心血。“西夏陵列入《世界遗产名录》后,将向全世界讲述中华文明多元一体格局形成的历史,全面生动展现中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,扩大中华文化在国际上的影响力。”银川西夏陵区管理处相关负责人说。

西夏兽面纹绿釉瓦当

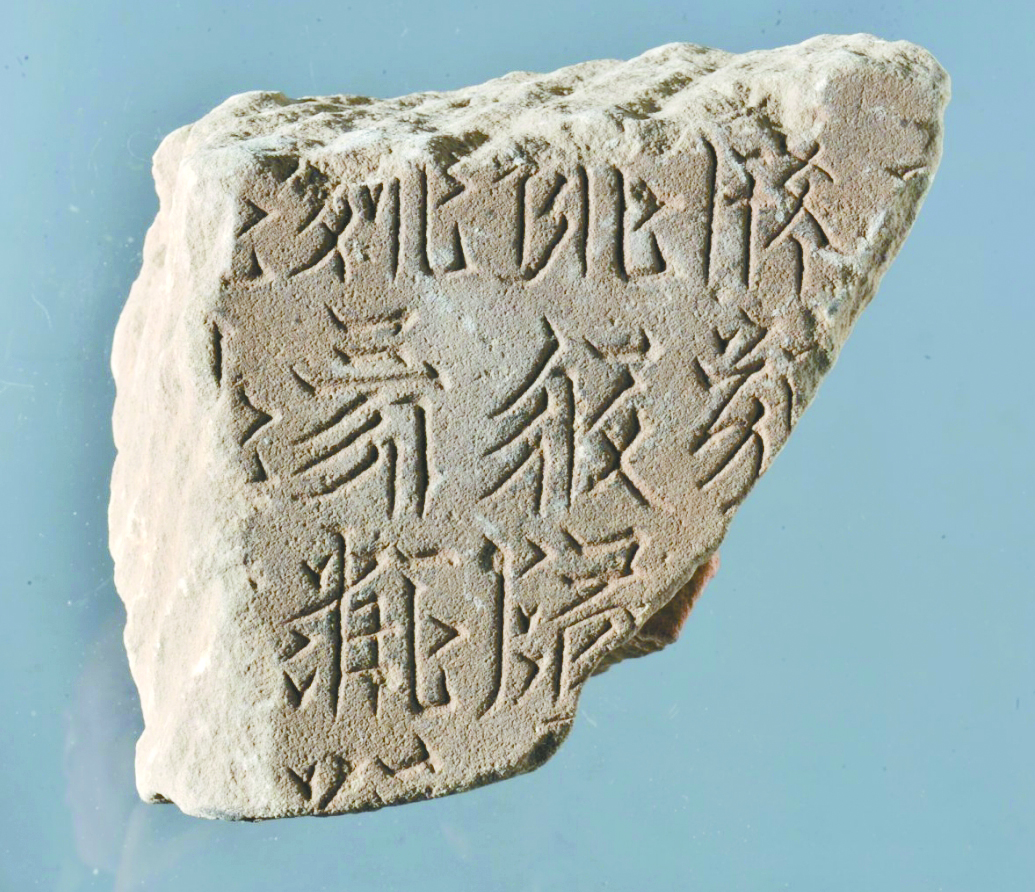

西夏陵出土的残碑

(中国文化报 作者郭凯倩 图片除署名外均由宁夏回族自治区文化和旅游厅提供)