今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望烽火连天的岁月,胜利的基石上,铭刻着一段由3200多名南洋华侨青年用生命铺就的壮烈史诗——他们有一个共同的名字“南洋华侨机工回国服务团”(简称“南侨机工”)。在被称为“抗战输血管”的滇缅公路上,他们以赤子之心铸就了不朽丰碑。

南侨机工老照片。人民日报客户端

赤子丹心 回国驰援

1937年7月7日中国人民抗日战争全面爆发后,中国沿海重要港口基本沦陷,西北公路和滇越铁路先后被切断,滇缅公路成为中国与外部联系的重要国际运输通道。

滇缅公路全长1146公里,从云南昆明通往缅甸,翻越高黎贡山、云岭等崇山峻岭,由20万筑路民众在9个月内徒手开凿而成,1938年8月通车后成为“中国抗战的生命线”。

路修通了,一个迫在眉睫的问题,当时国内不仅急缺运输车辆,还缺少经验丰富的司机和修理人员。1939年2月,时任南侨总会主席陈嘉庚在《南洋商报》上发出《南洋华侨筹赈祖国难民总会第六号通告》,征募懂驾驶、会修车的华侨青年回国服务,通告结尾写道:“事关祖国复兴大业,逼切注意办理是要。”

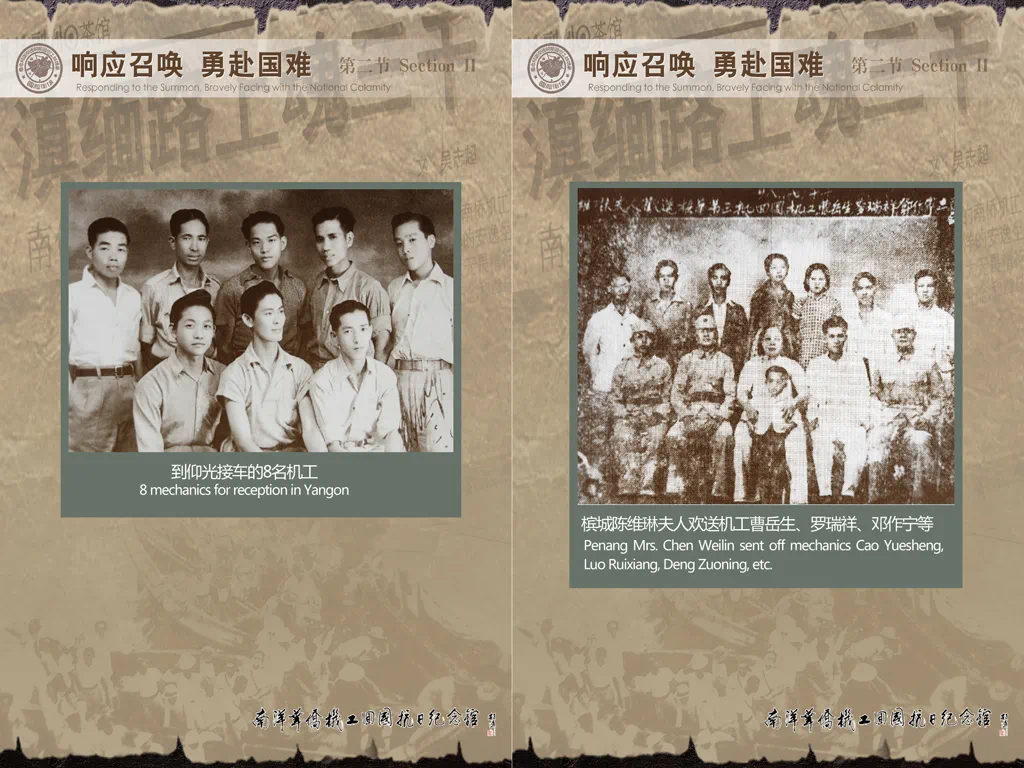

通告一经发出,报名点人潮涌动,前来报名的人中年纪最大的49岁,最小的仅13岁,他们瞒报、虚报年龄,还有不会驾驶的,临时借车苦练,甚至有人女扮男装……只为“能在救亡的汪洋中,竭尽一滴之微力”。

从1939年2月至9月,3200多名来自新加坡、马来西亚、泰国等地的热血青年,分9批毅然踏上归程。他们之中,有贫苦劳工,有富家子弟;有人放弃橡胶园,有人告别学堂。他们中的大多数成为卡车司机,其余则担任修理工、电工、焊工等,义无反顾地投入滇缅公路生死运输线。

图为部分临别赠言。南洋华侨机工回国抗日纪念馆供图

舍家护国 矢志不渝

滇缅公路近1000公里的距离中,要穿越6座大山、5条大江以及无数悬崖峭壁。民间谚语“初一翻车,十五见底”,道尽了这条路的凶险。南侨机工驾驶着笨重的卡车,在蜿蜒的“二十四道拐”上盘旋,暴雨中车轮紧贴万丈深渊,浓雾里摸索着穿越死亡峡谷,头顶还时刻盘旋着日军轰炸机的阴影。战争的残酷无情地展现在他们每一个人面前,每一次出车,都是与死神赛跑。

1918年出生的罗开瑚,21岁告别马来西亚,加入第八批南侨机工来到昆明。生前回忆那段岁月,他语气坚定:“在当时的情况下,没有哪个人想过要活着回南洋。中国必须胜利!华侨不管条件如何艰苦,也要回来支持自己的祖国。”这朴素的话语,是三千赤子的共同心声。

1939年春至1942年5月,滇缅公路上,3000多辆卡车昼夜不息。南侨机工作为骨干力量,驾驶着1100多辆大型进口卡车,穿梭于腊戍与昆明之间。档案记载,南侨机工一共运输50多万吨抗战物资、1.5万余辆汽车以及不计其数的民用物资。这条路上,平均每日输入军需超300吨,支撑了中国军队近半数的物资装备补给。

代价也是巨大的。最终,约三分之一的南侨机工长眠于滇缅公路的崇山峻岭;三分之一战后复员返回南洋;三分之一留在祖国。80多年过去,最后一位登记在册的南侨机工也已离世,但他们的赤胆忠魂永存。

南洋华侨机工抗日纪念碑。人民日报客户端

丰碑永驻 精神长存

南侨机工,用生命诠释了“国家有难,匹夫有责;爱国爱民,我死国生”的崇高精神。1989年,云南省人民政府为纪念南侨机工的“赤子功勋”,在昆明西山森林公园竖起全国首座南侨机工抗日纪念碑。碑文铭记:“他们以自己的生命、鲜血和汗水,在华侨爱国史上谱写出可歌可泣的壮丽篇章,也在中国抗日战争史和世界人民反法西斯战争史上建立了不可磨灭的功勋。”纪念碑旁还建起纪念博物馆。如今,“一碑一馆”成为爱国主义教育的主阵地之一,也是海外华侨与祖国的情感纽带。

为铭记这段历史,五华区将南侨机工罗开瑚生活的大观街道新闻里社区,打造为“南侨机工历史文化社区”,并于2016年建成南侨机工历史文化纪念馆。走进馆内,一面庄严肃穆的英名墙震撼人心,3200个名字熠熠生辉。“每一个名字背后,都是一段可歌可泣的传奇。我们希望通过这个平台,让南侨机工的精神在新时代焕发新的活力,激励更多年轻人。”社区讲解员说。

纪念馆特别设立“身边的英雄”历史文化走廊,聚焦曾在社区居住的唐国常和罗开瑚两位老英雄,讲述他们以及无数南侨机工舍生忘死的故事。罗开瑚,这位云南最后的南侨机工,2020年11月安详辞世。晚年的他,依然保持着喝南洋咖啡的习惯,闲暇时读书看报,精神矍铄。他题写的“南侨机工历史文化社区”大字,已成为这里的标志印记。“罗老虽然走了,但他的精神永远激励着我们。”一名前来参观的市民感慨。据统计,自落成至今,纪念馆已服务辖区居民及参观者达6万余人次,成为传承南侨机工精神的重要窗口。

光阴流转,赤子已逝。但西山之巅的丰碑,社区墙上的名字,还有回荡在历史长河中的引擎轰鸣,都在无声地诉说:赤子功勋,永垂青史!他们的精神,穿越时空,持续点燃着新时代的爱国情怀,提醒一代代人铭记来时路,奋进新征程。(昆明日报综合新闻部出品 文 | 许朴琼)