“一望而知,这是什么字呢?到今天还可以对应上,这就是我们熟悉的‘日’字,下面又是什么字呢?”《小学生说文解字》丛书主编、古文字学者李鹏飞向台下的小观众们抛出问题,随后解释道:“这下边是两个‘人’的形状,象征着两个关系密切的人。齐心协力的人共同在阳光下做事,这就叫做‘昆’。”

日前,在2025春城书市“从中国字里探寻文化根脉古文字”专题讲座上,李鹏飞通过“昆明”这个地名,引领现场的“大小朋友们”认识了两枚甲骨文,用古老的字形解读“昆明”的含义。

讲座伊始,李鹏飞从昆明市博物馆的一件文物说起,再到昭通市省耕文化公园“省”字的读音,为孩子们讲述古文字的历史沿革。“我们熟悉的‘日’‘月’‘人’这些字,都是现在的小学一年级上册就学到的甲骨文。”李鹏飞介绍说,“《小学生说文解字》这套书和小学语文教材完全同步,把小学阶段的2500个生字用古文字学的方法,做了字形字义的解读,更生动、更形象化地展示了每一枚生字在历史长河当中的发展变化。”

李鹏飞从事古文字学研究20余年,有丰富的古文字与传统文化教学实践经验,还多次参与中小学语文课本审读工作。

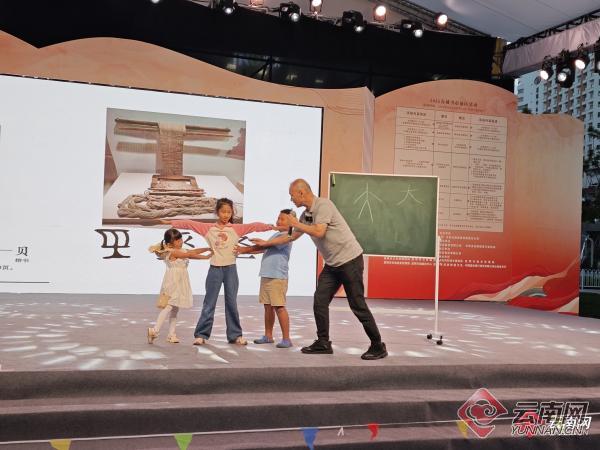

讲座中,李鹏飞邀请了几位小朋友上台互动,鼓励家长和孩子们积极参与,现场问答气氛热烈。“个子高一点的这位同学,请做出和这个甲骨文一样的姿势。然后,两位小同学站在她的旁边,做出向中间推的姿势。”李鹏飞指导孩子们根据黑板上写下的甲骨文字形,摆出相应的动作。

“这就是两边向中间的力量,这叫做‘夹’。”在李鹏飞的解说下,古老的甲骨文“活”了起来,孩子们通过身体语言感受了造字的智慧。现场气氛温馨而热烈,家长和孩子们全然沉浸在汉字的文化海洋中。

李鹏飞在接受采访时回顾了《小学生说文解字》系列丛书的编著历程。从2014年开始,他就尝试将古文字学问转化为适合小学生理解的内容。“当时古文字学还非常冷门。”李鹏飞回忆道。但随着新课标要求讲解汉字背后的文化,古文字学正好契合了这一教学需求。

从2014年底开始,李鹏飞陆续在北京及全国多所小学开展教研工作,尝试这种新颖的教学方法。经过几年的摸索和试点之后,最终正式编著成《小学生说文解字》系列丛书。云南出版社很快将其改编成云教版出版发行。在云教版中,编者还融入了云南本地非常古老的东巴文,更好地体现云南的历史文化特色。

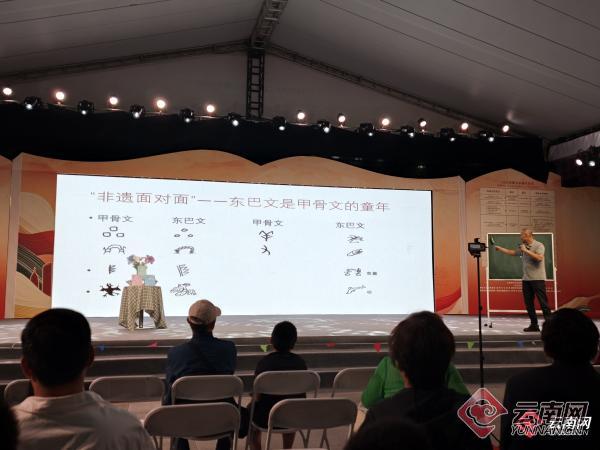

在讲座“非遗面对面”环节,李鹏飞以“东巴文是甲骨文的童年”为主题,对比了东巴文和甲骨文之间的异同点,深入体现了知识的在地性和连接性。李鹏飞还指出:“我们语文学科到中学为什么难?难在哪儿?就难在文言文,难在这些字的字音字义和对它的理解。”他认为,这就是“古文实践”教学的意义所在。

《小学生说文解字》系列丛书将甲骨文、金文的文字形态及其演变脉络转化为孩子们喜闻乐见的内容,并根据不同学龄阶段的特点作了适应性调整。

李鹏飞在教研时发现,随着学生的认知变化,不同年级学生的关注点有所不同。一二年级的学生更关注字形本身,他们能敏锐捕捉到甲骨文、金文中的象形因素;三四年级的学生已经可以自主阅读,通过成语故事来理解不同时期字义的变化;到了五六年级,这套书能够帮助学生回顾小学阶段的2500个生字,对应到相应的课文中,以古文字为契机理解背后的文化,为中学阶段更好地理解文言文打下基础。

《小学生说文解字》系列丛书的出版与发行,具有重要的学术普及价值和教学参考意义,它改变了语文教学中生字教学缺乏教案、教具的困难局面,填补了小学阶段古文字教学及汉字文化教育的空白。

讲座最终在学生和家长的亲密互动中落下帷幕,但这场跨越3000年历史文脉的对话,将随着《小学生说文解字》系列丛书在一线教学中的广泛应用,扎根于每个孩子的心中,构筑他们的文化自信。(云南网 记者杜薇)