村医王忠华给村民看诊。通讯员邱美华/摄

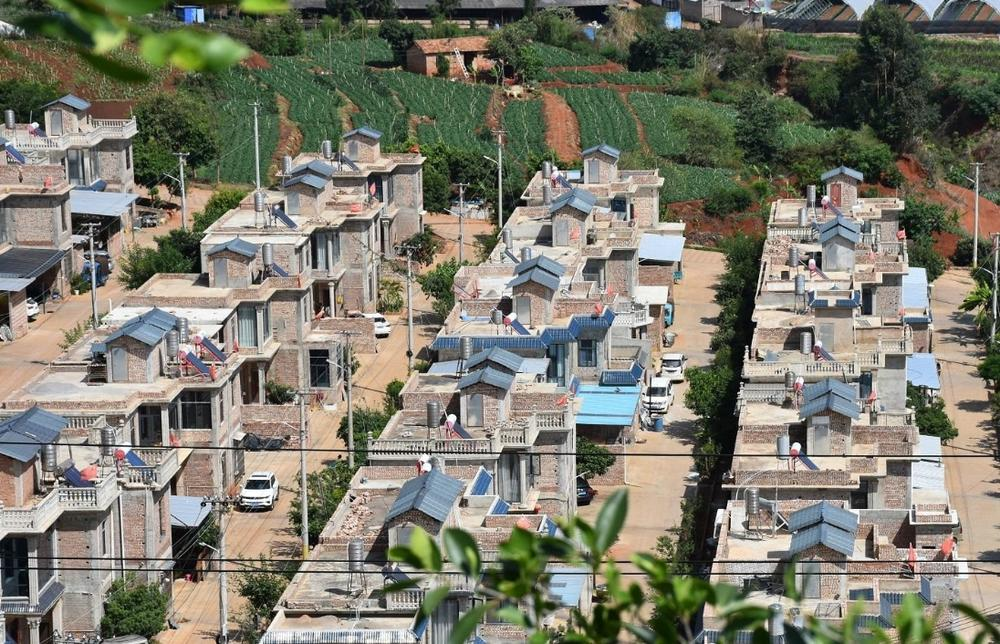

开远市大庄乡老寨村。通讯员邱美华/摄

午后,开远市大庄乡老寨村委会易地扶贫搬迁安置区的凉亭里,村民们正围坐在一起悠闲地聊天。一旁,村医王忠华正在为村民测量血压。这样的场景,在9年前的深山旧寨几乎不可想象。

“寨子分散、路难走、离集镇又远,村民看病难,我们入户看诊也困难,群众有急症很难及时得到救助。搬下来后,大家都在一个区域内生活,到卫生室看病方便了,医疗设施和条件大大改善,更好地保障了群众健康。”说起村民就医状况的变化,王忠华感叹不已。

2016年起,开远市分两期用时3年,对老寨村委会老寨小组、斐呢冲小组实施易地扶贫搬迁工程,久居深山的1357名群众逐步挪出“穷窝窝”,搬到了大庄乡集镇附近开启新生活,交通、教育、医疗等条件也随之全面改善。

搬迁后,深山里的传统手艺也变成了妇女致富的“新法宝”。家门口,绣娘们三三两两坐在一起,指间缠绕着丝线,银针上下翻飞,不一会儿,栩栩如生的花朵纹样便跃然布上。这些刺绣材料由村民王树清统一发放给村里的绣娘,绣娘们绣好后再由其收回并计算价格。

“之前在山上离市场远、交通不便,做刺绣的人也少,一年销售成品刺绣收入只有两三万元。搬迁后,我在羊街开了刺绣品销售店,现在每年收入10万元以上。”王树清说。她家的全美彝族服饰店如今已成为老寨村“巾帼刺绣扶贫车间”。“已经有40多名村民在车间工作,每年可以通过做刺绣增加4000元左右收入。”王树清介绍。

在老寨村,像王树清一样转换“赛道”的村民不在少数。村民王理全利用闲置场地发展养殖业,实现规模化养猪,女儿去年考上昆明理工大学硕士研究生,家庭迎来产业、学业“双丰收”。如今,村民追求美好生活的内生动力越来越强,大家纷纷主动学技能、找门路,从“等靠要”变成了“争着干”,邻里关系更加和睦,日子越过越有奔头。

依托“党建+产业”发展模式,大庄乡扎实写好易地扶贫搬迁工作“后半篇文章”,通过流转土地,发展蓝莓、香橙种植,引入金鱼、肉牛养殖项目,带领群众种植藠头等,构建起“租金+薪金+分红”多元增收模式。去年,老寨村委会脱贫户和监测对象人均纯收入超过2.2万元。

“我们将持续深化党建联抓、产业联扶机制,加大招商引资力度,延伸产业链,打造‘微菜园’‘小果园’,全力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的幸福家园。”大庄乡党委副书记刘洋说。(云南日报 记者饶勇 通讯员邱美华)