一次跨越国界的深情握手,诉说着中缅两国患难与共的胞波情谊;一部历时3年创作的纪录片,生动记录了中国与肯尼亚携手筑梦、共同建造现代化铁路的奋斗历程。

9月6日上午,在2025“全球南方”媒体智库高端论坛开幕式上,几位亲历者动情分享这些温暖的“南方故事”,让与会者深切感受到全球南方国家命运与共、携手前行的共同信念。

一次跨越国界的深情握手

“我手里有一块墙体的碎片,这不是一块普通的墙体碎片。”现场,中国云南救援医疗队队长、国家隧道应急救援中铁二局昆明队队长穆树元带来了一份特别的礼物——这是一块来自缅甸地震废墟中、曾见证生命奇迹的墙体碎块。

在缅甸“3·28”7.9级强震发生近40小时之后,穆树元和队友们在内比都废墟下救出一位幸存老奶奶杜曼努,她是首支抵达灾区的国际救援队救出的第一名幸存者。

“毛毯!用毛毯盖上!”穆树元和队友争分夺秒地把老人抬上担架。在移交给医生的前一秒,他用力地握了一下老奶奶的手,心里默念:“您要挺住!”

“暖暖的!”尽管隔着工作手套,郭树员依然感受到了老奶奶手掌的温度。后来,当他与并肩作战的缅甸救援队队员握手时,他再次感受到一股暖意。

4月4日,奋战9天8夜,在救援队即将离开缅甸时,内比都市长丹吞乌将幸存老奶奶被救时的这块废墟碎片进行标记,作为纪念品送到穆树元手中。告别的握手,让穆树元真切地体会到跨越国界的温度——“胞波情暖,暖的是握手、暖的是情、暖的是心。”

会场上,缅甸内政部消防司处长吴登吞乌也温情回应:“你们的温暖,我们永世不忘。”他与中缅双方救援队代表一起,以一次暖暖的握手,为这段跨国救援情谊写下了温暖的注脚。

一个关于携手筑梦的温情故事

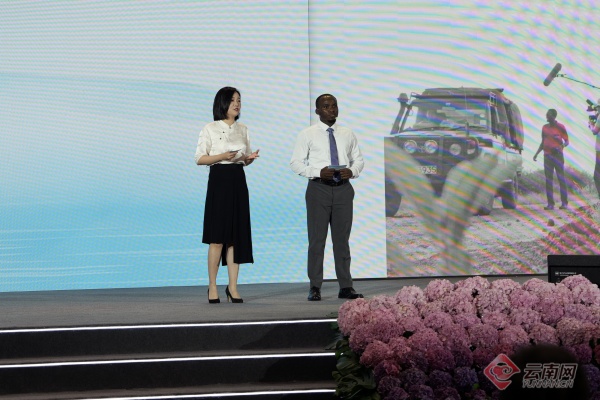

“十年前,我站在东非高原的红土地上,拍摄肯尼亚独立以来最大的基础设施项目——蒙内铁路的开工仪式。当时所见,重塑了我看待世界的方式。”作为中肯友好合作的见证者,新华社记者武笛与蒙内铁路肯尼亚籍建设者卡里乌,共同分享了一个关于携手逐梦的故事。

武笛与同事历时三年拍摄制作了一部90分钟的纪录片——《我的铁路我的梦——中国承建蒙内铁路纪实》。在海报上,她写下了3年跟踪拍摄的最深感触:一个关于改变的故事。

“透过镜头,我看到蒙内铁路将蒙巴萨与内罗毕之间的铁路旅程缩短了一半;我看到中肯建设者携手,实现百年梦想;我看到数以万计的人命运转变,卡里乌先生也是其中之一。”武笛感慨。

武笛提到的卡里乌,是一名中肯合作的使者,目前在北京交通大学攻读公路与铁道工程硕士学位。正是因为蒙内铁路的建设,他与中国结缘。

“当时,肯尼亚只有一条百年历史的米轨铁路,速度慢、效率低。从海滨城市蒙巴萨到首都内罗毕将近需要9个小时。”2017年5月,蒙内铁路建成通车。卡里乌提到,蒙内铁路的到来不仅仅是一个工程,它让肯尼亚经济复苏,也改变了无数肯尼亚人的生活。

2021年,他从北京交通大学本科毕业后,回国加入蒙内铁路项目,成为一名铁路工程师。2023年,他又回到母校深造,希望成为一名铁路专家,助力家乡轨道交通实现更好发展。

“像我一样,还有99名肯尼亚青年先后来到中国学习铁路相关专业知识,并回到肯尼亚为铁路效力。我在肯尼亚工作了2年后,在2023年回到中国继续学业。”

从路相通到心相连,这条钢铁巨龙承载的,是中肯两国人民共同的梦想与情谊。

这些温暖的“南方故事”,有跨越国界的信任,有风雨同舟的担当,更有“我们一起向前”的笃定——这正是全球南方蓬勃生长、命运与共的生动写照。(云南网 记者期俊军 夏欣瞳)