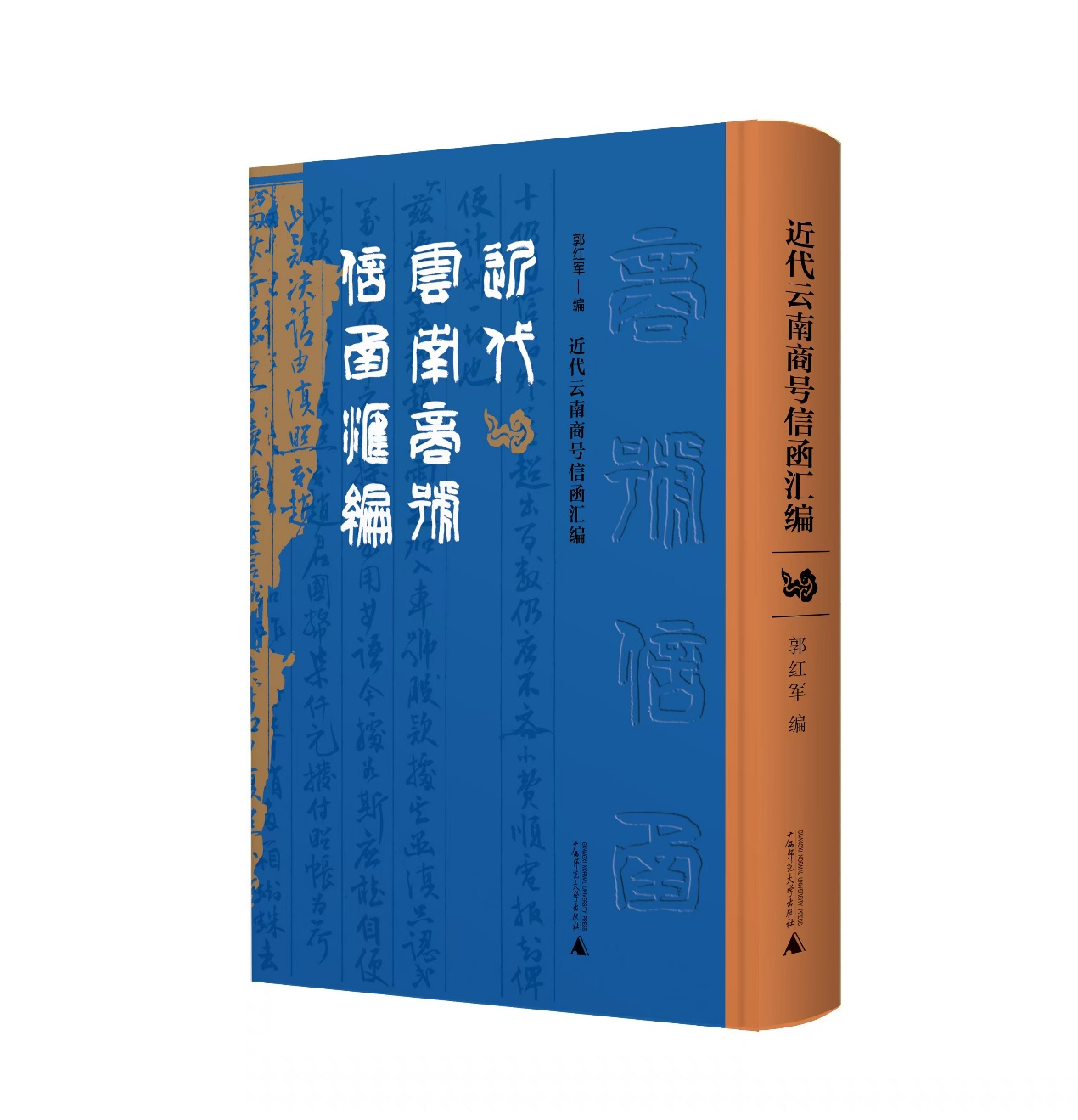

昆明信息港讯 近日,茶史、茶工艺及云南地方经济史研究学者郭红军的《近代云南商号信函汇编》由广西师范大学出版社出版,此书汇集了民国时期云南福利祥、永昌祥、颐丰德三家商号信函,品相良好、内容丰富,资料较为完整且具有唯一性,是研究20世纪20至40年代云南商业、滇缅贸易的珍贵原始文献。

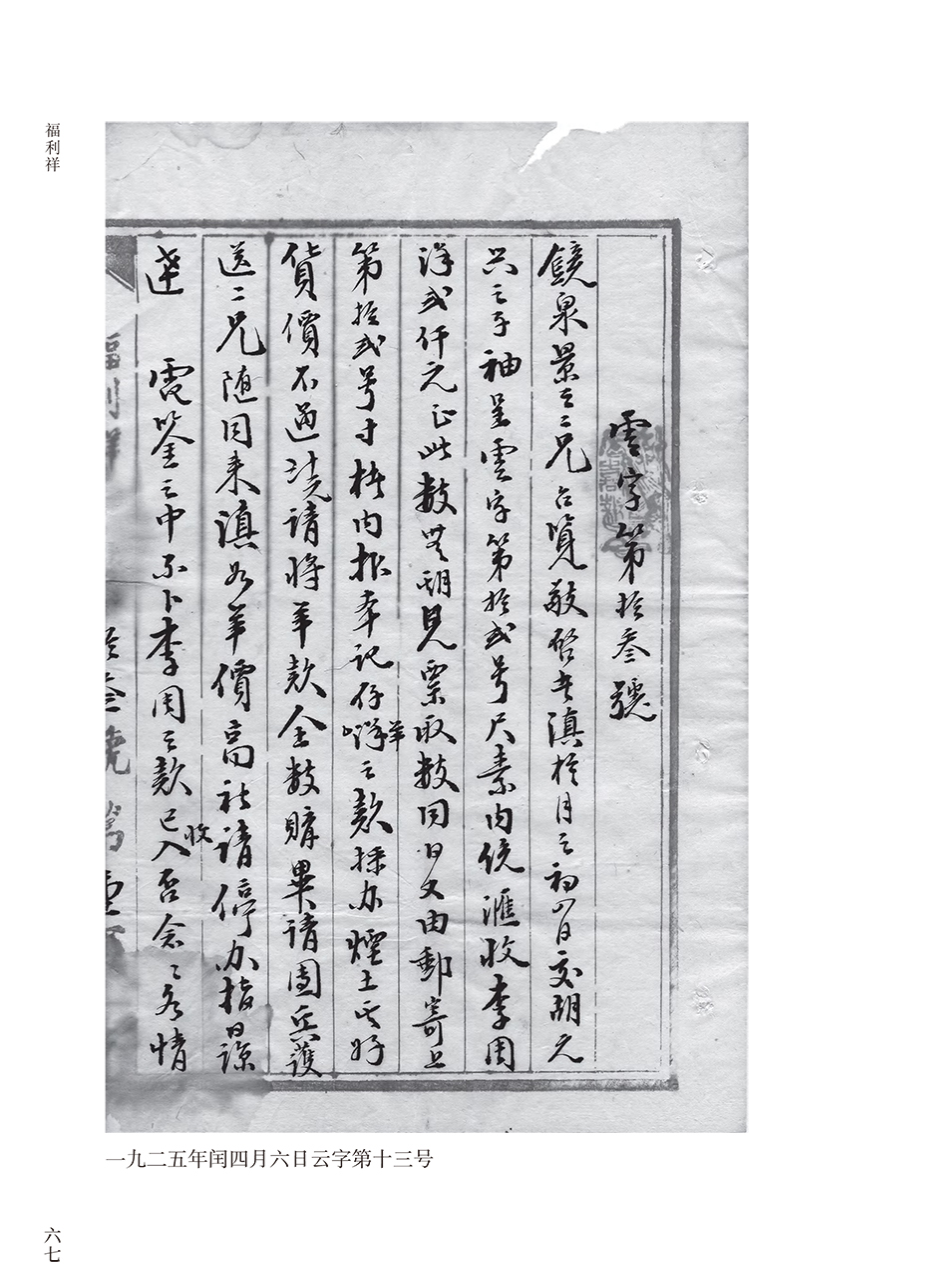

据了解,书中内容多涉及近代云南茶叶贸易的发展,其中包括三家商号各地分号向总号汇报关于当地时局、民情、汇率、经营状况以及从业者家事等方面的往来信函109件及部分散件、电报单,其中1925年福利祥商号19件、1925年12月永昌祥商号3件、1929年永昌祥商号37件、1942年颐丰德商号50件。

从这些难得一见的商业信函中,不仅可以了解到三大商号以往的业务经营状况及兴衰,还能管窥抗日战争对时局的重大影响、商品的流通、飞涨的物价、云南与缅甸两地贸易等情形,实乃研究云南近代经济史、商业史的第一手宝贵资料,为从微观史角度研究云南近现代商业史乃至宏观经济史提供了生动而真实的素材。

受作者邀请,高级记者任维东为本书撰写了“序”,以真情实感向读者介绍了此书的主题、内容、结构和价值,为读者提供了阅读指导。

以下为序全文:

在这部关于云南近代三大商号往来商业信函汇编一书出版之际,应编者郭红军先生之邀,盛情难却,谈些粗浅感受。

当今时代,科技迅猛发展,互联网与智能手机日渐普及,电子化阅读浪潮汹涌,出版界面临“读者少、卖书难”的困境。故而,能出版这样一部独具特色的“小众”书籍,实乃不易。

首先,我要向搜集、整理和汇编此书的郭红军先生致敬。据我所知,他为寻得这些百年老字号商业信函,这些年来不辞辛劳,四处奔波,且自掏腰包、重金求购。鉴于出版这类尘封已久的商业信函,只有少数研究者感兴趣,恐难获多少经济效益,如此的历史担当与奉献精神令人感佩。

顺便说一下,郭红军先生乃奇才也。他本是湘人,当过兵,没有上过全日制大学,也不在党政机关或科研院所任职,但嗜茶,长期醉心于茶史、茶工艺研究,学术上建树颇丰。或许得益于深厚的湖湘文化熏陶与部队大熔炉的锤炼,他坚持不懈,怀着强烈的责任感和使命感,自学成才,在完全无领导、无单位部门要求的情况下,自我要求,“自讨苦吃”,甘坐众人都不愿坐的冷板凳,把目光瞄准“冷门绝学”,在此前已经编写出版了《黑茶通史:兼记民国茶事》《云南近代茶史经眼录》《近代以来中国茶业研究及图鉴》等多部著作,令学界内外刮目相看。

现在摆在大家面前的这些珍贵的商业信函,就是他这些年在大做茶文章的过程中精心搜罗而来的,也是继他主编国家社科基金项目“云南近代商业账簿整理与边疆经济社会研究”(项目号21BZS122)中期成果《云南商业账簿整理丛编:茂恒商号账簿汇编(上、下)》之后,对云南近代茶业史、商业史、经济史研究的又一贡献。

愚以为“苍天不负有心人”这句老话用在他身上,真是再合适不过的了。

或许正是他独特的才华与奋发有为的精神,打动了独具慧眼的广西师范大学出版社的领导和编辑,在传统图书出版业普遍“遇冷”、出版盛景不再之时,该社并未单纯考量图书的经济效益,而是着眼于尊重历史与史料抢救保护的社会效益,毅然决定出版,值得肯定和赞许。

那么,这究竟是一部怎样的书呢?用郭红军先生的话来说,“本书是由民国时期云南福利祥、颐丰德、永昌祥三家商号分号(庄)与总号、分号与分号间通过邮局或其他委托方式往来的信件汇编而成。”从这些难得一见的商业信函中,我们不仅可以了解到三大商号以往的业务经营状况及兴衰,还能管窥昔日抗日战争对时局的重大影响、商品的流通、飞涨的物价、云南与缅甸两地贸易等情形,实乃研究云南近代经济史、商业史的第一手宝贵材料。

依我之浅见,这些商业信函乃是各商号经营生意时的工作信件,与普通人用以联络感情、互致问候为主的家信有所不同。但无论如何,此类因买卖往来而写就的信函也是书信之一种。

书信,作为一种古老而重要的交流方式,从古至今都承载着人类的思想、情感与历史。在中国,书信历史可追溯至数千年前,简牍、绢帛及纸张,均见证了中华民族的兴衰荣辱。在西方,书信同样有着悠久传统,从羊皮纸到现代纸张,也在不同历史时期发挥过重要作用。

于此,我忆起唐朝现实主义诗人杜甫那首谈及“家书”的著名诗作《春望》:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

诚然,无论在战火纷飞之年代,还是和平岁月里,书信在漫长历史时期中都是人们传递信息、实现沟通、拉近距离的重要手段,中外皆然。

尤其在近代,作为书信一种衍生品的商业信函发展成为人们开展经济活动不可或缺的一个重要部分。这些信函记录了商人之间的交易、合作与竞争,反映了当时的商业环境、经济状况与社会风貌。

近代以来,随着交通和通信技术的发展,书信形式与传递速度有较大变化,但仍在社会生产、生活、工作中发挥重要作用。

对于我这样出生于20世纪 60 年代的人来说,书信曾在很长一段时间里是那个时代人们与家人和朋友联络的重要手段。犹记得当年我读小学时,语文课中一项重要的锻炼便是学习写家信。如今看来写信甚是简单,但彼时于幼年的我而言,实感艰难,不知从何下笔。直至后来上大学念中文系,经写作锻炼,方对写信略有心得。而且1979 年我上大学之时,中国尚无手机、互联网等现代高科技通讯手段,向家里报平安、谈学习情况等就需要通过书信表达。甚至到了20世纪 90 年代,书信在我们的生活工作中仍占据重要地位,与朋友联络、与远在外地工作读书的亲戚交流沟通等,同样离不开书信。那时,我作为央媒驻地方记者,还经常需要通过挂号信向北京总部寄送采访写就的新闻稿件。

随着时代发展,在现代通信技术日新月异的今日,古老而低效的通讯方式——书信已逐渐淡出人们视野,被互联网、手机、电脑等高效即时的现代高科技通讯手段所取代。

对当下“90后”“00后”这些年轻人而言,书信已然十分陌生,他们习惯用手机微信等即时通讯手段沟通。如今,通常只在党政机关、企事业单位因工作调动、转接组织关系等极少数情况下才用到信函。

电子通信现在虽占据主导,但在滚滚历史长河中,传统书信宛如璀璨明珠,承载着不可磨灭的时代记忆与情感,其文化价值与历史意义依然不可磨灭,成为研究历史与文化的珍贵资料。

在中国近代史上,商业信函更是见证了那个风云变幻时代的经济脉动与社会变迁。

本书汇集的这些商业信函,犹如一扇扇通往过去的窗户。它们记录了商人们在波谲云诡的历史背景下,为生存与发展而进行的一次次商业博弈与合作,不仅展现了昔日的商业策略、贸易往来,更反映出社会变迁与不同文化的交融,为从微观史角度研究云南近现代商业史乃至宏观经济史提供了生动而真实的素材。愿读者朋友能从这些信函中,见微知著,以小见大,感悟历史的沧桑与商业的智慧。(作者:任维东,高级记者。1989年6月毕业于中国社科院研究生院,法学硕士。曾任《人民日报》驻云南记者站副站长、深圳记者站站长,《光明日报》云南记者站站长。已出版著作《神秘的金三角》《云南故事》《探访东方大河》《洱海传》《攸乐山:青山寻茶》《云南观鸟手册》。)

《近代云南商号信函汇编》作者简介

郭红军,茶史、茶工艺及云南地方经济史研究学者。副研究员,一级评茶技师,云南省茶业协会驻会副会长,兼任中国茶叶学会理事等职,云岭大讲堂主讲人,普洱市哲学社会科学专家库特聘专家。出版著作《黑茶通史:兼记民国茶事》《云南近代茶史经眼录》《近代以来中国茶业研究及图鉴》《云南商业账簿整理丛编:茂恒商号账簿汇编(上、下册)》;在CSSCI、中文核心和其他刊物发表论文40余篇。