1940年的昆明,硝烟未散。天空中轰鸣的战机提醒着人们,抗战正处于最艰难的时刻。就在这座西南边陲的城市里,一场别开生面的画展正在举行。

走进展厅,迎面扑来的不是枪炮的冷冽,而是一幅幅气韵生动的中国画:仕女婀娜,骏马奔腾,兰花清雅。坐在画前的,不仅有本地的艺术家和市民,更有一群身着飞行服、操着英语的年轻人——他们正是驰名世界的“飞虎队”飞行员。

他们凝视着画卷,眼神中透出惊叹。有人轻声说道:“This is China’s spirit.”

那一刻,艺术跨越了语言,成为抗战中一座温暖的桥梁。

书香门第出身的绘画天才

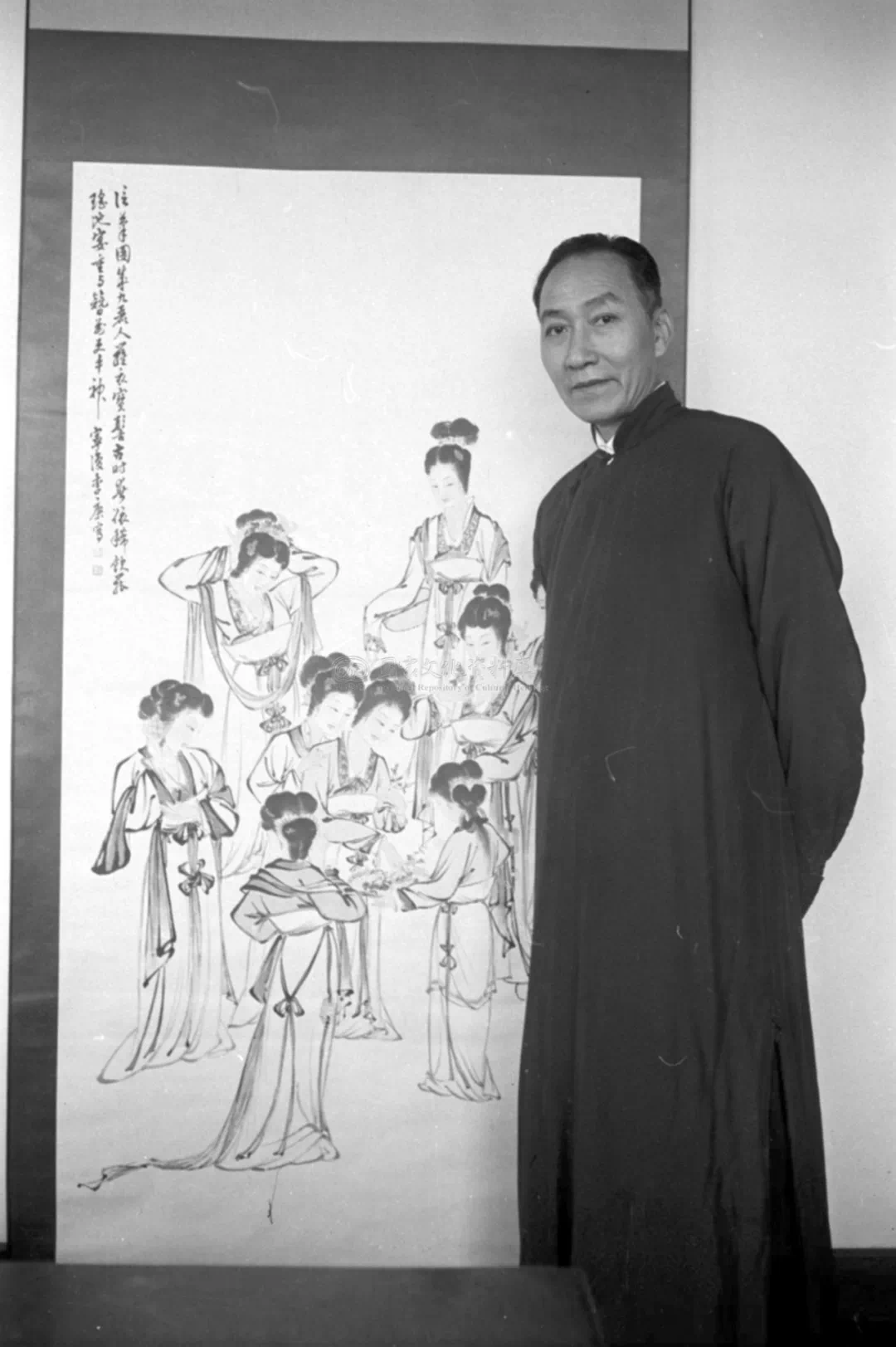

这些作品的创作者,正是画家季康(1911-2007)。

他出生于浙江宁波慈溪,7岁便成孤儿,少年时在金店做学徒,靠祖父遗留下来的《芥子园画传》、《十竹斋书画谱》几本画谱自学绘画。买不起纸笔时,他常常用树枝在泥地上描画,练就扎实功底。19岁时,季康就在上海举办画展,展现出非凡的艺术天赋。及长与叔父季守正在沪连袂展出多次,颇受当时艺坛注目。

昆明办画展,成功吸粉飞虎队

1937年抗战爆发,26岁的季康随大批文化人一路西迁,经广州、桂林、柳州辗转来到昆明。当时,他居住在唐继尧的宅邸,凭借画笔创作了140余幅作品,用艺术为民族抗战鼓舞士气。

在昆明,他与飞虎队的相遇,成为一段传奇。那次画展,让美国飞行员第一次近距离感受到中国水墨的意境之美。飞虎队员们被深深打动,与季康合影留念,留下了跨越国界的友谊。此后多年,即使远赴美国,季康仍与飞虎队老友保持往来。

画坛“三绝”,艺德兼备

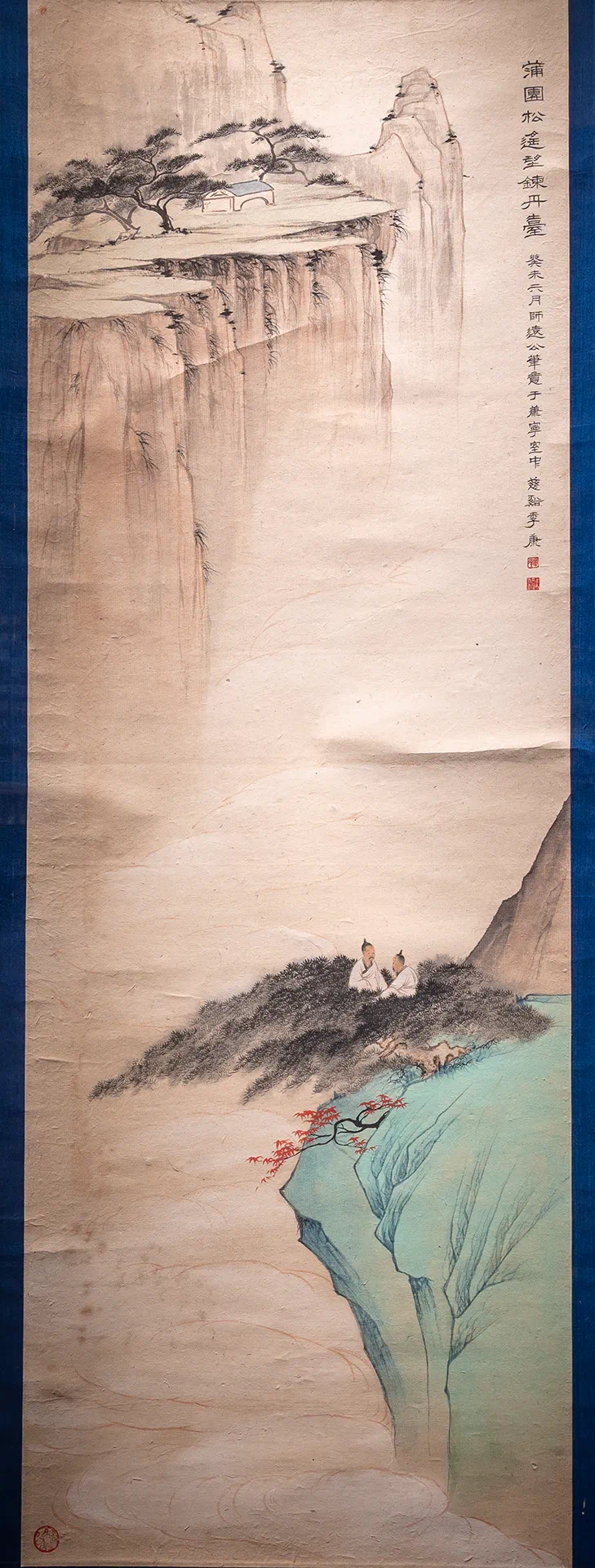

季康以仕女、鞍马、花鸟著称,被誉为“季康三绝”。他的仕女画婀娜生动,曾获张大千盛赞“观看数百年写团扇仕女,亦未有企及吾宁复道兄者”。笔下的骏马英姿勃发,既有郎世宁的遗风,又融入书法的洒脱。1947年赴台后,他的《百兰图》被宋美龄收藏,晚年移居美国,仍笔耕不辍,一生留下五千余幅作品。

季康在画坛交游广阔,朋友遍布各个年龄层。从徐悲鸿、张大千、溥心畬、黄君璧、叶公超、于右任到年轻一代艺术家,都是他的朋友。

女儿季小宁回忆:“我姊睡的摇篮是徐悲鸿家的,于右任有时到我家午睡,小时候席德进和刘其伟帮我画过像。”“他们互相尊重赞赏,以画会友。这些友人不仅喜欢父亲的画作,也经常道出真心的赞叹。”

张大千长季康12岁,却称季康为兄,并为他写下“眼中恨少奇男子,腕底偏多美妇人”的评价,足见二人交情之深。

艺术心法与遗产

季康在80岁时总结了自己的画人物的心法:“未画之先,须深思熟虑,笔不妄下,使行伫坐卧,得其娉婷婀娜之姿,俯仰向背,合乎生理所然,眉目尤须生动,神情还期娴雅,而复置景为助,亦宜简洁明畅,当与主体相呼应,勿夺主体之光彩,先工后意,免致鲁莽,气定神闲,方见功力。”

季康是一位多产画家,一生创作了五千多幅作品。1947年到台湾后,他潜心创作《百兰图》,被宋美龄收藏。他的作品深受蒋介石和宋美龄的喜爱,阳明山中山楼三联八扇屏就出自他的手笔。

回望季康的生命轨迹,他不仅是丹青妙手,更是谦谦君子。滇池之畔的那场画展,不仅是昆明的一段珍贵记忆,更是中美并肩抗战的历史注脚。他用画笔记录战火年代的民族气节,也用艺术建立起真挚的国际友谊。