10月11日召开的云南省委城市工作会议强调,要在推动产城融合上下功夫,培育城乡消费新业态,提高城市就业吸纳能力,以城带乡、以乡旺城,促进城乡融合发展。

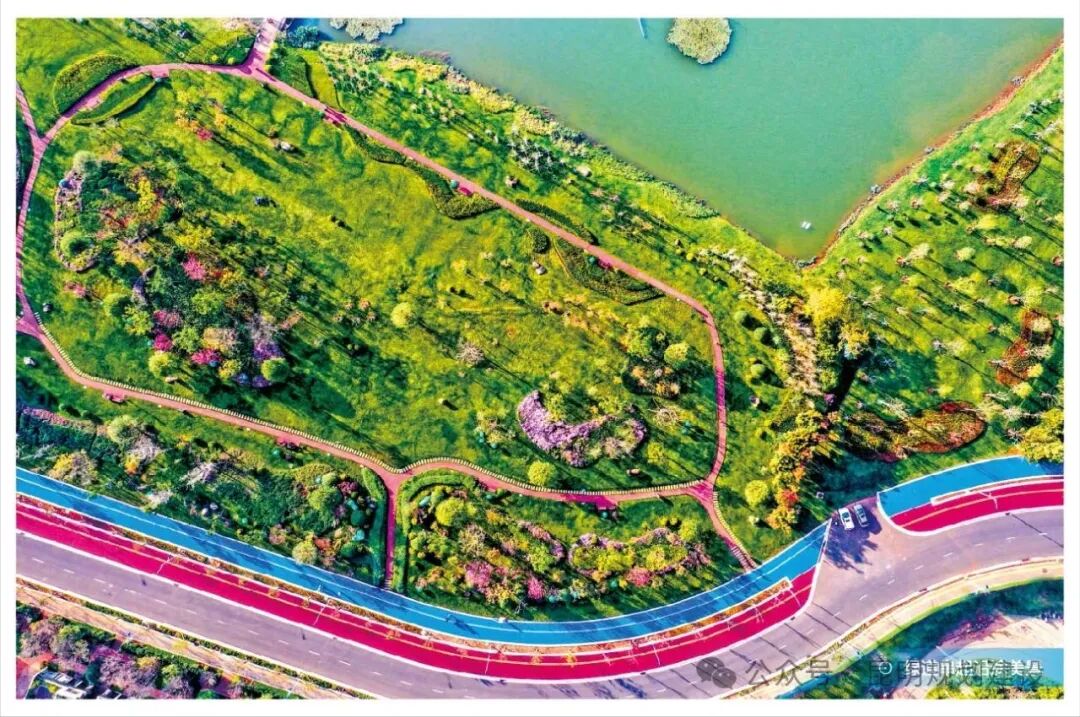

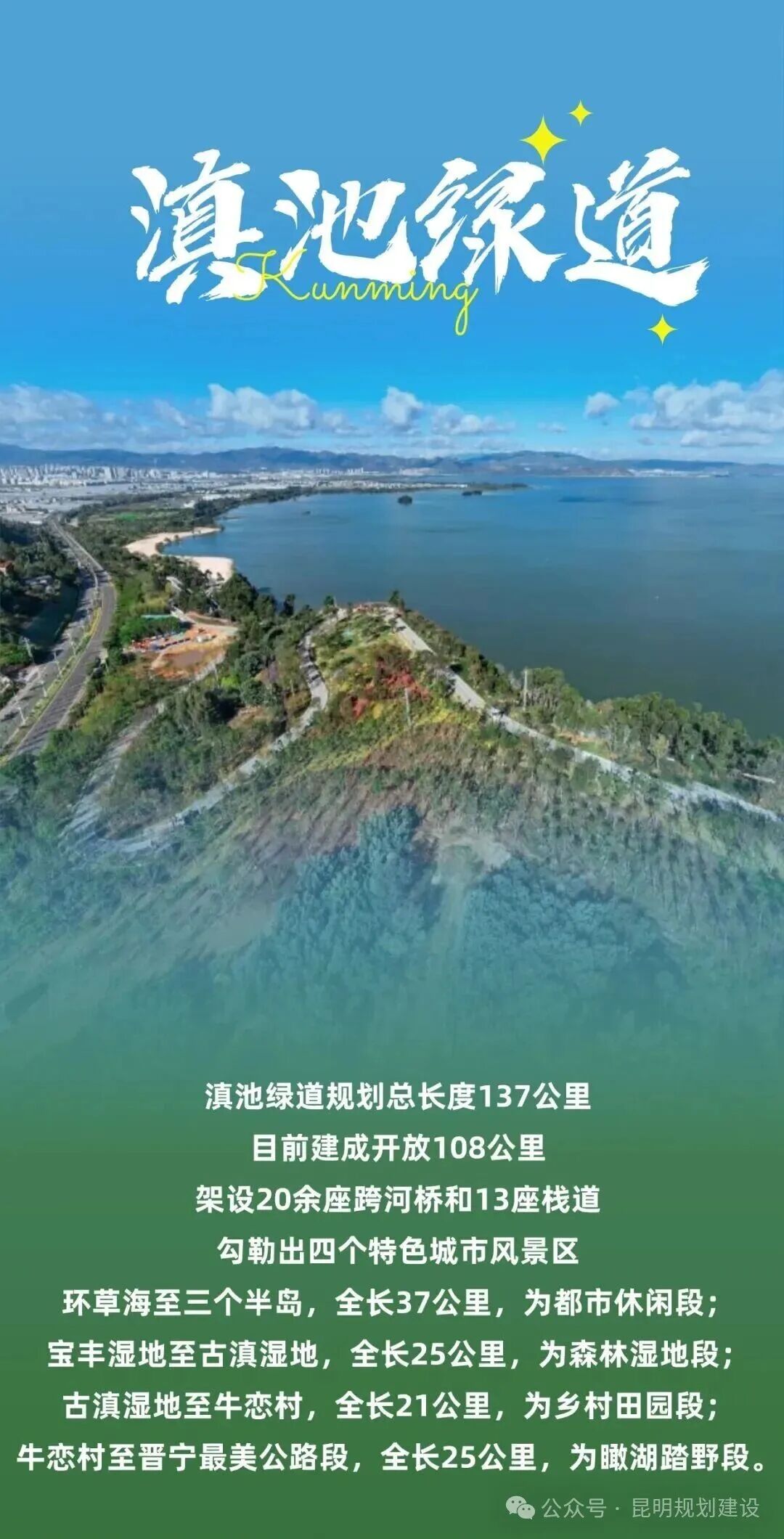

近年来,昆明市持续打造108公里的滇池绿道,其中40多公里布局了业态,成了一条充满活力的“绿道经济带”。以城带乡、以乡旺城,盘活了资源、带动了消费、保护了环境,成为积极培育城乡消费新业态的典型案例。

文旅产业发展新动力

刚刚过去的2025年国庆中秋假期,昆明市以滇池绿道为纽带,串联周边开展的一系列活动,成为文旅产业发展的新动力。

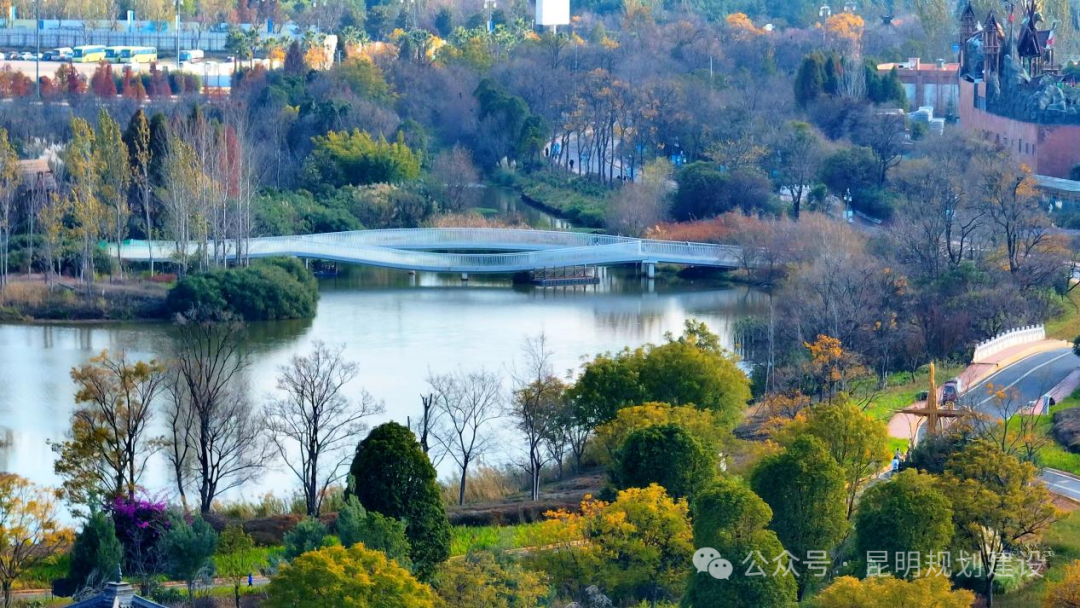

假日期间,滇池绿道草海开合浮桥开放,迅速成为网红打卡地,共接待游客19.64万人次,市民游客漫步在水上栈道上,体验“草海穿行”,到滇池西岸参加流动艺术周暨第七届西山睡美人文化艺术季,看《滇池夜月》戏剧展演,坐热气球,听音乐会,逛文创市集,赏昆明城市园林策展体验中心灯光主题展。

沿着绿道到滇池东岸福保半岛过大地丰收艺术节,赏《滇池丝路情》舞台剧,参加日落音乐节,看山地自行车赛,逛吃美食非遗市集。呈贡江尾社区更是凭借浪漫的金色稻田风光和滇池绿道的必经路线,吸引很多市民、游客前来漫步、骑行、观赏日落。

“高原明珠2号”游船试航,通过串联滇池绿道、沿岸湿地等景观,实现水上观光与陆地游览无缝衔接,推动滇池“航旅融合”。

构建“山水林田路湖”的生态格局

滇池绿道作为昆明市十大重点工程之一,于2021年3月启动建设,由昆明市住房和城乡建设局牵头推进项目实施。项目以世界级高原名城会客厅、滇池最美绿色翡翠项链和环湖生态屏障、城市山水景廊、文化旅游长廊为定位,以“大湿地、大生态、大景区”为建设目标,并配套建设为市民提供便捷服务的驿站、停车场等设施。

为高标准规划建设滇池绿道,昆明市邀请国内知名机构组成联合体参与规划设计,经反复论证研究,以“全国一流、全省第一”的标准规划建设,构建“山水林田路湖”的生态格局,将滇池绿道打造成滇池旅游黄金岸线上最美的风景线。

滇池绿道的建设,是昆明贯彻新思想、践行新理念,塑造城市竞争力、助推城市转型升级的全新实践。绿道在全面保护现有自然山体、滇池、湿地、农田乡道等生态本底,不破坏原有生态前提下,打造出野趣盎然的生态绿道,取得以道守界、依道带面、串道活链、借道展卷四大成效。

以道守界

滇池绿道作为滇池核心保护区的实际落地物理边界线,优化完善了《云南省滇池保护条例》中对滇池生态保护核心区的划定范围。绿道围合面积比原一级保护区内陆域生态空间增加 2.84平方公里,同比增加10%。

依道带面

协同开展区域治理,一体化国土空间整治。作为湖滨生态廊道的骨架空间,以线带面,推动环湖山体生态修复、水环境生态治理、森林结构健康经营、生物多样性提升保护等,形成一体化国土空间整治机制。

串道活链

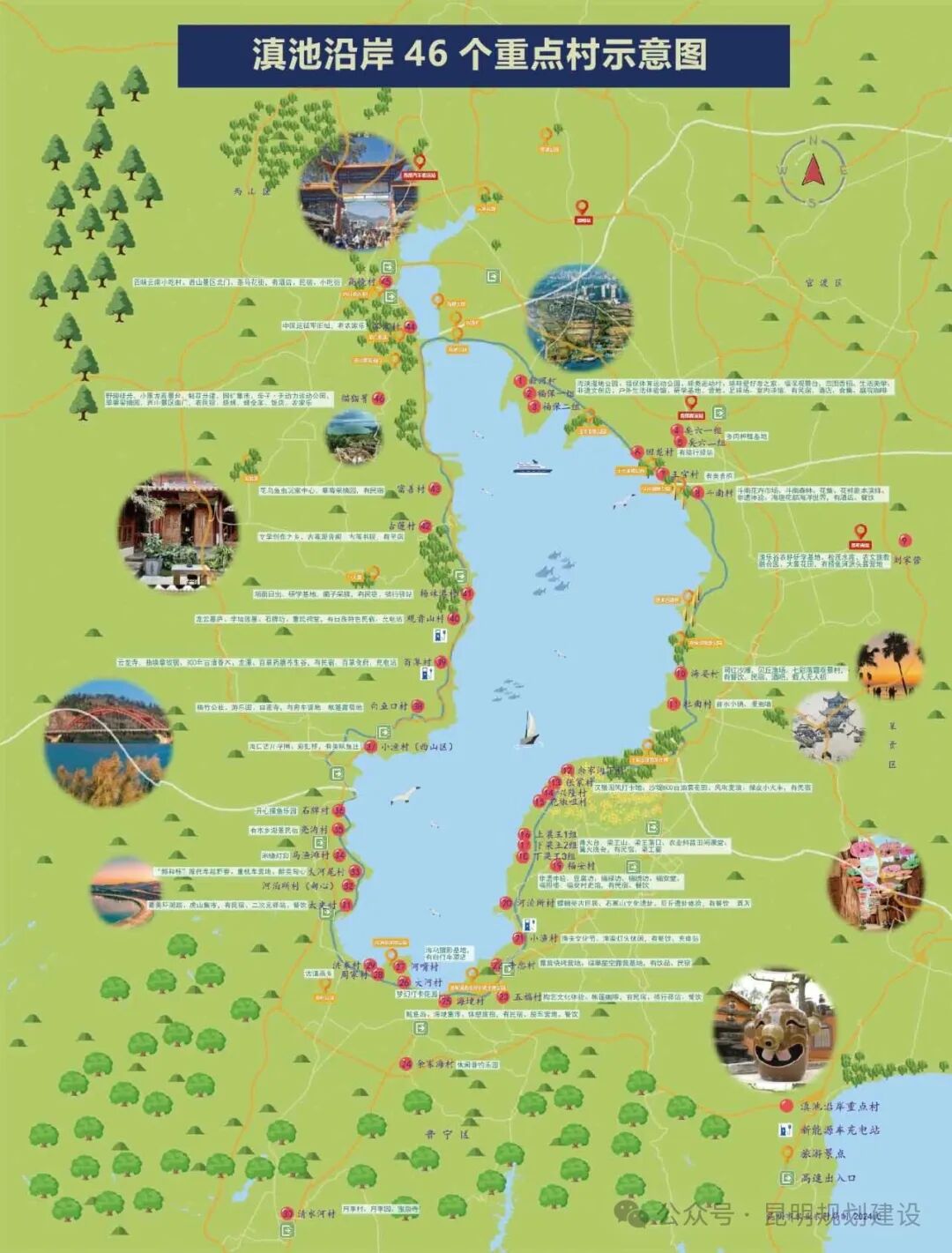

绿道串联了沿线43处主要湿地公园、2个历史文化名村、20 余处美丽乡村,绘就出有生态、有特色、有文化、有风貌、有业态的滇池乡居图景。

借道展卷

滇池绿道设计建造了以“山水林田湖草村”为主题的7座特色栈桥,以“物语小桥”为主题的20余座特色跨河桥,还原了“渔浦星灯”“海潮夕照”等滇池历史古景,并建造了沿线30余处观景平台,将滇池绿道打造成滇池旅游黄金岸线上最美的风景展示屏幕。

推动文旅产业跃升

这个按照世界级标准修建的绿道,不仅是山水画廊、休闲步道、生态走廊,更是推动文旅产业跃升的加速器。依托滇池绿道,昆明市选取了46个具有重要历史文化、地理民俗价值的沿岸村落进行提升改造,目前已形成海晏村、小渔村、牛恋村、百草村、福保村、鲸鱼岛等多个乡村IP,让传统村落焕发出新的生机与活力。

同时,充分利用周边海景、山景、湿地、田园、村庄,打造田园综合体,构建形成布局合理、类型多样、功能完善、特色突出的环滇池乡村生态旅游圈。据统计,2024年滇池绿道串联的46个重点村客流量突破千万大关,实现营业收入5.4亿元,村民人均年收入也因此增加了近千元,成功实现了从“流量”到“留量”的转化。

此外,围绕滇池绿道举行一系列丰富多彩的活动,为昆明带来了新的发展机遇。2024年8月,首届滇池东岸国际咖啡文化嘉年华一鸣惊人。短短9天,65万人次涌入滇池绿道草海段,消费咖啡约12万杯,拉动消费近亿元。

今年8月9日,以“与全球共萃与万物共生”为主题的2025滇池国际咖啡文化嘉年华在昆明滇池东西两岸同步拉开帷幕。这场跨越9天的国际性文化盛宴,首次实现滇池东西岸全域联动,集结20多个特色活动、80余场精彩演出,从“现象级出圈”到“全域化升级”,滇池国际咖啡文化嘉年华正成长为昆明的城市IP。

如今,围绕已建成开放的108公里滇池绿道,昆明正不断通过创新丰富文旅消费场景,以多元供给激发消费潜力和市场活力。

滇池绿道的风光

让游客深度体验“好在昆明”

感受“始于山水 归于烟火”的诗意栖居

正谱写着滇池旅游黄金岸线上

富民、利民、乐民的新时代乡居图

记者:吴劲松

图片:刘凯达、新华社、都市时报、供图

制图:刘妍琳