秋风送爽,昆明即将迎来它最浪漫的秋季,文林街、翠湖、云南大学、大观公园等地的银杏树,将陆续披上金装,成为市民和游客争相打卡的风景线。当无数市民忙着赏叶、拍照,沉醉于这片金色浪漫时,青年书法家、银杏叶书法创作者郭明超,却正俯首案头,在一枚枚精心挑选的银杏叶上,用毛笔书写着关于这座城市的地名、风物与文脉。10月21日,记者专访了郭明超,探寻他在方寸叶片上勾勒出的墨韵乾坤,为昆明即将到来的赏银杏季,增添一抹馥郁的人文墨香。

在肌理与墨色间寻找平衡

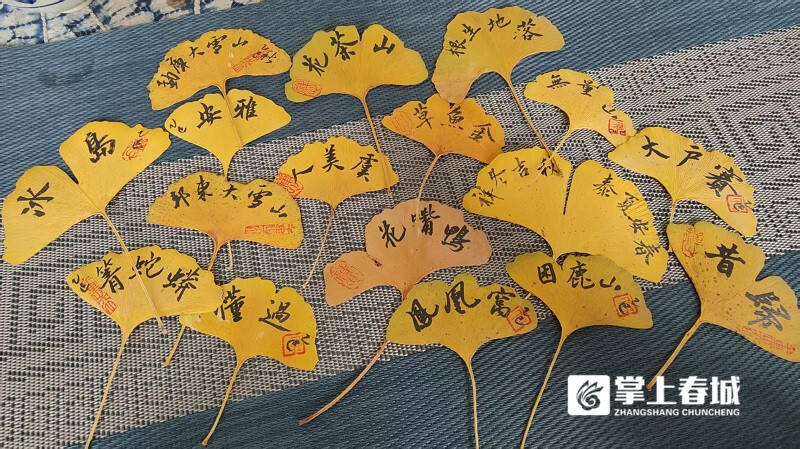

走进郭明超的工作室,仿佛进入一个微缩的金色世界。案几上,一片片银杏叶不再只是秋天的象征,而是化身为承载着“省级保护地名”“昆明名花”“云南茶”乃至“云南咖啡”等文化符号的独特艺术品。

“这可不是一张平整的宣纸,它有它独特的肌理。”郭明超拿起一片叶子,道出了创作的挑战。银杏叶表面有天然的肌理,且不吸墨,褶皱处下笔,墨迹容易断开;太干的叶子,墨很难浸进去。

面对这些难题,他总结出了自己的心得:“皱褶多的地方写慢一点,根据叶子形状调整字的布局,最重要的是掌握好叶子的干湿度。” 郭明超介绍,写行楷大概需要叶子七、八分干,新手尝试则建议在五、六分干时下笔,成功率更高。

一片叶子的文化传承之旅

创作的灵感,源于郭明超的《扇阅古今》书法展,在这次书法展中,他和学生用扇面书写昆明地名,创作了230余副作品,得到众多好评。当他行走在文林街和翠湖边上,看到飘落的银杏叶,觉得它十分像浓缩版的扇子,一个将书法与银杏叶相结合的想法便自然萌生。

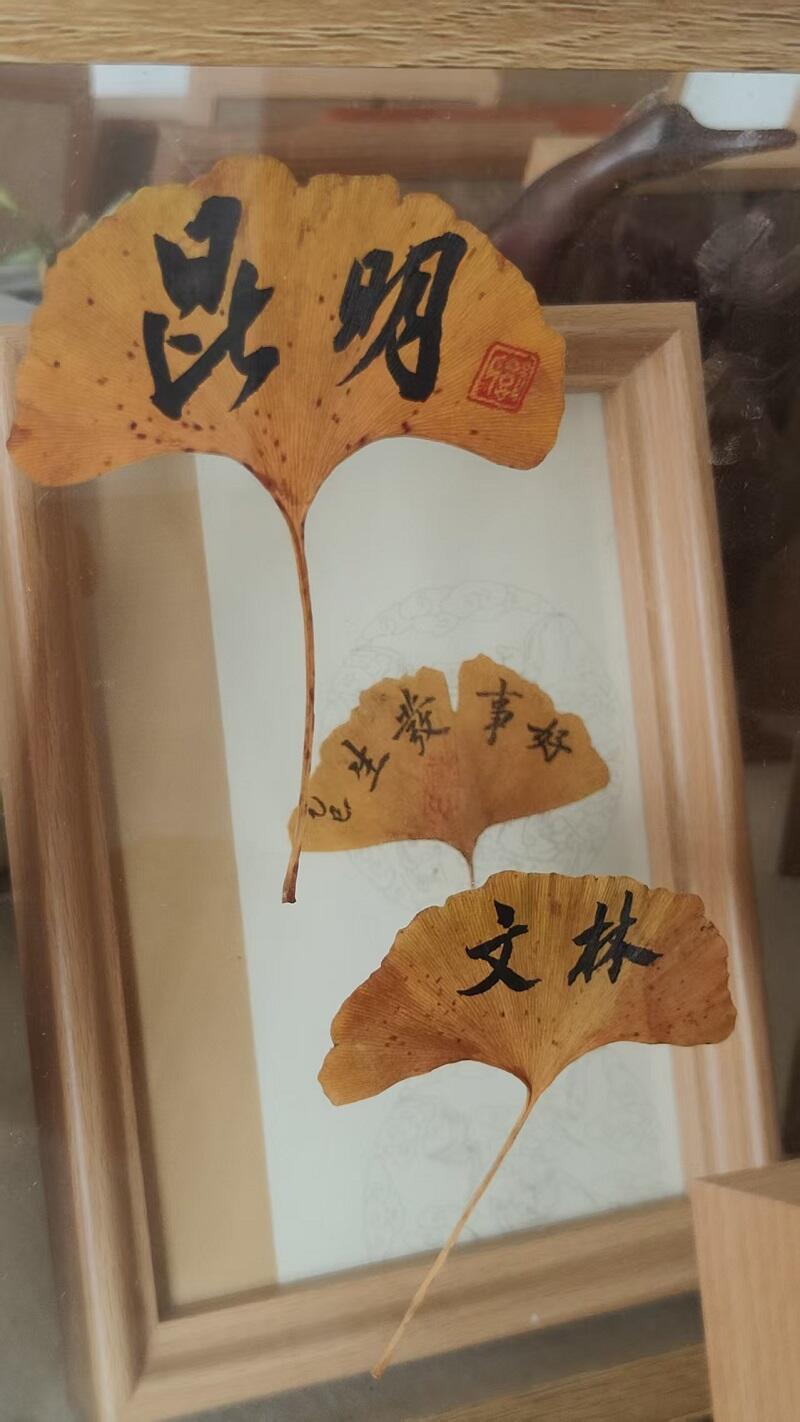

“这条街当年是科举考试之地,文人如林,西南联大的先生们也常往来于此。”郭明超说,用文林街的银杏叶作为载体,既是对“一叶知秋”传统诗意的呼应,也是对这条街、这座城文化底蕴的一种特殊传承。

此外,郭明超还将这视为一种环保且富有意义的尝试。“落下来的银杏叶本来是要被环卫工人扫走的‘无用之物’,我们把它利用起来,就可以赋予它新的价值。”对于未来是否打算将其制作为文创产品,他乐见其成,“如果这些作品能作为文创产品流通起来,被更多人喜欢和收藏,那比我自己写完放在家里更有意义。”

让地方文化在叶脉上“活”起来

“中国的书法艺术讲究计白当黑,叶子小,写满了反而失去了韵味。”郭明超介绍,在银杏叶片上写字时,他一般选择书写短小的词语或四字以内的吉语,让精致的书法与叶片的天然形态相得益彰。

谈及创作内容,郭明超说:“因为我们是昆明人,要用我们自己的方式,把地方的文化传播出去。”为此,他进行了一系列系统性的创作:他查阅资料,将全省三批共126个省级保护地名悉数书写在叶上;他将昆明有名的花、乃至用方言称呼的花名,也写了上百个;随后,茶的醇香、咖啡的浓郁,也将依次在他的笔尖与叶面上定格。

在郭明超的书法课堂上,学生们对这种新奇的形式表现出极大的兴趣,已经盼望着学校的银杏叶黄时,捡来亲手尝试。

如果您也心动,想在这个秋天亲手体验叶上书法,郭明超给出了贴心建议:

1.挑选与压制:尽量捡拾叶柄完整、叶面较大的银杏叶,拿回来后夹在厚重的书本中压平,自然阴干约两天,达到五、六分干为宜。

2.书写与固定:书写时无需额外固定,用手轻挡即可,方便随时转动叶片,顺应其不平整的弧度。

3.点睛之笔:完成后,盖上一枚小巧的“闲章”,能为作品增色不少。

这个秋天,当您漫步于昆明金色的银杏大道时,除了用镜头记录光影,或许也可以驻足片刻,想象一下,在那一片片精致的叶子上,正承载着墨香与诗情,等待着有心人的发现与共鸣。(掌上春城 记者陈若男)