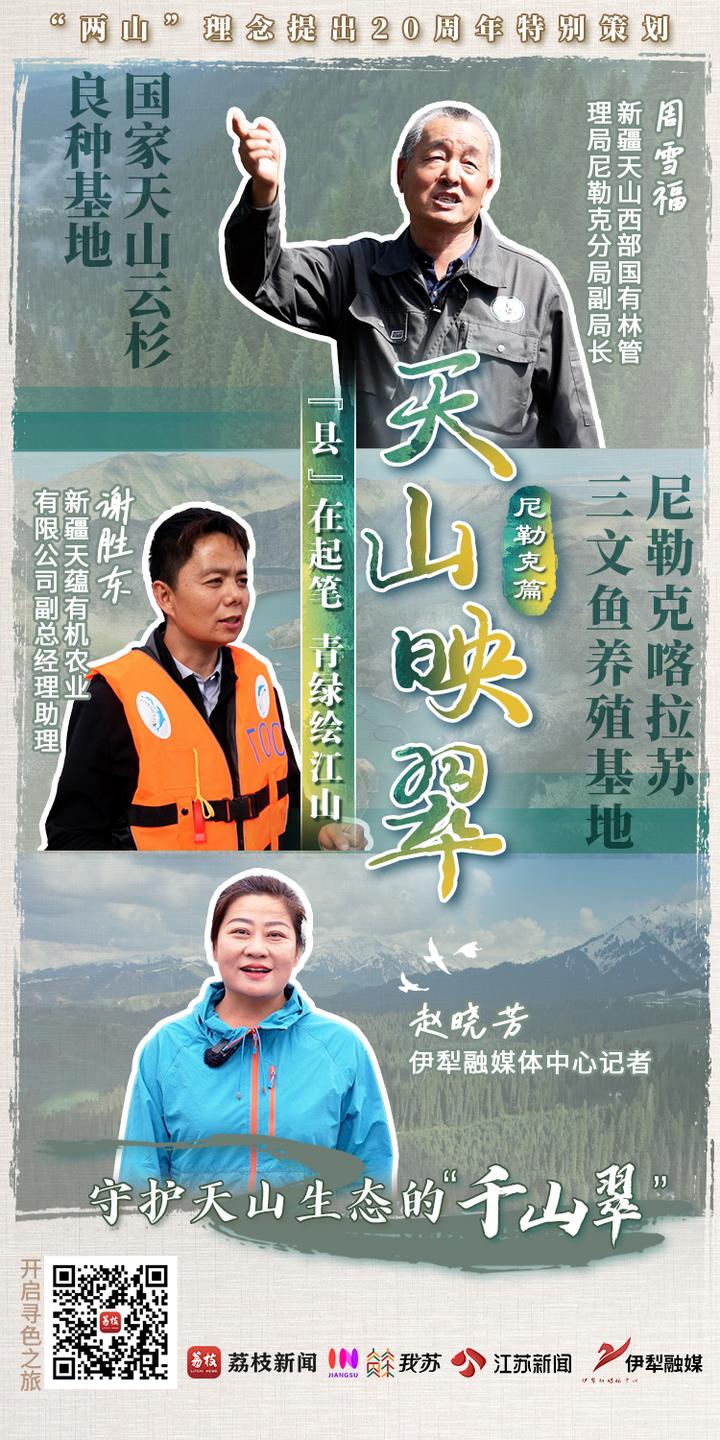

编者按:今年是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年。二十年来,“两山”理念如一抹青绿泼洒神州,勾勒万千生态画卷。落笔处,是人与自然共生共荣、和谐发展的多彩中国。在江苏省互联网信息办公室的指导下,江苏省广播电视总台推出《“县”在起笔!青绿绘江山》融媒体行动,深度解码“两山”实践生动样本,探寻县域“中国色”如何绘就,邀你共读绿色发展的时代答卷。

video

在新疆天山的褶皱里,喀什河蜿蜒流经伊犁哈萨克自治州尼勒克县,清冽的冰川融水滋润着这片土地。翠色的云杉绵延于重重山峦之间,于天际铺展一片连绵的绿浪。而在天山怀抱之中,三文鱼养殖基地的水面正泛动着粼粼微光。

如果要问属于尼勒克的“中国色”是什么?答案一定是那抹无处不在的“千山翠”,它浸染山野、绵延不绝,不仅绘就出一幅幅生态画卷,更成为这片土地发展的鲜亮底色。

这抹翠色如何给城市带来生机与希望?带着这个问题,记者走进天山云杉良种基地,探访三文鱼养殖基地,与当地的守护者、建设者一起寻找尼勒克的绿色发展答案。

此间青杉

为天山植入“绿色心脏”

今年夏天,在伊犁有一种火爆全网的打卡方式,那就是“旱地拔葱”式拍摄雪岭云杉。视频中,一株株云杉如绿色长城般巍然屹立,直指苍穹。而每一帧火爆画面的背后,是一株株苍翠的云杉以四季常青的姿态守护着天山生态。这些“大葱”是如何从小小树苗成长为参天之势,又是何以成为守护新疆生态的绿色心脏?带着这个疑问,记者走进了尼勒克国家天山云杉良种基地。

作为新疆唯一的国家级天山云杉良种基地,这里不同于普通苗圃,自1995年建立以来,一直肩负着林木种质资源收集、保存与利用的重任,致力于选育遗传品质优良、适应性强的林木种子,为全疆的植树造林与退化林修复持续输送优质种苗。

刚一进入基地,记者便注意到工作人员正细心地为云杉挂上带有二维码的标识牌。新疆天山西部国有林管理局尼勒克分局副局长周雪福解释,这是每株树的“电子身份证”。

“为了能够更好地管理树木,我们今年启动了植物数字资源库项目。技术人员通过对每一株苗木的高度、树径等生长指标进行测定,并将数据录入基地的植物数字资源库,生成一张张二维码。”周雪福介绍,手机扫一扫,苗木编号、种源信息、生长数据、抗病虫害情况等就一目了然了。

“过去靠人工巡查、记录,效率低,还容易漏,现在把这些数据实时上传到植物数字资源库,系统能自动分析每棵苗的生长情况。”周雪福说,有了这套植物数字资源库,不仅能精准预警苗木病虫害风险,还为系统性开展优良单株选育提供科学依据。

望着如今漫山挺立的云杉,周雪福回忆道:“以前这里还是一片荒山。”他将培育云杉比作养育孩子,“要时刻操心,关心它们成长。”云杉种子催芽如同生豆芽,需严格控制温湿度,技术人员每隔两小时就要翻动一次,防止温度过高或过低影响发芽。经过反复试验,他们发现温室环境下,一年期云杉幼苗的生长速度可达自然环境的3到4倍。于是2023年,基地建起了温室大棚。

然而,育苗的艰辛远不止于此。周雪福补充道,幼苗期的云杉极为脆弱,在自然环境中每年仅长高一两厘米,长成参天大树需要数十年甚至上百年。加之云杉根系娇气,主根再生能力弱,幼苗需在户外移栽两到三次,待其完全适应野外环境后才能上山移栽,整个过程长达七到八年。正因如此,若要让1000亩荒山变绿,则需8万株15米高的云杉,花费60年,付出两代人的努力。

正是由于培育过程的漫长与不易,他们在技术探索上更加执着。种子发芽初期,周雪福和同事们在棚内日夜守护,却因通风与喷淋设备不匹配,去年夏季棚内温度一度逼近70℃。尽管他们不停喷水降温,仍有近90%的幼苗在高温中枯黄。一次次摸索、一次次总结,他们终于掌握了在高寒地区实现规模化育苗的关键技术。

周雪福透露,为进一步提升育苗质量,基地计划对温室大棚进行升级改造,除了加装风扇和喷灌设备外,还将采用轻基质容器育苗,预计能使苗木年增长量提高30%到40%。

“为何要如此倾注心血培育云杉?”面对提问,周雪福语气坚定:“天山云杉根系发达,能有效涵水固土,对新疆来说太重要了!”据科学测算,每株成年云杉可蓄水2.5吨,年吞吐量达25吨,堪称“微型水库”。在干旱的新疆,云杉林就是涵养水源的生命法宝,每一片都是一个巨大的天然净化器。

如今,在一代代人的努力下,基地现有育苗面积475亩,栽种近60万株苗木,保存有192个无性系优树资源,建成了320亩云杉初级种子园和20亩优树资源收集区。

而作为全疆唯一的国家级天山云杉良种基地,这里也持续为新疆生态“输血”:累计培育优质天山云杉苗木超过150万株,其中10万株已成功引种至乌苏、沙湾、乌鲁木齐等地,用于十余个重要生态区域的修复治理,成活率超过80%。

植此青杉,守护天山。这些承载绿色希望的苗木,不仅让本地5万亩荒山披上绿装,更支撑起天山南北的生态修复工程,在边疆构筑起了一道道坚实的翠色屏障。

天山跃出三文鱼

冷水鱼“游”出产业“加速度”

在雪岭云杉的默默守护下,天山冰川融水奔流而下,于伊犁河谷间汇聚成一片片翡翠般的湖泊。这清澈纯粹的天山雪水,不仅滋养着万物的生机,更悄然孕育了幸福的另一种可能——在这里,尼勒克县正成功养殖出品质优异的三文鱼。

位于喀什河流域的新疆天蕴三文鱼养殖基地,依托如翡翠玉带般的天山融水,产出了全国30%份额的优质三文鱼,甚至远销海外。

远离海洋的新疆如何养出海味?新疆天蕴有机农业有限公司副总经理助理谢胜东告诉记者,三文鱼属于洄游性鱼类,既可在淡水中生长,也可在海水中生长。“我们养殖的品种主要是虹鳟,属于冷水性鱼,尼勒克冷水资源非常丰富,贯穿全域的天山冰川雪融水平均水温常年保持在12到20摄氏度,加上无工业污染的纯净水质,为冷水鱼规模化养殖提供了天然条件。”

谢胜东介绍,为了保证三文鱼的生长环境,基地为三文鱼提供了三重保障。

在水面拉起长长的拦污栅栏,拦截上游漂浮的浮渣杂物,为养殖设置第一道清洁屏障。

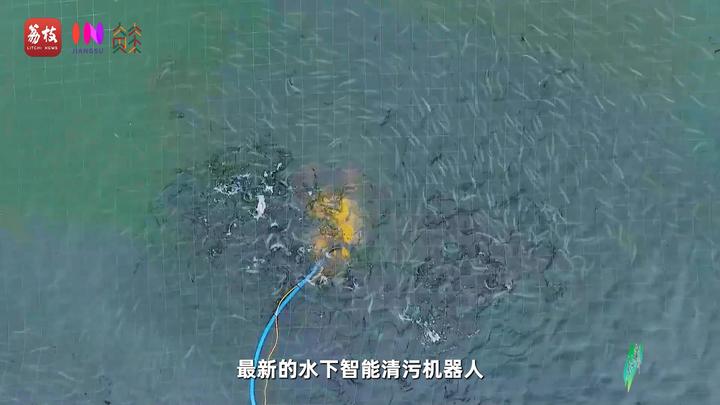

采用智能化投喂系统和半封闭循环水系统,开创全国首个自动化智能化大水面生态环保网箱养殖系统,并制定全国首个绿色生态环保网箱养殖地方标准,让三文鱼用上智能家居。

自主研发水下智能清污机器人,对养殖网箱进行深度清理,为三文鱼之家提供生态保障。

有了这三重保障,三文鱼得以在理想的水质中健康成长。“我们在基地上下游均配备了水质在线监测系统,如果上游水质打100分,下游也绝不会低于这个分数。”谢胜东的话语中难掩自豪。

天山雪水,自古便是大地的血脉,哺育着一代又一代人。而三文鱼的生态养殖,不仅是对水资源的精心守护,更是一种从现代生产向生命源头的回归——守护好这片水,就是守护我们赖以生存的根本。“在天山脚下发展三文鱼产业,如何做到产业和环境相平衡?”面对提问,谢胜东坚定地回答:“绿水青山就是金山银山,只有生态好了才能养出高品质的三文鱼。”

他介绍,自2014年养殖基地建立以来,企业始终秉持“科技为首、环保为基”的发展理念,持续推进三文鱼产业的数智化全链条建设。如今,这里已形成从苗种繁育、智慧养殖到精深加工的一体化产业链,年产能达1.2万吨,产品不仅畅销国内,还远销东南亚、中东和欧洲,真正实现了生态与经济效益的双赢。

在新疆天蕴有机农业有限公司位于喀拉苏的初深一体化加工厂,日处理量约30吨的生产线正高效运转——三文鱼出水后最快1小时即可进厂,经先进的自动化设备处理,最快仅需24小时就可端上北京、上海等消费者的餐桌。

“我们构建了全产业链追溯体系,严格按照HACCP体系化全流程管控生产过程,每批产品均有唯一身份标识,让消费者吃得安心、放心。”谢胜东补充道。

尼勒克县的三文鱼产业,不仅带来了优质的水产品,更成为当地群众增收致富的新路径。近年来,越来越多农牧民加入三文鱼产业发展中。在新疆天蕴公司,有超过60%的员工是由本地农牧民转型而来。通过系统的岗位培训,他们成功化身为天山脚下的“新渔民”,为尼勒克的发展注入崭新活力。

十一年来,新疆天蕴公司探索出“龙头企业+专业合作社+农户”发展模式,带动当地609户农户以及480名重点监测户入股产业链,开展劳务分包、渔家乐、农产品购销等经营活动,累计分红730.8万元。

![]()

从守护天山南北的一抹翠色的雪岭云杉

到跃出天山走向世界的三文鱼翡翠牧场

尼勒克的千山翠

早已超越了自然的底色

它是我们对生态的虔诚守护

是写给未来的绿色答卷

更是绿水青山就是金山银山的生动实践

天山脚下

这抹天山翠正静静染透时光

而新的故事仍在继续书写