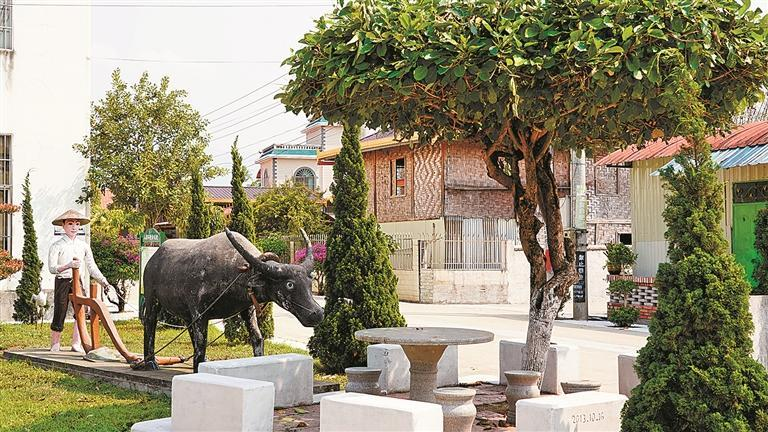

弄换村一角。

时下,走进瑞丽市姐相镇暖波村弄换村民小组,村路两旁的稻田泛起层层金浪,沉甸甸的稻穗在微风里轻轻点头,空气中弥漫着清甜的稻香。沿着宽敞整洁的村道信步向前,两排绿油油的芒果树列队迎人,炽热的阳光倾洒在一座座白墙黛瓦的傣家民居上,整个村寨显得既明亮又宁静,宛如一幅铺展在边境线上的田园诗画。

“以前村里的道路又窄又烂,一点都不方便。修路以后,大家出行方便,村容村貌也得到了提升。”弄换党支部书记帅很摆介绍道。村内主干道宽阔平整,两侧人行道地砖整齐,绿树成荫——这一切,是村党支部带领群众“自己动手、共建家园”干出来的。当初,为解决道路狭窄、会车困难的难题,党员率先退让自家院墙1米。“道路宽了,心胸自然也就宽了。身为党员,理应作出表率,该让就让。”随后,村民纷纷响应,没钱买砖,就去城里找淘汰地砖;没有砂石,就各家凑钱采购;劳力不够,家家出人轮班帮忙。最终,一条由村民亲手铺就的宽敞村道贯通全寨。“路好了,晚上散步、骑车都舒服多咯!”老人帅相岩感叹道。

环境之变源自共治共享。弄换村实行“分组包干、轮流扫街”机制,将全村分为12个小组,按月轮流打扫公共卫生。“我为全村扫一月,全村为我扫一年”成为共识。监督小组定期检查,发布“红黑榜”,村民自愿参与、互相督促。“现在哪家门口脏了,自己都会赶紧打扫。”

弄换村地处中缅边境,冬无严寒,土地肥沃,适宜种植反季节西瓜。“种西瓜一年能收入十来万元,不比在外打工差。”岩管和同伴们租赁土地规模种植。目前,全村有30多户在发展西瓜种植,去年产量超5000吨,产值突破千万元。

产业振兴是村民幸福生活的根基。走进弄换,几乎家家院子里都晒着金黄色的“干兰片”——这是一种用传统工艺制作的豌豆食品,豆香浓郁、酥脆可口,是弄换的特色招牌产品。

“我们家的干兰片味道好,预订客人多,根本不愁卖,每月收入五六千元。”贴旺指着院里晾晒的干兰片说。

像贴旺一样,弄换村全村有20多户依托庭院制作干兰片,月收入在两三千元。这些小庭院经济,正悄然变成致富的“幸福产业”。2022年,在政策支持下,村里建起400平方米的傣家古法豌豆片传承基地,推动这一传统美食走向规模化、品牌化。

“回村开农家乐,比在外面打工强多了。”丹明农家乐老板笑着说。他的农家乐主打傣家特色菜,周末经常满座。“现在村里环境好了,游客也愿意来,收入不错,还能照顾老人孩子。”越来越多像丹明这样的年轻人选择返乡创业,依托家乡资源,他们在家门口实现挣钱顾家两不误。

颜值提了上来,素质也得跟上去。弄换村将勤俭持家、廉洁自律的家规家训翻译成汉傣双语,制成家训牌挂于各家大门旁。村里还建起“新时代文明实践站”,每月组织开展宣讲、培训、志愿服务,红白喜事大操大办、薄养厚葬等陋习渐渐消失,民风民俗愈加清朗。

乡村振兴,离不开清廉护航。瑞丽市纪委监委积极推动弄换村“清廉村居”建设,村财账本全面公开,涉农补贴、项目资金一目了然。村里还推选老党员、老干部担任特约监督员,对项目建设、资金使用、干部作风进行“贴身”监督。

从民风好转到产业兴旺,从环境改善到人心凝聚,弄换这个边境村寨的蜕变,村民们真实可感、可见、可触。它的蜕变,不仅是边疆地区乡村振兴的生动实践,更是纪检监察机关精准监督、全程护航的成果证明。在这里,稻香与廉风交织,古老传统与现代治理融合,正娓娓述说着一个属于新时代边境幸福村的故事。(通讯员 董雪 刘云 文/图)