“文明,让乡村更美好”,这是近日举行的中国文明乡风大会传递的核心共识。在 “千万工程” 经验的浸润下,地处边疆的澜沧县以民族文化为根脉、以制度创新为支撑,深耕乡风文明建设沃土,推动乡村经济焕活、人居环境提质、治理效能升级。从景迈山的古茶林到拉祜寨的芦笙声,一幅兼具烟火气息与文明底蕴的幸福和美乡村新画卷,正在这片土地上徐徐铺展。

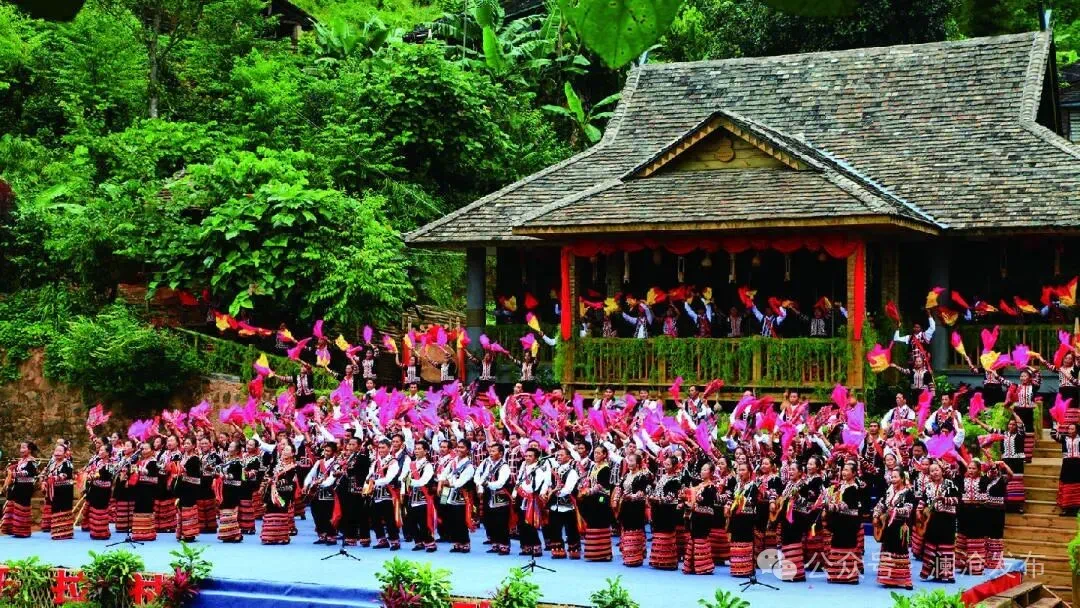

“乡村治则郡县稳,郡县治则天下安。” 走进澜沧县酒井乡老达保村,绿苔覆青瓦的干栏式建筑错落有致,芦笙坊、艺织坊里传出悠扬曲调,身着民族服饰的村民正为游客表演《快乐拉祜》。党的二十大代表李娜倮感慨:“以前年轻人都想外出务工,如今在家门口就能挣钱,日子越过越红火。” 这场发生在边疆村寨的文明变革,恰是对传统治理智慧的当代诠释,正书写着乡风建设的澜沧答卷。

制度创新是乡风转变的 “硬支撑”。古人云 “法者,治之端也”,澜沧县将这一智慧转化为接地气的治理实践,拒绝 “一刀切” 的生硬施策。澜沧县雪林乡明确红白事餐费不超过 150 元/桌,丧葬仪式控制在 3 天内,还将生态安葬纳入条款;老达保村则联合上海华建集团制定村庄风貌导则,以村规民约形式规范新建房屋样式,更把基层治理要求细化其中。这些带着烟火气的规定,靠 “党员带头 + 理事会主事” 落到实处——例如,组建的红白理事会,让澜沧县雪林乡 “厚葬薄养” 变成 “简葬厚养”,村民节省的资金投入产业发展,2024 年全乡人均增收超 2000 元,印证了 “小智治事,大智治制” 的深刻道理。

文化浸润让文明新风扎下 “深根”。在澜沧县糯扎渡镇大歇场村,风雨桥廊柱间悬挂着茶马古道木刻版画,村民周永权放下锄头拿起刻刀,将放牧晚归、茶山云雾等生活场景刻进作品,这些带着乡土气息的版画不仅在京沪展出,更成了游客追捧的 “古道手信”。老达保村则以拉祜族芦笙舞、《牡帕密帕》等非遗为载体,通过歌舞演出传递文明理念,《快乐拉祜》不仅唱响央视春晚,更让文明新风随歌声传遍山乡,真正实现 “文化兴则国运兴,文化强则民族强”。

党建引领激活了 “共建共享” 的内生动力。“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,澜沧县将党建引领贯穿乡风建设全过程,筑牢治理根基。老达保党支部牵头成立演艺公司,以 “支部 +公司+农户” 模式把村民变演员、村寨变景区,至今已实现就地演出1100余场,外出演出800余场,演出收入833万余元,实现综合收入1200余万元。澜沧县南岭乡芒付村驻村党员则带头推进 “人畜分离” 项目,多次入户做思想工作,邀请农科专家规划集中猪舍,从 2016 年至今建成 5 座标准化棚舍,让曾经 “圈舍气味刺鼻” 的村寨变成 “村在林中、人在景中” 的宜居家园。澜沧县雪林乡党员更带着政策手册入户宣传,组建 “佤族护组队” 发动村民轮流清扫,让 “脏乱差” 村寨焕发新颜,完美诠释了 “上下同欲者胜” 的协作力量。

文旅融合更实现了 “文明促发展” 的良性循环。2023 年景迈山古茶林文化景观列入《世界遗产名录》后,当地从 “卖茶” 扩展至 “卖风景”,翁基古寨成立住宿餐饮协会规范服务,布朗族 “山康节” 吸引大批回头客,如今山上民宿达 174 家;老达保村依托东西部协作机制落地,由当地政府牵头,联合村集体与在地企业共同投资打造携程度假农庄,通过 “文化 + 旅游” 模式年接待游客超 10 万人次,村民靠歌舞表演、手作销售增收;澜沧县东回镇改新村则依托咖旅庄园,组织儿童成立 “环境护卫队”,让文明习惯与产业发展同步养成。2024 年全县接待游客 733.3 万人次,旅游消费 84.89 亿元,正如 “问渠那得清如许?为有源头活水来”,产业发展的 “活水” 让村民参与文明建设的热情愈发高涨,形成双向赋能的良性循环。

从景迈山的古茶飘香到拉祜寨的芦笙悠扬,澜沧县的乡风文明建设没有照搬模式,而是以制度为骨、文化为魂、党建为脉。这场发生在边疆的文明变革证明:唯有扎根民族土壤、激活群众力量,方能让 “乡音里的文明” 落地生根,让 “烟火中的新风” 蔚然成林,真正践行 “乡村振兴离不开和谐稳定的社会环境” 的深刻论断。