游客在天君殿巷的咖啡馆喝咖啡。昆明日报记者刘凯达/摄

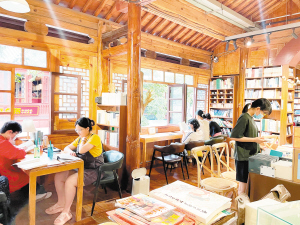

市民、游客在东方书店里看书喝饮品。资料图

“翠湖—老街城市咖啡生活季”活动上的咖啡盲盒展示。供图

“翠湖—老街城市咖啡生活季”热闹的集市。昆明日报记者李海曦/摄

从翠湖南路的云南解放纪念馆里隐隐透出香气,源头来自1950咖啡文化空间。咖啡香气溢出黄墙,让黄公东街的醇厚越发浓烈,墙上绿字铺陈的“人间四月天”,写的是林徽因和昆明的羁绊。

香气飘过云南陆军讲武堂,穿过“九巷十三坡”,“翠湖—老街城市咖啡生活季”持续热闹,与昆明老街的喧嚣融成一片。

游客南来北往,光阴似水流淌。咖啡于翠湖、于昆明,从来不是单纯的饮品,而是跨越百年的“时光媒介”。

交汇:北上与西迁

一条铁路自南向北延伸,一所大学自东向西迁移。1938年的昆明,在抗战的烽火中,见证了一场超越地理意义的文化交汇。

1910年4月1日,滇越铁路全线通车。彼时的终点云南府站,就在如今的塘双路上。与之相邻的金碧路、三市街周边一带,渐渐聚起了领事馆、洋行和商号,街上的“洋人”也多了起来。这条米轨铁路不仅改变了云南的战略格局和商业地位,因为铁路出现在昆明市场上的各类“洋货”也改变了人们的生活,其中就包括咖啡。

“一有铁路,同国内外通邮,人们开始吃面包,有的还喝汽水、啤酒、咖啡……”近代云南名人龚自知讲述的这番言辞,大概就是昆明与咖啡相关的最早记录。

由越南阮氏女子于上世纪20年代创建的南来盛,被公认是昆明最早的咖啡馆之一。然而,在此后的近30年里,咖啡并不是当地人的日常消费。它只是外国侨民、留洋归国者或少数富裕阶层客厅里的点缀,未能真正融入这座城市的肌理。

转变的契机来自一场迁移。1938年春天,抗战局势发生了改变,清华、北大、南开三所国立高校的师生辗转跋涉抵达昆明,成立了国立西南联合大学。喝过洋墨水的教授、思想开放的学生来到了昆明,这种人员的流动不仅带来了文化的火种,也拉动了人们对于咖啡消费的需求。

至此,存在于历史时空的两条“线”终在昆明交汇:一条是沿着铁路缓慢渗透的物质文明,一条是因战争急速迁移的学术血脉,在这座城市的街巷中相遇。这场相遇超越了简单的“舶来品”消费,最终沉淀为昆明城市记忆中独特的一页。

延续:咖香与文化

文明街临街的小楼,东方书店隐于闹市之中。在二楼木窗棂前点一份钱穆版西南联大下午茶,无论选择1926古典冰咖啡,还是“书香”十足的东方拿铁,都能牵起国史大师与昆明的过往。

“人们到一个书店,除了看书还能做点啥?”2018年东方书店原址复建,主理人李国豪就书店的经营业态做过很多设想。“既然咱们那么重视西南联大的文化,那就研究联大下午茶好了。”采纳了店员的建议,李国豪开始扎进书籍文献中,寻找联大名家散落在历史中的生活细节。

东方书店的常客汪曾祺最爱泡茶馆,费孝通中意宝洪茶,钱穆则提及“特别喜欢在他们的乡村僻静处喝咖啡”……藏匿于历史中的这些鲜活细节,被李国豪复刻进了东方书店的下午茶菜单中,将历史的滋味于咖啡香气中延续。

今年国庆中秋假期举办的“翠湖—老街城市咖啡生活季”,让这一缕香气延展到了文林街。800米长的路两边,如今林立着40余家大大小小独具特色的咖啡店。汪曾祺的《泡茶馆》,也描述过当年在这里卖咖啡的茶楼。“茶馆墙上的镜框里装的是美国电影明星的照片……除了卖茶,还卖咖啡、可可。这家的特点是:进进出出的除了穿西服和麂皮夹克的比较有钱的男同学外,还有把头发卷成一根一根香肠似的女同学。”汪曾祺也许不会想到,求学时时常“泡”着的地方,80多年后咖香愈浓。

16年前,张颖在文林街开起了卡夫卡咖啡,一起在这条街上开了很多年店的朋友们,已经把店和自己都变成了翠湖的“老友”。“十几年前喝咖啡的人不多,翠湖附近文林街一带,最早的是兰白红,还有萨尔瓦多、卡夫卡、泊瑞刻、布拉格。当时喝咖啡的人很少,不足以支撑起一家店的经营,必须和其他食品搭配在一起,所以才有了大家记忆中的萨尔瓦多冰激凌,泊瑞刻的刨冰和甜品。”泊瑞刻咖啡已经开了17年,来自韩国的创始人Daniel说:“我很喜欢这个位置,文林街和文化巷,中国文化氛围很浓,而且外国人也很多,所以决定开一家咖啡店。”

浸润着烟火气的咖啡香,早已成为文林街独有的印记,循着这缕香气往时光深处走,羁绊远比当下更悠长。“街上也有几家咖啡店,我记得昆师门口有一家雅座;北门街上那个叫作Cafe House(咖啡之家)的店更神气点。我记得燕卜荪先生喜欢独自坐在那儿,边喝咖啡,边抽烟,边看书。”在人生的最后时光,著名翻译家赵瑞蕻回忆着联大往事,将求学时的人情味,记忆中的咖香留在了最后的著作《离乱弦歌忆旧游》中。

咖啡与文化的深度绑定,延续了这种“烟火气”与“人情味”,更成为连接过去与现在、文学与生活、历史与日常的鲜活章节。

新生:另一种生活

金碧路上,咖啡的香气已弥漫了一个世纪。80多年前,咖啡香飘散在文林街的茶馆。如今在地图上搜索翠湖方圆3公里,供应咖啡的各类门店已有上百家。

咖啡于翠湖、于昆明,从来不是单纯的饮品,而是跨越百年的“时光媒介”。从跨越国境的文化融合、西南联大的思潮交汇,再到当下生活的烟火浸润,以咖啡为线索,串联起名人足迹、商业变迁与城市精神,一点点地记录着翠湖如何从“文人雅集地”生长为“咖啡文化策源地”,也见证着咖啡从“舶来品”到“本土名片”的蝶变。

如今,翠湖周边的咖啡文化正以崭新的姿态持续发展,写出新的一页。

从2023年春天至今,文林社区的咖啡馆数量从16家增加到了70多家,咖啡文化的影响力不断扩大,咖啡文化节则成为翠湖片区的一大乐事。从2023年的咖啡文化节论坛、集市、“九巷十三坡”咖啡打卡地图,到2024年成立“翠湖咖啡联盟”、举办咖啡人才储备论坛等,每次都有新的内容呈现。

“翠湖—老街城市咖啡生活季”的热闹开启,为市民和游客提供了一个沉浸式感受云南咖啡魅力与在地文化活力的假日新选择。在南屏街区域设置的 “云咖出海”主题展及主产区庄园联展中,爱伲咖啡庄园、四只猫咖啡、耕问咖啡等 20 家省内知名庄园与企业集中亮相,展示云南咖啡从种子到杯子的发展历程与创新实践。

此外,咖啡渣回收扎染活动、咖啡渣种植多肉体验、“一颗咖啡豆的长成”互动展示等活动,将环保、科技元素与咖啡文化巧妙结合,让人们在享受咖啡的同时,也能感受到昆明这座城市的创新与活力。

翠湖周边的“九巷十三坡”不仅保留了老昆明的生活底色,还融合了咖啡馆、书店与特色小店,成为市民与游客体验文艺气息的街区。与此同时,云南陆军讲武堂、朱德旧居、云南起义纪念馆等组成的“翠湖博物馆群”,让游客在“一池翠湖水”中触摸半部昆明史,也能感受那一缕延续至今的百年咖香,深入体验“有一种叫云南的生活”的核心目的地。

百年之间,铁路的汽笛声远了,联大的弦歌成了书里的字,但翠湖的咖啡香顺着“九巷十三坡”的青石板路蔓延,钻进博物馆群的展窗,落在游客举着的打卡杯沿上,最终变成这座城市的一种呼吸方式——不疾不徐,却把历史的厚重、文化的鲜活、生活的烟火,都融进咖啡每一口醇厚里,把每一段岁月的滋味都妥帖收藏,再用新的温度,酿出下一个百年的醇香。(昆明日报 记者达娃梅朵 姚丹苹)