沿着芳华里社区一路直行,便来到了滇工老景锔传习馆。这里,是景辉今年2月刚新搬的工作室。

“叮叮叮......”顺着工具敲击的声音,进入到工作室屋内时,一张长长的工作桌便映入眼前,上面摆满了各式各样的工具。 一些木头和竹子制成的工具因为常年持在手中反复使用,表面早已形成厚厚的包浆,在工作桌上散发着温润的光泽。

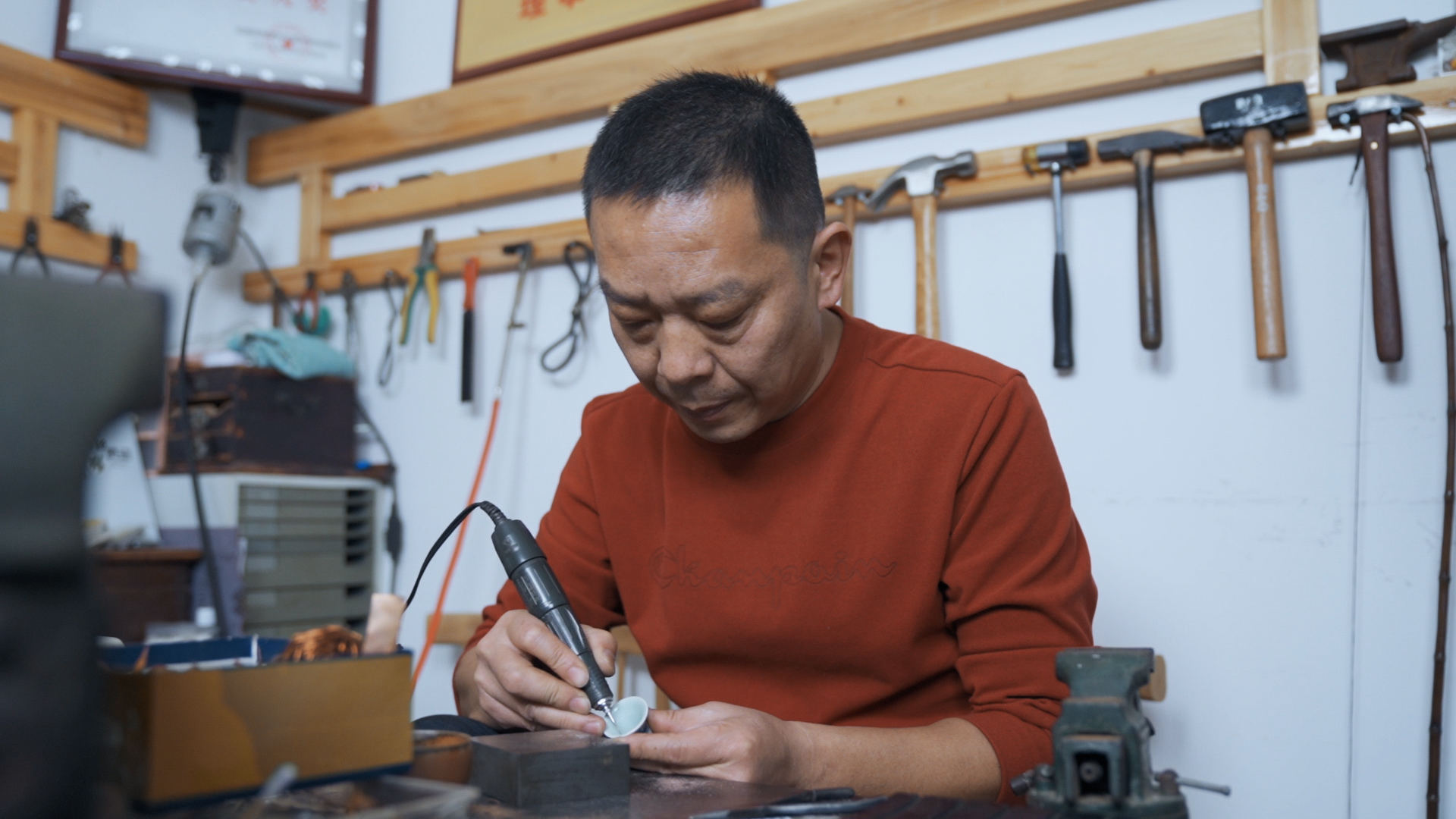

此时,景辉正坐在工作桌前旁修复着不久前客人送来的一个青花瓷瓶子。他在工作桌前一坐就是几个小时,耐心地一块一块拼接被摔碎的物品,那些细碎的渣子也被包好待用。

景辉,出生于云南昆明,锔艺传承人。10多岁起跟随父亲学习锔瓷,至今已有30余年。

锔瓷,就是把破碎的瓷器拼好,用金刚钻钻孔再用锔钉嵌住、抓牢,使得物品恢复原样。像景辉一样的锔瓷匠人们,他们把碎片利用金属连接起来,恢复物品原本的使用价值,令人惊喜的是修复后还会给瓷器增添一种历经沧桑的残缺美。

子承父业,将锔瓷玩出新花样

景辉的父亲景连福是一名出色的锔瓷匠人。在景辉很小的时候,他便开始跟着父亲学习锔瓷。父亲精湛的技艺,严谨的态度,深深影响着景辉。从小的耳濡目染,让景辉在迈入这一古老行当时的脚步越发坚定。

16岁那年,景辉能够开始独立完成一些简单的瓷器修复,比如碗、盘子、茶杯。“修完了他们会送一些鸡蛋或者红糖作为报酬。”景辉喝了一口茶,笑着向记者讲述初学时的那段趣事。

景辉他喜爱锔瓷,但是在那个时候单靠“锔瓷”修复手艺,不足以为生。两年后,景辉开始到工厂上班,以满足生活所需要的开支。但是,他依然坚持着学习锔瓷手艺,经常向父亲请教锔瓷技巧,在融会贯通又加以自己的理解进行了创新。

“从24岁开始到现在,我没有间断过,一直在从事锔瓷这个行当。”景辉说,从那时候开始就像上班族一样,从事锔瓷成为了他的“全职”。

“父亲常告诫我,锔瓷工艺并不仅仅是讨生活的手艺,更是一门博大精深的技艺,学习和传承好锔瓷,还需要很深的文化修养和艺术修为。”景辉认为,要想锔瓷走得长远,不应局限于只修复瓷器,利用锔瓷工艺可修万物,做到见物修物、以破修破、以旧修旧。

三十余载的磨炼,让景辉对锔瓷这门手艺愈发敬畏。在他的心里,要把每件破碎的器物当成一件作品来对待,修复时才会更用心、自身要求也更为严苛。他说,“修复的过程就是在创作。”

“粗活和细活是每个匠人都会的锔瓷手艺。”这也是锔瓷的两大类别。粗活,诸如锔盆、锔碗、锔大缸等民间生活用品为主,大多用铁钉,锔钉比较大,技艺相对粗糙一些。相较之下,细活则精致得多,对象也多为收藏品、艺术品,花费的时间也更多。

景辉精研家传锔瓷手法的同时,他还加之创新,将篆刻、大漆等诸多传统工艺手法运用到其中。比如,瓷杯的豁口上,或点缀小巧精美的玫瑰,或是银质的水滴,让器物生动得越发令人喜爱。

经过反复操作、不断尝试,景辉研究出了新花样“暗锔”,即修复器物时将锔钉打在内部。暗锔的难易程度异于粗活和细活,匠人需要精准的掌握敲打锔钉时的力度以及下锔钉的位置,不允许有丝毫分差错。

功夫不负有心人,景辉的尝试成功了。他用暗锔的手法修复了一把破损的紫砂壶,修复完的紫砂壶散发出“破镜重圆”的韵味。

景辉拿到修复物件时,常常一边喝茶,一边琢磨器物,反复观察器物的碎片、大小、厚薄等细节。景辉说拿到紫砂壶那天,他的心情有些苦闷,内心无比想实践暗锔修复手法,同时也担心万一手法不成功将会毁坏一件作品。

看着散落在地上的烟头,犹豫再三后,景辉决定一试。找茬对缝、划线定位点、打孔、上锔钉……他用丰富的经验小心翼翼地修复着这件特殊的作品。“修复时心里非常紧张,但是动起手来不能慌乱。”景辉说,在手法、力度上不容许有一丁点的偏差。

“当父亲为我的暗锔作品竖起大拇指时,我觉得一切的辛苦和付出都是值得的。”他说。

精益求精,用完美的手法对待每件器物

“没有金刚钻,不揽瓷器活。”这句俗语说的就是“锔瓷”这门民间老手艺。而金刚钻,便是“锔瓷”时需要使用的一种重要工具。

金刚钻钻头的部分镶嵌着一颗小钻石,钻石的硬度非常高,因此才能在瓷器、玉石等材质的表面钻出小洞。用金、银、铜、铁等金属做成大小适合的锔钉,像订书针一样将破碎的瓷片钩合起来,再次成为一个牢固的整体。

“修复瓷器使用的工具很多,但每位手艺人使用的大不相同。”景辉如是说。

铁锤、镊子、锉刀、勾刀、錾刻刀……景辉的工作台上,摆着各式各样的工具。他介绍说,修复器物时需锉刀、镊子等自制工具和电动工具配合使用,以达到锔瓷修复工艺要求。

在他看来,比修复工艺、手法更为重要的是了解每件器物与宝主(待修破碎物品的主人)之间的情感,需要深入了解每一件破碎物品对宝主有着怎样的意义。

面对支离破碎的器皿时,锔的是感情与心血的凝结。轻重缓急的铁锤敲击后,器皿以残缺美得到重生。

在景辉的印象中,他曾修复过一口年代久远的大水缸,那是一次令他难忘的修复经历。

“送水缸来修复的是一位老人,他说想拿来养鱼。”然而修复工作并不顺利,景辉说,土陶做的水缸很松软,修复起来困难重重。

从哪里着手,锔钉该怎么下……景辉琢磨许久后没有想到一个最大力度保护受损位置的办法。

最终,他向父亲请教修复细节和技巧。在父亲的指导下,结合自己多年的经验,采用锡镶、大漆、錾刻、雕刻等多种方式将水缸修复完整。

“这个水缸没有太大价值的,年代太久,修复起来比较吃力。”景辉说,但正是这年岁长赋予水缸和宝主之间不一样的意义。睹物思人,一直看着它就像在怀念人。锔瓷能做到先破再修,这正是体现一种独一无二的残缺美。

“每个器物都是有生命的。”景辉微笑着说,并顺手指向桌上的一个小茶杯。他说,茶杯破碎经修复后,自己一直用来喝茶。可以清晰地看到,茶杯外面有明显的裂纹,这便是景辉使用锡镶的方式修复后留下的痕迹。

每个器物从被制作出来,到被人使用,难免磕磕碰碰。景辉说,“器物就好像一个人的生命历程里总会遇到一些事,难免受伤害。”而锔瓷代表了一种态度,面对缺陷不去试图掩盖,坦然接受不完美,化残缺为美,面对不完美的器物,用近乎完美的手法来对待。

千锤百炼,希望锔瓷越走越好

锔瓷,这项手艺凝聚了无数老匠人智慧的绝技,以及古人的惜物之心,是个精细活,每一个步骤都要静下心慢慢来,最是急不得。

“要学锔瓷重要的是有耐心,需要千锤百炼。”耐心与韧劲成了景辉选拔徒弟的重要标准。景辉说,近些年来,有不少人前来学习,问他几天能学会?也有人上午拿器物来给他锔瓷,问他下午是否能拿到?面对这些急性子,总是令景辉啼笑皆非。

目前,景辉有一名徒弟,在工作之余来学习锔瓷工艺,至今学习了两年多,“可以修复一些简单的物品了”景辉说道。

“修复一件物品坐下来就要几个小时不能走动。”景辉希望前来学习的人先学会静下来,不能着急上手。

锔瓷这一行当的产生是与中国瓷器的发展有着密切的联系。随着经济的发展和茶文化的盛行,近几年来从事这个行当的人数才又渐渐增加起来。他认为,锔瓷技艺是流传千余年的中华绝技,但当下还有很多人不了解这门手艺,还存在着诸多的误解,这需要手艺人的坚守和一代又一代的传承。

“传承面临着很多困难,锔瓷需要的是长期不间断地学习。”锔瓷说起来简单,实则难度系数极高,这门古老的手艺里有数不尽的微妙之处,需要匠人穷极一生去寻觅。他说,“欢迎年轻人能多体验锔瓷工艺,领悟锔瓷的奥秘。”

景辉活泼外向的性格使得他交友甚多,他私下里会毫不吝啬的与同行匠人交流修复手法。不断丰富自己的修复技巧。平时也会和年轻人围坐在一起了解年轻人修复器物的想法。比如,修复茶壶时,结合茶壶的外形和花色,与水滴结合起来加以设计,给修复好的水壶增添艺术色彩。

“经过30多年不断的研究和坚持,锔瓷对我来说已经成为了生活中的不可缺少的一部分。”他说,出去旅游时,会在不经意间注意到地上的小碎片、喜欢寻找破碎的物件拿回家修复,把每个物件当成作品来对待,“修缮后器物所呈现的美是令人惊喜。”

凭借着家传的高超手艺,景辉为人们修复了一份记忆,也修复了一种“破镜重圆”的幸福感。他正用自己的实际行动守护着锔瓷这门古老手艺。景辉说,“未来,希望锔瓷被更多的人知道,能越走越好”。(昆明信息港 记者李丽朱)