编者按:“大国工匠”“斗南第一代花农”“昆明第一批高铁司机”……无论是大人物还是小人物,他们取得的平实业绩或辉煌成就,都是置身时代大乐章中的一个个音符。即日起,掌上春城推出“党的二十大·春城人物风采录”系列报道,对话我们身边的劳动者,讲述他们在与时代同行、大胆追梦和创造价值过程中“了不起”的春城故事。

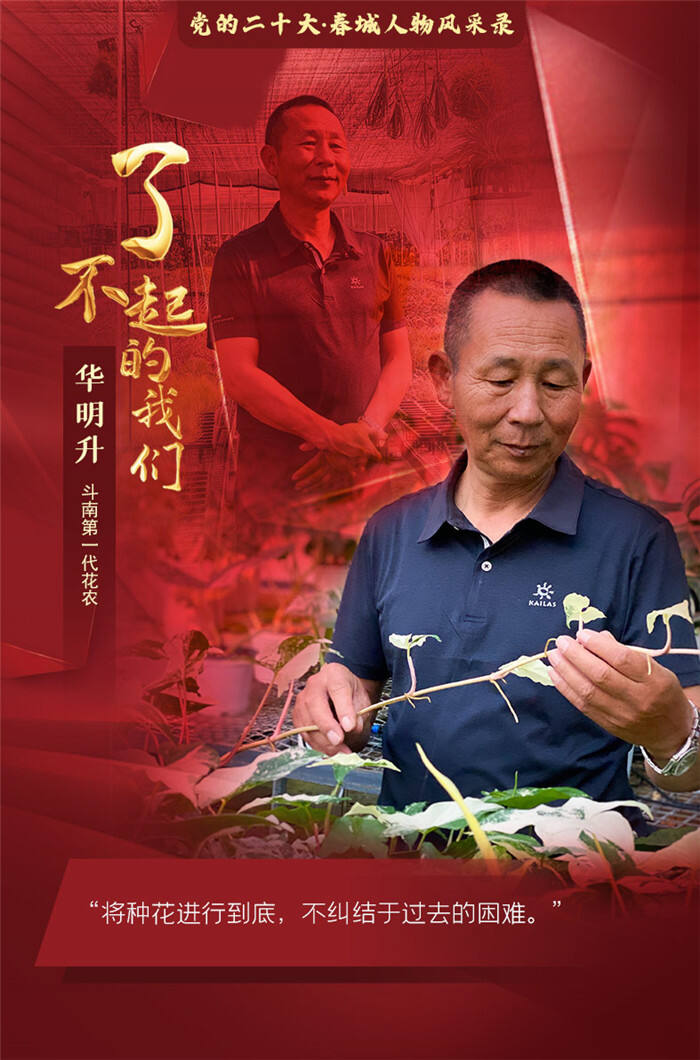

年近60岁的华明升是昆明斗南第一代花农,30多年前菜农出身的他和同行者们在自家的一分地上开始实验种花。让他没想到的是,此举竟是日后斗南发展为全国最大花卉交易市场和“亚洲花都”的一个“开端”。十年如一日,平凡孕育伟大,华明升和第一代花农们笃定前行,成就了如今的“一花一世界”。

缘起:种花从一分地开始

上世纪80年代,斗南就是一个小镇,每家都靠一亩三分地种菜营生,华明升便是其中一个普通菜农。

初见华明升,已近花甲的他不胖不瘦,穿着深色短袖,黝黑色皮肤是常年耕作在花田里太阳下的有力证明。普通的相貌、中等的身材,符合人们对农民的大众印象。

和当地其他人一样,每天日出而作日落而息,不停地倒腾菜地是年轻的华明升的日常生活写照。一次偶然机遇,让华明升的“菜农”身份发生了变化。“当时在市中心白塔路开花店的朋友告诉我,为什么不改变一下,尝试着种种鲜花,你种我卖。”一句闲聊的话语启发了华明升,于是他在朋友的帮助下,买进了一批剑兰种苗,在自己家的一分地上开始了“种花实验”。“刚开始只是试种,根本不懂种花的技巧,就像种蔬菜一样,施肥、浇水、打虫。结果花还是种成了,看着花苗慢慢成长,露出花骨朵,心中满是欣喜。”华明升回忆说,当剪下第一批花去卖,发现利润竟比种菜高得多。于是,他便尝试着种了半亩鲜花,康乃馨、满天星、勿忘我、玫瑰......

经历:种花,十年如一日

种花,常被人说是“美丽事业”。然而,其后的艰辛鲜有人知。特别是作为第一代花农,创下一份事业,成败皆未可知。庆幸的是华明升对做好一件事的执着,对创新产业的笃定丝毫没有动摇,就是要“将种花进行到底”。

从菜农转变为花农,有太多的艰难和不胜枚举的挫败。一个个难关面前,华明升没有低头,一边学一边摸索,十年如一日,硬是闯出了一条路子,成了种花养花的“花使者”。

“起初,要用自行车把花拉到白塔路去卖,不论是雨天、大风天还是烈日当头都照常来回,几十公里全靠人力。”回忆种花卖花的经历,华明升感叹不已,“那个时候从早到晚都是熬在花圃里,不敢有一丝怠慢。春夏秋冬都是睡在棚里守在地里。”

“不纠结于过去的困难。”华明升说这是他的性格,也是他处事的态度。“从第一个12亩的花卉交易市场,到第二个70亩,再到如今亚洲最大的花卉交易中心。”在华明升看来,这几年政府的支持让大家的坚持得到了回报,有了更大的发展。作为第一代种花人心中无比的骄傲和自豪,觉得没有白白经历这些年。

未来:两代人挑起鲜花担子

从斗南村路口形成的花街到斗南花卉交易市场投入使用,再到花拍中心建成,斗南的花卉种植、交易经历了从无到有、从小渐大,“斗南花卉”更是蜚声中外。目前,斗南已经成为国内最集中的花卉企业集群发展和产业聚集区。在全国乃至亚洲,都有着举足轻重的话语权与定价权。曾有业内人士称,斗南的鲜花价格每涨1块钱,全国的花价就会上涨3块钱。

“这是我们这一代花卉人没有想到的,甚至是想都不敢想的。”华明升坦言,随着经济社会的快速发展,未来花卉事业无论是种植、培育还是销售都将是全新的格局。

如今华明升的花产业欣欣向荣,在石林、安宁都建起了基地,专门种植剑兰。“或许种植剑兰对于我来说就是一种情结。”华明升似玩笑地说,欣慰的是子承父业,儿子如今也承担起了种花卖花的担子,不同的是他更有年轻人的想法,更加“弄潮”。

华明升儿子华人从泰国留学回来后继承了父亲的事业,正全身心地投入到鲜花的引进、种植、培育和电商销售中,把昆明的温带小盆栽卖到泰国去,再把泰国的热带花卉进口到中国来。

“花一代”是从无到有,“花二代”就是从有到精。华人肩上也有不轻的担子。身处互联网时代,他深知要做好“花二代”光有一腔热情远远不够,市场需要更多的复合型人才。华人说:“想要做好电子商务,不能仅仅了解植物方面的知识,还要懂营销、懂外贸、懂新零售、懂用户心理。”

每天,华人的花卉大棚里都有直播在进行,不仅普及花卉知识,宣传昆明斗南花卉,还通过直播销售,让斗南鲜花飘香海内外,实现了“花从斗南来”。

掌上春城记者:杨雪煌 缪沛芫

美编:姜维钢

视频:唐涛