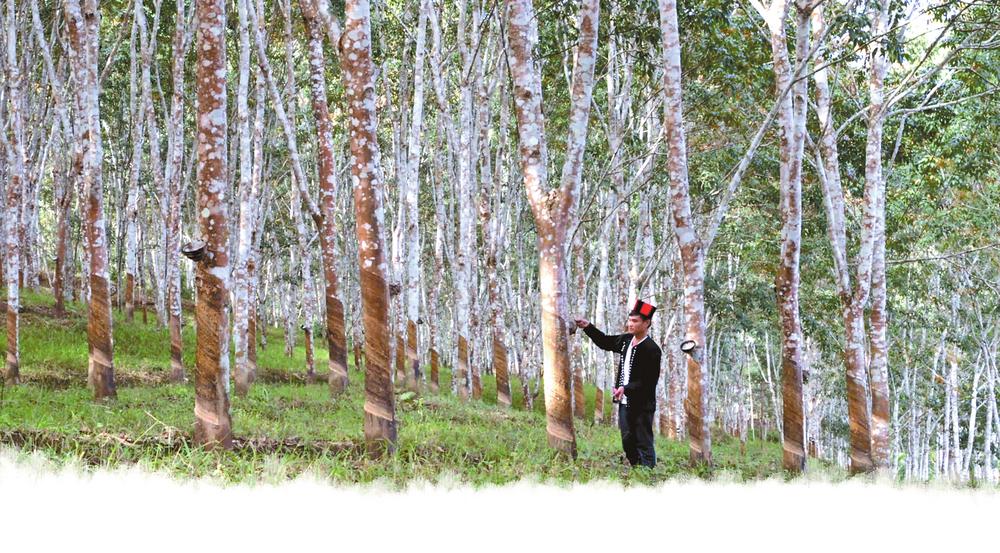

西双版纳橡胶林 本报记者 黄兴能 摄

西双版纳农业发展促增收致富 本报记者 黄兴能 摄

西双版纳农业发展促增收致富 本报记者 黄兴能 摄

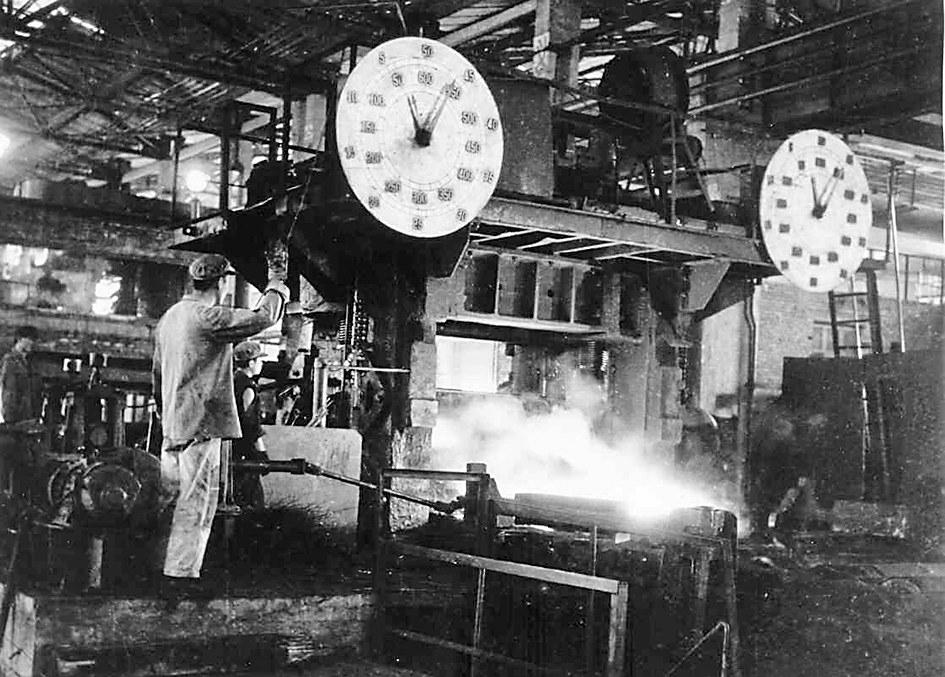

20世纪70年代昆钢轧钢生产场景(资料图片)

20世纪70年代昆钢轧钢生产场景(资料图片)

昆钢王家滩铁矿工作场景(资料图片)

中共云南省委党史研究室文稿组

“调查研究是我们党的传家宝”。一直以来,调查研究对云南在革命、建设、改革、发展的进程中起到了十分重要的作用。改革开放和社会主义现代化建设时期,调查研究对推动云南正确决策与解决发展难题产生了极其重要的影响,为云南在这一时期的各项工作开创了新局面。

调查研究是深化省情认识的重要法宝

“没有调查就没有发言权,没有调查就没有决策权。”历史事实证明,调查研究是云南深化省情认识、推进正确决策的重要法宝。

中央历来重视云南地区经济发展,新中国成立初期为了打破帝国主义对我国橡胶的封锁,党中央决心在海南岛和云南省西双版纳傣族自治州等光热充沛,水土丰富的热带地区发展橡胶产业。1979年1月,国务院和省有关部门与西双版纳州相关人员组成规划组,对西双版纳州自然资源的开发利用和保护问题进行了实地调研,制定并呈报中央《关于西双版纳经济发展规划的方针政策性意见的报告》,提出“以林、橡胶为主,粮食自给,多种经营”的发展方针。经过多年的建设发展,充分利用光热条件和热区优势,因地制宜落实产业结构调整,至“七五”期间云南成为全国第二大橡胶业生产基地。

党的十三大系统阐述了社会主义初级阶段理论和党在社会主义初级阶段的基本路线。在党的十三大精神的指引和启示下,云南省委组织相关调研组对云南历史资料和现实情况作了系统的调查研究,深化了对省情的认识,得出云南处于社会主义初级阶段低层次的结论。社会主义初级阶段低层次,是社会主义初级阶段中的一个特殊阶段或分级发展过程,是云南现代化建设进程中必须经历的一个阶段。此后,云南各方面工作都立足于处于社会主义初级阶段低层次这一特点,一切从这一实际出发,并依此制定云南发展的思路和政策,走出了一条以农业为基础,发展农业促轻工,依靠轻工积累资金,集中财力保重点建设的路子。到20世纪80年代末,云南形成了烟、糖、茶、胶四大支柱产业,解决了“钱袋子”的问题,全省财政从1983年的17亿元增加到1993年的200亿元,10年增长了12倍,由一个财政净补贴省变为财政净上缴省。

调查研究是推动解决发展难题的重要法宝

“调查研究是谋事之基、成事之道。”回顾历史可以清楚地看到,什么时候重视调查研究,党的工作决策和指导方针符合客观实际,党的事业就顺利发展。

新中国成立以来,云南粮食不能自给,存在供应不足的问题,长期依靠省外调进粮食。为了纾解云南“粮袋子”问题,省委、省政府1985年至1988年间多次到保山、德宏、红河等州市,针对粮食生产状况、农田水利基本建设等问题深入田间地头调查研究,找问题想对策。调研发现,云南农业基础脆弱,“短被窝”现象较为突出,“顾了粮食,经济作物滑坡,顾了吃饭,就顾不了财政收入”。要实现粮食自给,不能单靠增加种植面积,毁林开荒,广种薄收,而是要提高单产,增加粮食总产。“粮袋子”问题不解决,云南经济发展就会受限制。经过调查研究,云南省委提出用六年时间在全省建设2500万亩高产稳产农田,加强农田水利建设,科技兴农等措施,实现粮食自给。至1995年,全省建成商品粮基地县34个,高产稳产农田2600万亩,粮食产量达60多亿公斤,占当年全省粮食总产量的一半。经过10多年的努力,从根本上改变了云南长期缺粮的问题,为云南经济社会发展奠定了坚实的基础。

如何将富饶的资源转化为经济效益,是云南在发展过程中必须解决的难题,“鲁奎山经验”在这个过程中诞生。为了增加钢铁年产量,解决原料问题,玉溪新平县扬武镇鲁奎山铁矿经省计委同意作为昆明钢铁厂接替矿山纳入国家计划。考虑到平衡地方利益,1986年8月,省委、省政府提出由昆钢与地方政府联合办矿、开发利用资源与发展民族经济紧密结合的方针。1987年6月,省委农村工作部派人到鲁奎山对几个月来的工作进行调查研究,形成《关于新平鲁奎山铁矿开发情况的调查报告》(以下简称《报告》)。《报告》指出,“矿山从组建领导班子以来,仅8个月时间,工作进展顺利,建设速度快,而且节约了投资,矿群关系也较为密切。”1986年和1989年,省委、省政府调研组两次到鲁奎山铁矿开展调查研究,召开现场办公会。在1989年2月召开的全省矿山建设现场会上,将“鲁奎山经验”总结为两个结合:国家开发资源与发展当地民族经济、提高民族文化技术素质相结合,中心城市的加工业与农村原料基地的建设紧密结合。鲁奎山铁矿自建矿至2000年间,共生产铁矿石420万吨,上缴利税1亿多元,矿区所在的丕且莫村摘掉了特困村的帽子,扬武镇成为经济和社会事业欣欣向荣的繁荣集镇。

1993年12月中旬至1994年1月上旬,云南省委到临沧等地调研,解决云南改革和发展如何再上一个新台阶的问题。调研结果反映出云南经济结构上仍存在着两个单一,一是所有制结构较单一;二是产业结构较单一。1995年3月,省政府作出实施“18生物资源开发工程”的决定,要求全省开发18项生物工程,力争到2000年,每个单项达到5亿元以上产值。同年8月,省第六次党代会明确了第二次经济结构调整的方向,着力培植以食品为重点的生物资源开发产业,以磷化工、有色金属为重点的矿产资源开发产业和旅游产业,力争到本世纪末形成若干个年产值数百亿元的新的支柱产业。1996年12月,省委、省政府作出《关于加快四大支柱产业建设的决定》,决定发展烟草产业、以食品为重点的生物资源开发产业、以磷化工和有色金属为重点的矿产业、以自然风光和民族风情为特色的旅游业四大支柱产业。2000年11月,省委六届十一次全会做出了把以水电为主的电力产业作为新的支柱产业的决定。通过深化改革,不断调整和完善产业结构,云南形成了烟草、矿业、电力、旅游、生物资源开发创新五大支柱产业集群,基本改变了过去经济结构不合理,产业结构单一的状况,使云南经济走到了西部省区前列。

优秀的调研报告是破解难题的指导性文件

“调查研究是获得真知灼见的源头活水。”在云南改革开放史上,一些优秀调研报告甚至成为了重要的指导性文件,直接推动工作实践。

1981年4月,省委宣传部组织了3个工作组分赴文山、红河、思茅、西双版纳、德宏等地州的边境,就加强边疆农村文化工作情况进行调查研究,形成《调查报告》,分析形势,总结工作和存在的问题,提出今后的工作方针和具体工作要求。省委于8月批转了省委宣传部的《调查报告》,要求各地执行并向中央报送。该《调查报告》成为了长期指导边疆宣传工作的重要文件。

1992年12月2日至19日,省委调研组到思茅地区和西双版纳州的普洱、思茅、景洪、勐海、勐腊、江城等县的20多个商品基地、加工企业、乡村进行调查研究,总结农村改革的经验。调研过程中发现,普洱板山茶厂、江城县牛洛河茶厂采用了城乡结合、规模化、科技化、集约化的生产方式,产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益,撰写了《关于加快边疆山区生产力发展问题的调查报告》,指出:“在边疆和民族山区,思茅地区的发展经验证明,在生产方式和生产经营体制上来一个根本变革,实行城乡结合、科技与经济结合、开放与开发结合、农工商一体化综合经营体制,即‘三结合一体化’的经营体制,完全有可能使这些地区的生产力解放和发展,生产跳跃式、跨越式的飞跃,与其他民族共同繁荣。”这篇调研报告实际上在全国还没有提出农业产业化之时就提出了边疆少数民族地区如何走农业产业化道路的问题。1993年1月3日,省委依据调查报告发出相关学习通知,并作为当年第1号文件下发,要求全省学习贯彻,指出“三结合一体化”指明了边疆民族山区实现生产力跳跃式发展的路子。此后,全省各地迅速掀起大办商品生产基地的热潮,至1994年,全省建立起30多个商品粮基地县、25个甘蔗基地县、30个优质茶叶基地县、31个商品猪基地县、21个牛羊商品基地县和5个禽蛋基地县。

继续大兴调查研究 不断夯实发展成果

2023年3月,中共中央办公厅印发了《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,深刻阐明了调查研究的重要性,对在全党大兴调查研究作出了系统部署。新征程上,我们既面临难得的发展机遇,又面临前所未有的风险挑战,迫切需要通过调查研究把握事物的本质和规律,找到破解难题的办法和路径,不断夯实发展成果。

改革开放和社会主义现代化建设时期云南推进的一系列改革,解决的一系列难题,实现的一系列进展,取得的一系列成果,无不凝结着调查研究付出的心血和获得的智慧。继续推动调查研究,是助推云南落实跨越式发展的必由之路。一方面要坚持问题导向,把解决实际问题作为调查研究的出发点和落脚点。坚持调查与研究并重,不仅要了解实情、掌握好第一手资料,还要在研究上下一番苦功夫、深功夫、细功夫。另一方面要坚持人民至上,群众中藏着解决问题的金钥匙。只有通过深入群众调查研究,真正把群众面临的问题发现出来,把群众的意见反映上来,把群众创造的经验总结出来,才能获得正确反映客观规律的真理性认识,才能制定出符合规律的科学决策。

近年来,云南经济社会持续健康发展,但欠发达和后发展的省情没有改变,发展不平衡不充分的问题依然突出。我们要推动调查研究走深走实,发挥云南区位、绿色能源、高原特色农业、文旅资源、矿产资源、生物资源、劳动力等优势,及时把握机遇,在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展。(执笔:赵 妍)