“菌俏昆明 菇凉一夏”2025昆明文旅避暑食菌季发布会。记者刘凯达摄

食菌季木水花野生菌交易市场琳琅满目的野生菌。资渔摄

昆明许多餐馆都推出新鲜野生菌菜品。记者杨艳辉摄

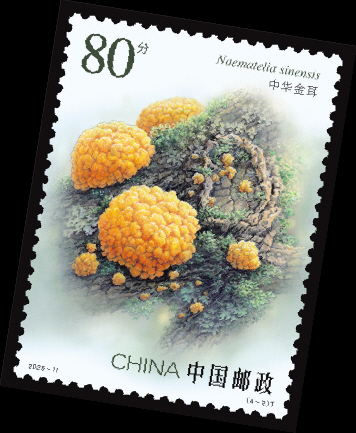

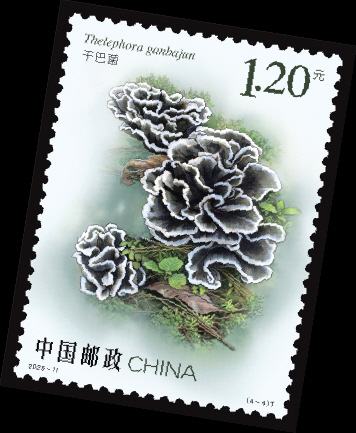

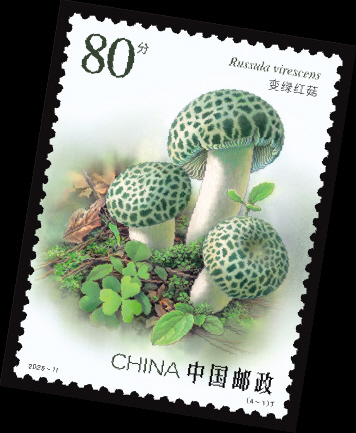

《食用菌(二)》特种邮票在昆明首发。

当云南的雨季到来,当清代《滇海虞衡志》记载的“六月菌香满市廛”盛况与木水花市场凌晨3点的交易灯火形成穿越时空的对话,当大众在手机上频繁刷到“红伞伞白杆杆”的有趣内容,“菌子季”——这一云南人的年度舌尖盛宴便开启了。

2025年盛夏,随着“避暑天堂·乐购春城”夏季消费季、“滇生菌物生活季”、“有一种叫云南的生活·夏凉菌香”2025年夏季云南文旅主题新闻发布会等一系列活动启动,昆明正加速将野生菌从“山珍”转变为城市超级符号,以一朵菌子为支点,撬动商文旅融合的无限可能。

从“食鲜记”到“菌物志”

云南人不能没有菌子,这不仅是味蕾上的依恋,更是一种文化基因。

每年7月至9月,印度洋的暖湿气流翻越喜马拉雅山脉,化作甘霖洒向横断山脉的褶皱地带,一场关于生命与美味的奇迹上演。据统计,云南孕育着900余种野生食用菌,这个数字意味着全球每十种可食用菌类中就有三个是“云南籍”,全国90%的菌类物种都能在这片土地上找到踪迹。

这种大自然的馈赠,早已超越了单纯的食材属性,成为云南最具辨识度的文化符号之一。

翻开厚重的历史典籍,云南的食菌文化可追溯至600多年前的明代。公元1511年,来到云南的状元杨升庵在《滇南月节词》中留下“海上天风吹玉枝”的绝美诗句,成为最早记录鸡枞菌美味的文学见证。李时珍在《本草纲目》中专门记载:“鸡枞出云南,生沙地间之覃也。”清代曹树翘在《滇南杂志》中详细记载了油鸡枞的制作工艺“盐而脯之,经年可食”,展现了云南人保存菌子的古老智慧。到了近现代,汪曾祺先生用“入口便会使你张目结舌”的生动笔触,让干巴菌的鲜美跃然纸上。他在《昆明的雨》中写道“雨季一到,诸菌皆出”,寥寥数语便勾勒出云南雨季的菌子盛景。这些穿越时空的文字,不仅记录了干巴菌的美味,更承载着云南人与自然和谐共处的生态智慧。

如今,这种延续600年的食菌传统正在以各种形式“破圈”——

7月12日,由中国科学院昆明植物研究所教授级画师、植物科学画家曾孝濂设计《食用菌(二)》特种邮票在昆明首发。同日,云南6款野生菌IP卡通形象及野生菌文化戳发布并启用。

7月19日至9月20日,由昆明市商务局等政府部门支持的滇生菌物生活季活动在城市园林策展体验中心、巡津街、弥勒寺公园、虹山有集构建差异化场景,以“野生菌IP+城市共生”模式,探索商文旅融合的消费新生态。“城市园林策展中心是流量入口,我们用菌主题灯展和草地音乐节打造艺术化体验。”该项目负责人姬函伶介绍,在这个区域,野生菌标本还与非遗结合,形成“观赏+科普+消费”链条。巡津街则主打年轻化表达,菌子主题戏剧巡游与“蘑菇情报局”书摊快闪,搭配Citywalk地图串联20余家菌主题店铺,形成社交裂变闭环。弥勒寺公园的“发酵市集”引入60余家省内外摊主,用见手青冰淇淋等创意美食链接社区生活;虹山有集的数字艺术展“菌丝迷宫”与电子音乐派对,为老旧厂区注入潮流活力。

从杨升庵的诗句到汪曾祺的散文,从古籍记载到数字体验,云南野生菌正在完成从“山珍”到“文化IP”的蜕变,让“为一朵菌子奔赴昆明”成为当下最“美味”的旅行理由。

从“山珍”蜕变“城珍”

如何将食菌季这个转瞬即逝的季节馈赠转化为可持续的消费增长极?昆明给出的答案是全产业链升级。

民以食为天,昆明精准地抓住了解决这个课题的核心。

本月初,昆明市“避暑天堂·乐购春城”夏季消费季在金碧广场拉开帷幕,启动仪式上重磅发布首届“野生菌美食推荐榜单”与“昆明美食地图”,同步推介“2025昆明文旅避暑食菌季”6条主题旅游线路。

这相当于昆明为广大游客提供了一份官方“食菌地图”。

“野生菌作为云南最具辨识度的‘美食IP’,承载着连接自然生态与城市文旅的使命。尽管昆明野生菌餐厅很多,但同质化、品质参差不齐、缺乏标杆品牌等问题,制约了产业升级。”在昆明市餐饮与美食行业协会执行会长周复始看来,“野生菌美食推荐榜单”将释放吸引全国游客“为一朵野生菌奔赴昆明”的强大引力。“大家都知道云南的野生菌出名,但到了昆明,要吃哪些菌子美食?哪些餐厅有菌子特色菜?这个榜单通过建立权威评价体系,从野生菌火锅、传统野生菌炒菜、特色野生菌宴席、野生菌米线、野生菌创意美食等多元维度,甄选代表云南风味的标杆企业,给广大消费者一个消费参考。”周复始说。

今年暑期,各大餐饮企业都推出了兼具性价比与品质的野生菌特色套餐,为市民和游客带来舌尖上的“山珍盛宴”——余味乡宣威菜直接甩出188元的野生菌火锅套餐,宣威火腿配8种鲜菌。芸南道走高端路线,把过桥米线做成“菌子满汉全席”,让过桥米线从街边小吃升级成“菌子奢侈品”。扎根金鼎山北路10年的菌窝子则推出菌火锅,藏在黑林铺前街的陆顺饭庄以干椒见手青、铜绿菌汤等云南人自己饭桌上的家常菜引来一波又一波食客,旺季时候最多一天要炒百公斤菌子……

推出“野生菌美食推荐榜单”只是第一步,接下来,昆明市餐饮与美食行业协会将联合更多部门,发布《昆明野生菌餐饮服务规范》,解决同质化痛点,推动产业标准化、品牌化发展。

从“吃菌子”转型“玩菌子”

截至目前,抖音#野生菌话题已收获296.3亿次播放,#见手青播放量高达27.2亿次,妥妥是流量新贵。

这股“蘑”力还带动越来越多的游客将“采菌子”列为云南必体验项目。

“我们认为可以将‘夏天来云南捡一次菌子’,打造成类似‘冬天来昆明喂一次红嘴鸥’一样的季节限定旅游项目,这是非常具有市场潜力的。这样的产品项目既能填补市场的空白,又能让游客更加深入地体验云南,一举两得。”“游云南”平台研学户外旅游产品负责人徐耀威说。

这种将传统饮食文化与深度体验相结合的创新模式,也为昆明的旅游消费新添了特色内容。

打开各大社交媒体、旅游平台,不乏各类“菌子猎人”昆明一日游产品可供选择,包含专业向导带队、菌类识别教学、采摘体验、野生菌火锅等环节,人均价格在200至500元不等。“清晨5点进山,踩着露水寻找刚破土而出的菌子,这种体验太独特了。”来自上海的游客李女士在社交平台分享道。此外,还有商家提供包山菌不限量采摘+菌火锅的套餐项目。

研学市场也迎来新机遇。各类“真菌探秘”夏令营,将科学考察与趣味活动结合,吸引大批亲子家庭。孩子们可以在专家指导下制作菌类标本,学习基础分类知识。除了传统的采摘体验,今年夏季,商家们还把菌子进行形象升级,做成可带走的菌子挂件。在顺城商圈,还可看到巨大的菌子艺术装置,主打一个氛围营造。

云南财经大学文旅产业研究中心副教授刘宏芳表示,从单纯的美食消费到全感官的沉浸体验,这是文旅产业升级的必然趋势。野生菌+体验经济的模式成功将季节性食材转化为可持续的消费场景,为昆明文旅发展提供了新思路。

但一朵菌子的商文旅融合之路,仍是一个长期的过程。

“菌子IP的打造不是简单的形象设计,而是要构建完整的价值生态系统。当一朵菌子能带动一条产业链、激活一座城,才是真正的IP赋能。”刘宏芳表示,这个IP的打造不仅是简单地把菌子印在文创产品上,还要系统梳理食菌文化,建立菌子文化基因库,开发分众化传播内容。她建议借鉴松茸文化的推广经验,将采菌、烹菌、食菌的全过程仪式化。此外,要加快建立“菌旅文商”联动机制,比如开发菌子主题酒店、研发菌子航空餐食、开设菌子品鉴课程等,通过举办昆明国际菌子文化节等活动,持续扩大昆明野生菌的影响力。

当夜幕降临,木水花市场的交易灯火依旧明亮,与600年前的“菌香满市廛”相呼应,今天的菌香不仅飘荡在街巷里弄,更通过现代化产业体系,飘向更远的世界。这或许就是昆明野生菌经济最动人的蜕变:将季节的馈赠转化为永恒的城市记忆,让“山珍”真正成为“城珍”。(昆明日报 记者李双双报道 美编赵云萍)