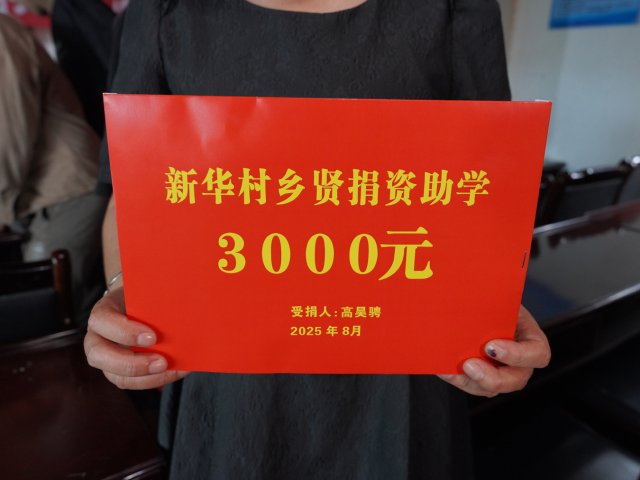

8月27日,云南腾冲市界头镇新华村公所一间朴素的会议室里,一年一度的乡贤捐资助学活动正在进行,由该村30多位乡贤捐赠的助学金如约而至。该村今年9名考上本科的孩子,每人收到3000元帮扶助学金。这不是简单的捐赠,而是一场持续了4年的“火种计划”——乡贤们说:“我们投下的不是钱,是照亮未来的光。”

这持续4年的温暖回响,其根源深植于新华村这片饱含艰辛也孕育坚韧的土地。村庄依偎在界头镇南部,大大小小的山峦在此叠织,既赋予它独特风貌,也悄然竖起发展的藩篱。“多山少坝”的地理格局,曾长久制约着信息的通达与视野的开阔。教育资源的匮乏,让琅琅书声在此显得稀薄。村支书吴叶成在活动中回顾过往,语气带着感慨:“以前村里娃能走出大山、捧上‘公家饭碗’的,凤毛麟角。村民们面朝黄土背朝天,总觉得这山外头的路,离我们太远。”教育滞后,人才难出,发展乏力,像一个无形的循环,紧紧缠绕着这个渴望改变的村落。

转机始于2022年。当“干部回乡规划家乡行动”的号角吹响,高登泽、高寒松等一批心系桑梓的游子,敏锐地捕捉到了振兴家乡的关键密钥。他们深知,唯有多出人才,才能为新华村注入不竭的源头活水。深入的村情调研后,一个凝聚共识的方案浮出水面:发动社会力量,捐资助学,为村里那些即将展翅的雏鹰助一把力!

倡议一经发出,便如投石入湖,激起省内外新华儿女乡土情怀的涟漪。虽然在外工作的人和大小企业家屈指可数,但他们迅速织就了一张充满温情的联络网。在新华村“两委”的牵头组织下,一支由乡贤自发组成的助学服务队旋即成立,高效运转起来。他们恪守一个朴素而庄重的原则:自愿捐助,涓滴成河;精准激励,雪中送炭。目标清晰锁定:对当年金榜题名,考入大学本科或中考考取腾冲一中、保山一中的新华村学子,给予实实在在的经济鼓励。从最初只有7个乡贤,每人一年捐助1000元,到现在的30多人,多的每年捐助4000元。

“从2022年至今,我们身后站着30余位可敬的乡贤。他们慷慨解囊,聚沙成塔,累计筹集助学资金64900元。四年耕耘,这份爱心已化作火炬,照亮了24名新华村优秀学子的求学之路!”在吴叶成郑重宣布的一串饱含温度的数字中,18人昂首迈入了大学本科的殿堂——从2022年的4颗新星初绽,到2023年、2024年的稳步前行,再到今年的9份捷报如夏花般绚烂绽放。数字无言,却如金石般铿锵,印证着这条路走对了,走实了。它清晰地勾勒出新华村教育图景令人欣喜的变迁轨迹。

活动现场,一个青春的身影带着些许紧张,更带着满溢的感激走上台前。她是来自中营村民小组的吴周晓,刚刚收到楚雄师范学院沉甸甸的本科录取通知书。“今天站在这里,我的心被巨大的暖意填满。”她的声音清澈而坚定,“这份来自乡贤的馈赠,远不只是减轻了父母肩上的重担,它更像一束光,穿透了我曾有过的迷茫,无比清晰地照亮了我要坚定走下去的前路。”最后,她许下青春的诺言:“今日,我是受助者,铭记这份如山恩情;明天,我必以己之力反哺,成为那个为学弟学妹点亮一盏灯、出一份力的‘捐助人’,将这份爱的事业,在新华的土地上生生不息地传递下去!”这肺腑之言,让台下的家长们眼角湿润,掌声经久不息。

当天的捐助活动,是新华村乡贤四年助学长卷中最新的动人一章。从高登泽、高寒松等发起人最初的振臂一呼,到30余位乡贤跨越地域的拳拳回应;从最初摸着石头过河的谨慎探索,到如今流程顺畅、公开透明的成熟运作;从零星几份录取通知书的惊喜,到如今捷报频传、人才辈出的新常态——这条路,凝聚了乡贤反哺的赤子情怀,更寄托了新华村切断贫困代际传递、实现人才兴村的壮阔梦想。

新华村的故事,是一部关于“反哺”与“希望”的温暖叙事。它始于对家乡教育困境的清醒认知,成于乡贤们“再难不能难教育,再苦不能苦孩子”的朴素信念与坚实行动。那64900元背后的每一分善意,那24名学子眼中被点亮的星芒,那如吴周晓般发出的“今日受助,明日助人”的铿锵回响,共同构成了新华村振兴路上最坚实、最动人的基石。(开屏新闻 记者崔敏 通讯员万菊芬)